【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

咳喘息の症状・診断・治療

咳喘息とは

咳喘息は気管支喘息の一歩手前の状態で、空咳が続くという病気です。

気管支喘息には、呼吸困難や喘鳴(ぜんめい)というヒューヒュー、ゼイゼイという音が聴診器で聞こえてきますが、咳喘息には喘鳴が認められることはありません。

症状が軽いからといって治療せずに放置していると、咳喘息の約3割が気管支喘息に移行するとの報告もあります。

症状が続くという方は、症状が落ち着いていたとしても、継続した治療を行うことが重要です。

咳喘息の原因

咳喘息や気管支喘息の原因は、空気の通り道である気道が過敏になっていることです。

過敏になった気道に対し、体に変化がみられたときや、刺激を感じたときに、白血球の免疫細胞(好酸球やリンパ球など)が過剰に反応して炎症を引き起こします。

その結果、免疫の炎症反応として咳の症状が現れるというわけです。

咳喘息のメカニズムはアレルギーであることが多いですが、それ以外にも様々な影響を受けると考えられており、根本の原因はわかっていない部分が多いです。

また非アレルギー性の喘息もあり、その場合は難治になることが多いです。

このような気道が過敏な状態は、様々な原因で誘発されます。代表的なものを、以下の表でまとめてご紹介します。

咳喘息では呼吸困難におちいるほどの苦しさはありませんが、根本的な原因は喘息と同じです。

咳喘息の症状

名前からも察しがつくように、咳喘息の主な症状は咳です。

喘息では、呼吸困難になるほどの激しい咳がみられますが、咳喘息にそれほどひどい症状はありません。

風邪をひいたときのような咳が2か月ほど続き、長い人は1年以上も咳に悩まされることがあります。

症状が治まったと思っても、すぐに再発する可能性があるので注意が必要です。

アレルギー性の咳喘息であれば、鼻水やかゆみなどのアレルギー症状が合併することもあります。

風邪をひいていない、あるいは治っているにも関わらず、2か月(8週間)以上の咳が続いている方は下記の事項に当てはまるのか、チェックしてみましょう。

咳が2か月以上続いていれば、咳喘息だけでなく、他の病気の疑いもあります。

咳喘息の検査と診断

咳喘息はレントゲン異常がみられない病気なので、胸部レントゲン検査を行い、肺がんや結核といった危険な病気との判別も行います。

咳喘息は似ている症状の疾患も多いため、診断が容易ではありません。

そのため、レントゲン以外に以下のような検査も行います。

- 呼吸機能検査(肺の機能を測定)

- 呼気ガス検査(呼気一酸化窒素濃度を測定)

- 血液検査(アレルゲンの特定)

咳喘息の診断

咳喘息の診断基準は、以下の7項目すべてに該当すると、咳喘息と診断されます。

しかし、気道の過敏性を調べる検査は特殊な検査となり、当法人では元住吉院にて検査が可能となっています。

そのため一般的には、咳が2か月以上続いていて、気管支拡張剤が有効であることから診断されます。

1カ月程度、咳が続いている状態は風邪でもよくみられることなので、2か月という長い期間の基準が設けられています。

ただし、2か月以内に風邪をひいていた場合、「感染後咳嗽」といった感染後に気道が一時的に過敏となって出る咳である可能性もあります。

感染後咳嗽は長くて1カ月ほど続きますが、咳止めなども使っていて2か月を超えることは少ないです。

2か月経過しても改善しなければ、咳喘息の疑いが強くなるということです。

長く続いている咳の症状に、気管支拡張剤が効果を示すかということも診断する上で重要な項目となります。

咳喘息の治療

咳喘息の治療は、気管支拡張剤の処方から始めるのが基本です。

アレルギーによる炎症のある咳喘息の場合は、炎症を抑える吸入ステロイドを使用していきます。

この吸入ステロイドは、少量で直接気道に作用するものなので、副作用の影響が少なく、長期間の服用でも安心して使えるお薬です。

しかし、咳の症状が治まったからといって放置していると、重症化して気管支喘息に進行してしまう可能性があります。

咳喘息は再発しやすく、繰り返していると気道の壁が厚くなり気道を狭くしていきます。

日常生活でダニやほこり、ストレスや疲労を溜めない工夫も必要ですが、治療薬を継続することも重要です。

2~3か月ごとに症状の経過を確認し、無症状という状態が長く続けば、減薬や中止を検討することもできます。

医師と相談の上、しっかり治療を行っていきましょう。

咳喘息に使用する薬剤

気管支喘息の疑いがある方には、次のような気管支拡張剤から使用していきます。

- β2刺激薬

- テオフィリン製剤

「テオフィリン製剤」は副作用が強いことから、主に使用するのは「β2刺激薬」です。

β2刺激薬はさまざまな種類がありますが、主に使われている3つのタイプのお薬を紹介していきましょう。

しかし、β2刺激薬は炎症を抑える作用がないため、単剤使用では効果があまり感じられないという方も少なくありません。

そういった場合は、β2刺激薬と吸入ステロイドの合剤を使用し、気管支拡張と炎症から起こる咳への対処を行っていきます。

気管支拡張剤とステロイドの合剤には、下記のような種類のお薬があります。

エアゾール状:アドエアエアゾール・フルティフォーム

気管支拡張よりも、炎症から起こる咳に対処しなければならないときは、吸入ステロイドを使用していきます。

エアゾール:フルタイドエアゾール・オルベスコ・キュバール

治療を続けていても効果が得られないといった場合は、以下のお薬を追加で処方することもあります。

- シングレア

- オノン

- キプレス

テオフィリン製剤

- テオドール

- テオロング

- ユニフィルLA

テオフィリン製剤は、気管支拡張や炎症抑制の効果に優れていますが、一定濃度を超えると副作用のリスクが高くなります。

そのため重症の方に追加で処方し、主剤としての使用は避けるのが一般的です。

咳喘息は長期での治療が必要な病気なので、副作用に悩んでいたり薬の吸入がうまくできないなど、困ったことがあれば医師に相談してください。

重症化しないよう、継続的に治療を行っていきましょう。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2022年12月23日

関連記事

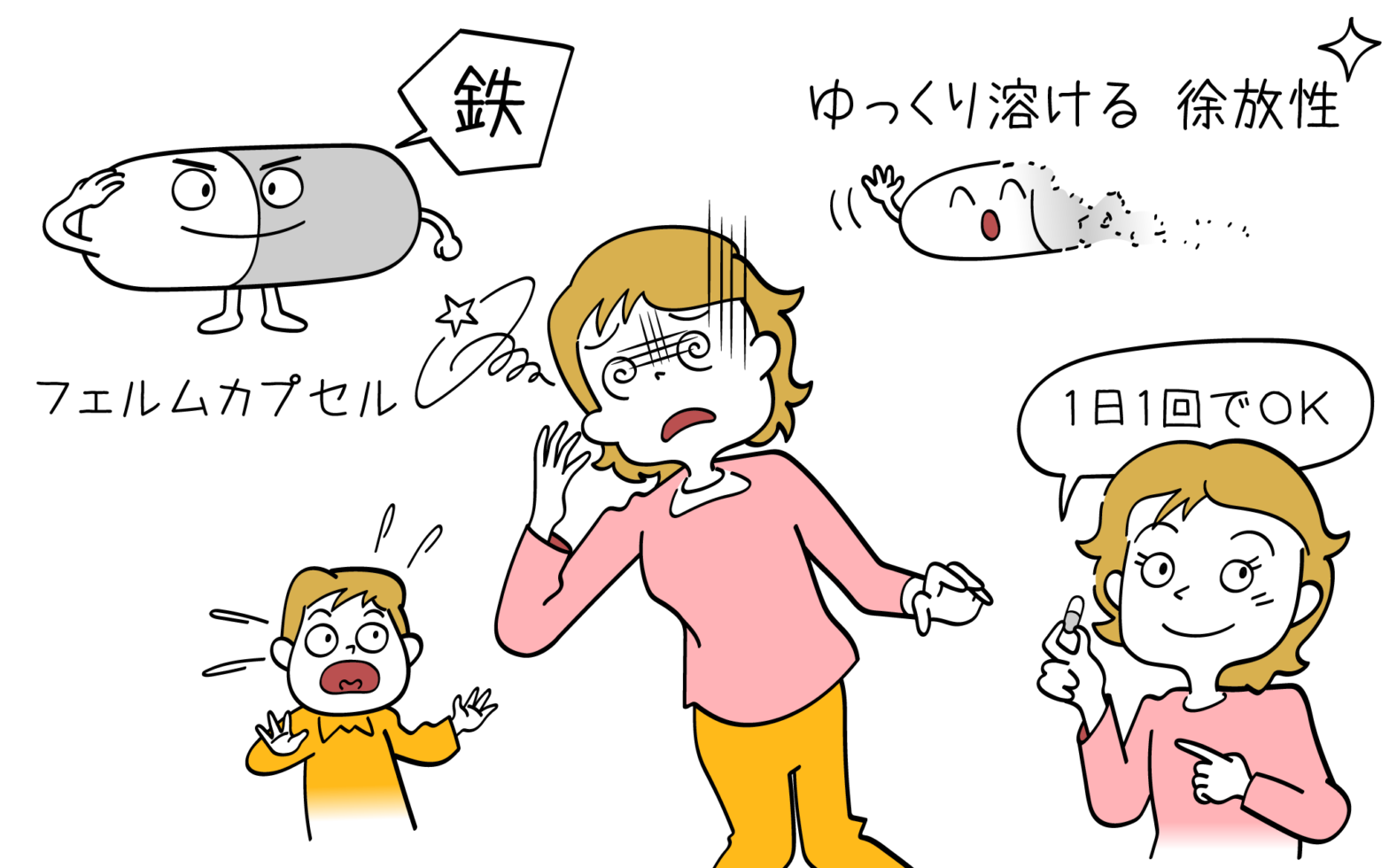

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

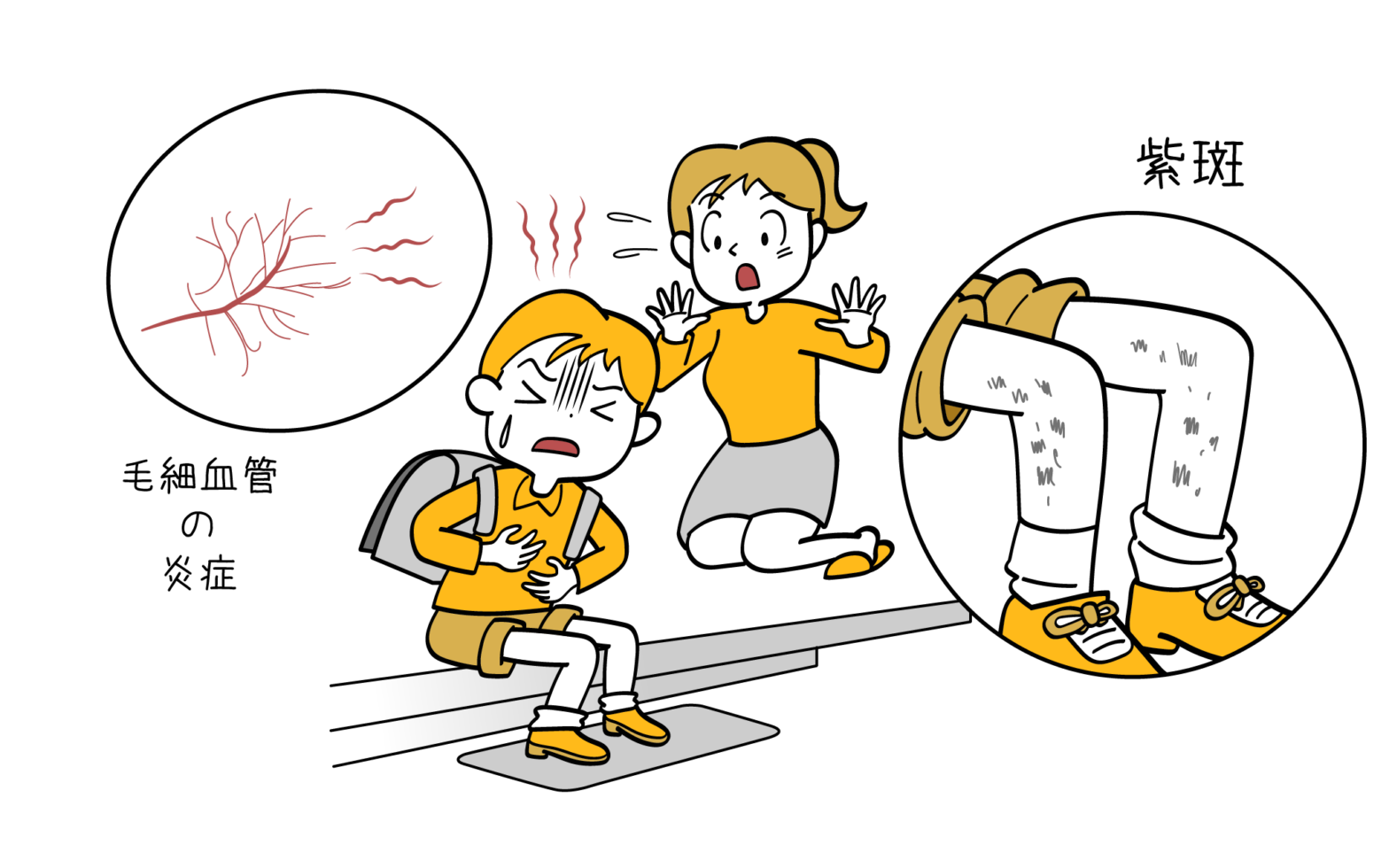

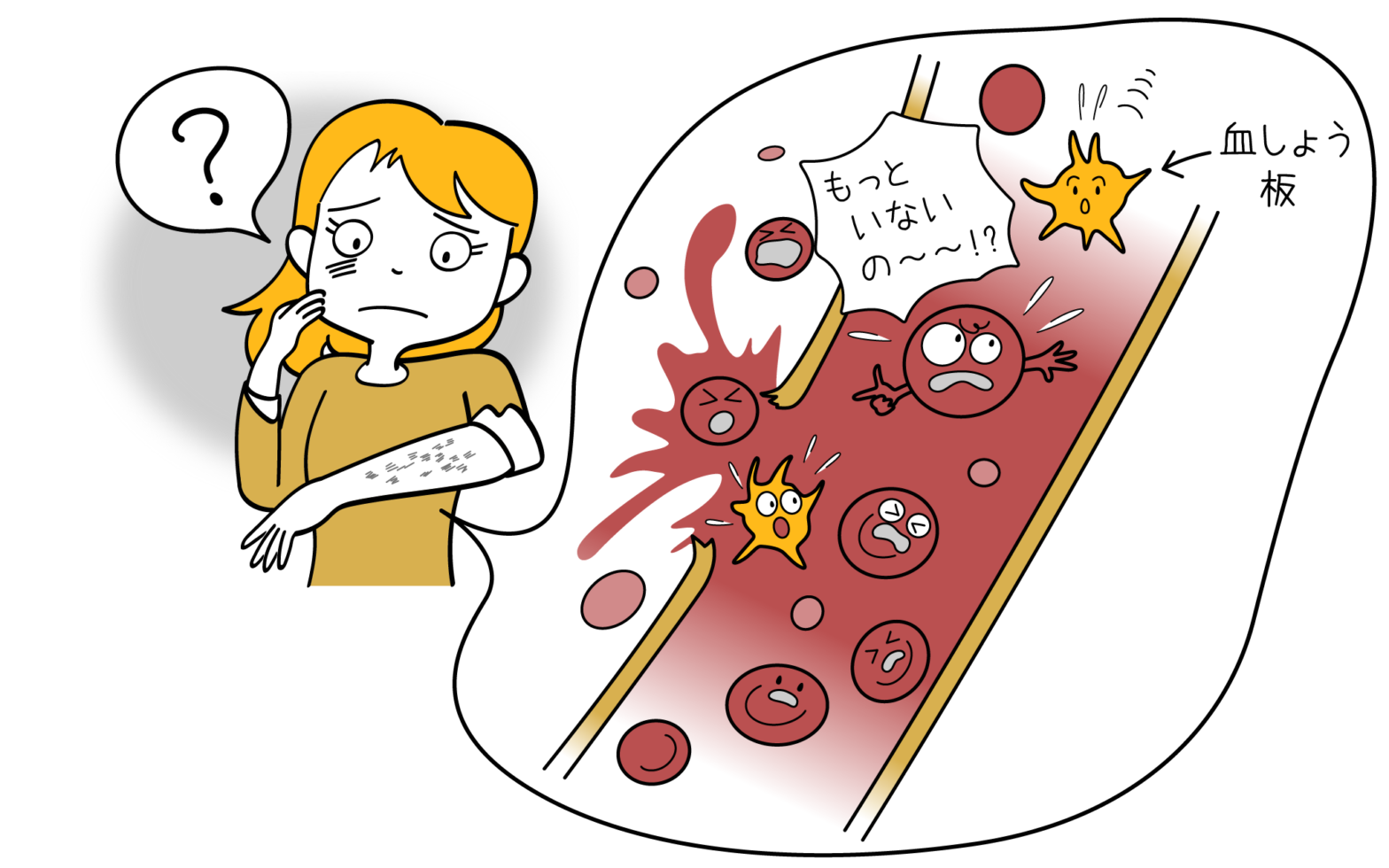

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: