【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは?

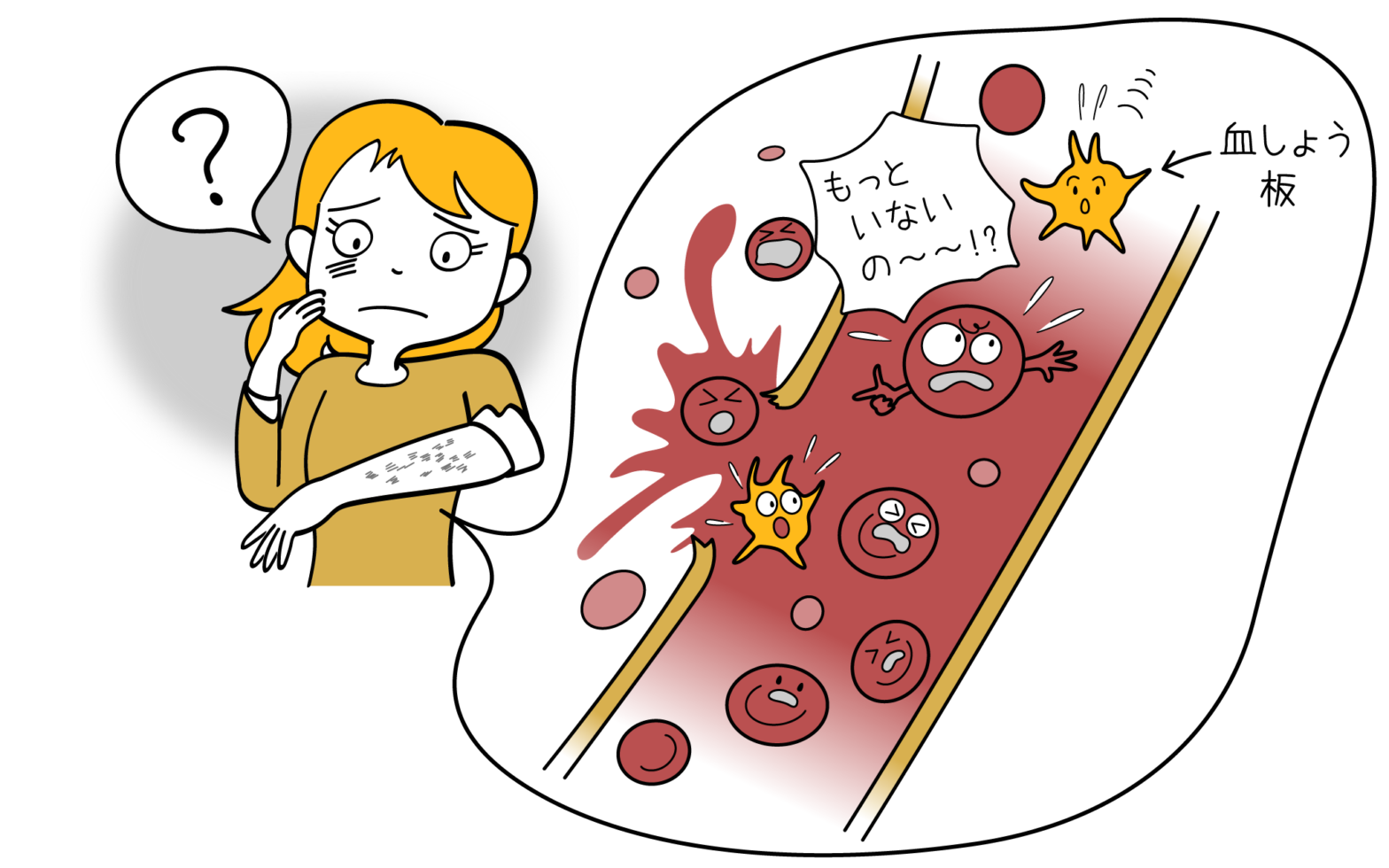

紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。

その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが低下した場合、血管がもろく(弱く)なって血液が漏れてしまう場合などがあります。

皮下出血(内出血)したときに紫色のアザができるので、紫斑病と呼ばれます。

皮膚が変色すると不安になるかと思いますが、物理的な力が加わったときにできる紫斑は、一時的なものなら誰にでもおこり得るもので、とくに心配はありません。

ですが、注意すべき「紫斑」もあります。

-

※物理的な力が加わっていない(ぶつけていない)のに・・・

- 複数の紫斑が一度に現れる

- 細かな点のような紫斑が広い範囲に現れる

- 紫斑がだんだん広がっている

- 急に紫斑ができる頻度が増えた

- 一度消えてもすぐに次の紫斑が現れくり返す

などの状態のときは、何らかの原因によって過度に出血しやすくなってしまっている可能性があります。

強くぶつけたなどのはっきりとした理由がないのにアザが増えるのも、何らかの原因によって血管から出血しやすくなってしまっている可能性があります。

紫斑病の原因と主な病気

紫斑の原因となる病気には様々なものがありますが、その中でとくに紫斑が中心の症状であるものを『紫斑病』と呼んでいます。

病的な紫斑の原因として大きくは、

- 止血作用のある血小板の不足/過度の増加

- 血小板機能異常や血液凝固因子の異常

- 血管の壁が弱くなり、血液が漏れやすくなっている

の3つに大別されます。

①と②が血液内科の疾患で、③は皮膚科や内科など、様々な科で対応される疾患になります。

血小板が原因の紫斑病

血小板に原因のある紫斑病としては、

が代表です。

これ以外に血小板によって紫斑をおこす病気としては、

- 急性白血病

- 本態性血小板血症(ET)

- 再生不良性貧血

- 溶血性尿毒症症候群(HUS)

などがあります。

血管性紫斑病

一方、血管に問題のある紫斑病は血管性紫斑病と呼ばれ、

が代表的です。小児では、ウイルス感染によっても起こることがあります。

その他、血小板機能異常や凝固系の異常によって紫斑が認められることもあります。

紫斑の中には体質的なものでとくに心配がないこともありますが、重篤な病気が原因となることもあります。

異常にアザが増えたと感じるときは病院を受診しましょう。

紫斑の特徴

紫斑は、皮膚に現れる赤紫色~暗褐色のアザです。

場所によっては青く見えることもあります。

それは皮膚の下で血管からの出血がおこり、皮膚の上から血液の広がりが透けて見えている状態です。

ケガなどで皮膚の表面に傷がついて出血した場合は、外に赤い血が流れ出します。

ですが血管が圧迫されたり、何らかの原因で血管の壁がもろくなっていたりすると、外傷がなくても血管から出血することがあり、そのときは紫斑として確認されます。

紫斑の判断ポイント

皮下出血による紫斑は、皮膚をガラス板などで圧迫しても消えることがないのが特徴です。その大きさは出血の状態によって様々で、直径3㎜以下の小さな点状のものから、鶏の卵大くらいの大きなものまであります。

直径3㎜以下の紫斑は『点状紫斑(点状出血)』、それ以上の大きなものは『斑状紫斑(斑状出血)』と医学的に区別されています。

健常な状態でもどこかに強くぶつけたり、長時間一部が圧迫されたときなどには皮下出血をおこし紫斑が現れます。

その場合はしばらくすると自然に出血が治まり紫斑は消失します。

しかしながら、とくにそんな覚えもないのに複数の紫斑が手足などに現れてきたときや、何度もくり返すようなときは、何らかの異常によって簡単に出血をおこしてしまっている可能性があるため、注意が必要です。

紫斑病の原因

紫斑が現れる直接的な原因としては、

- 血小板減少/過度の増加(血小板性紫斑)

- 血管の異常(血管性紫斑)

- 血小板機能異常

- 血液の凝固能異常

- 外的な要因(ぶつけた、強く圧迫したなど)

- 体質や年齢での変化によるもの

- 薬剤性(アスピリンなどの服用)

の7つがあります。

このうち⑤と⑥はとくに病的なものではなく、体質的に血管が弱く内出血をおこしやすい状態です。⑦はお薬による副作用になります。

また、③の血小板機能異常は、基本的には遺伝による生まれ持っての病気になりますが、薬剤によっても起こるので⑦を含みます。

④は紫斑病としてではなく、播種性血管内凝固症候群(DIC)や血友病などの病名がついています。こちらも薬剤によっておこるので⑦を含みます。

紫斑病の直接的な原因として血液検査で異常となるのは、①・②・③・④になります。

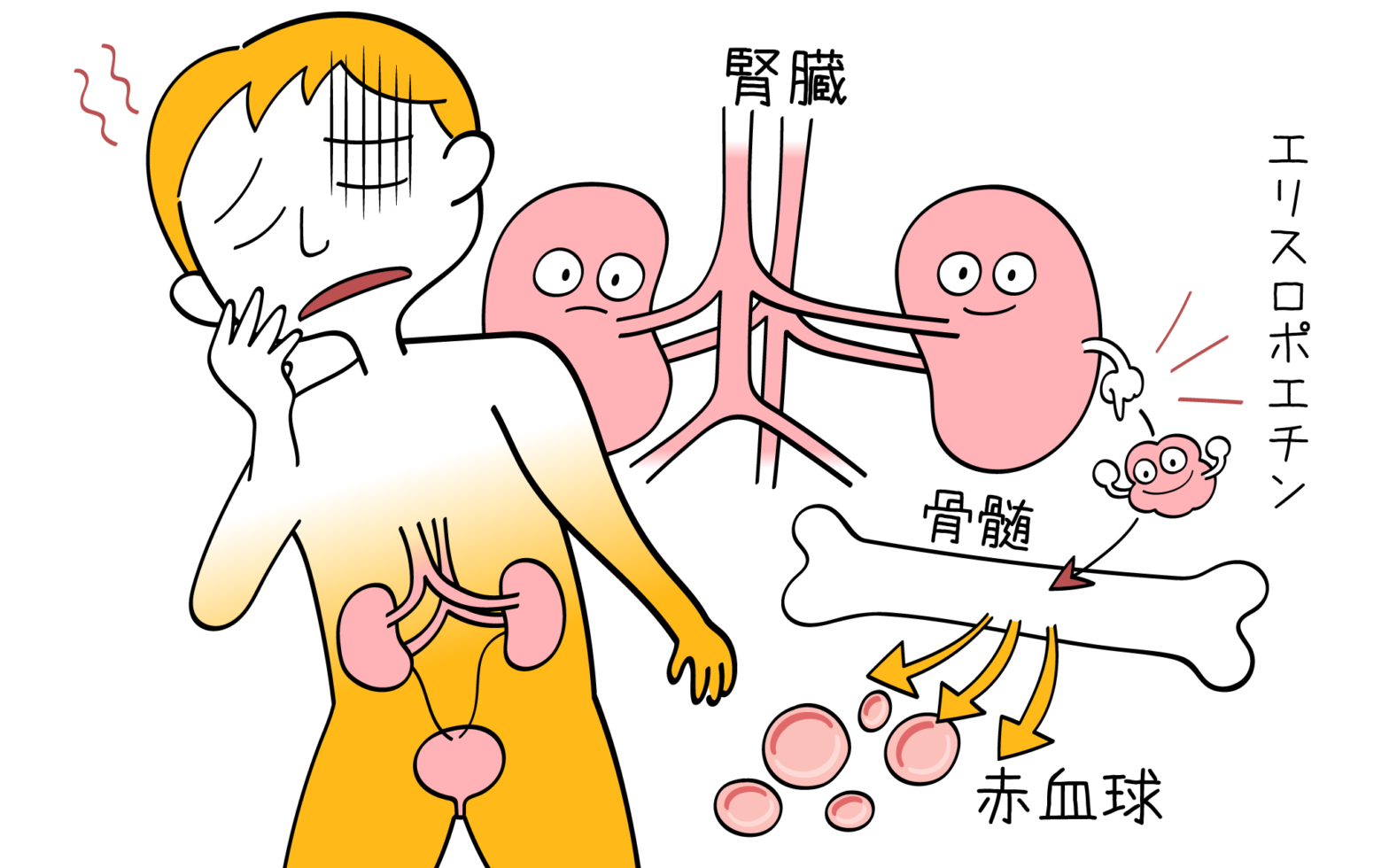

血小板減少/過度の増加(血小板性紫斑)

血小板は、赤血球・白血球と並ぶ血液の3大成分の1つです。主な働きは止血作用で、血小板が減少すると出血しやすくなったり、出血が止まりにくくなったりします。

また、過度に増加し過ぎても止血機能が低下し、出血傾向をおこすことがあります。

血小板は健康な血液1μL中では約15万~40万存在しています。

その数が5万以下になると紫斑や、鼻血・歯肉出血の増加、出血が止まりにくくなるなどの症状が現れます。1万以下になると脳出血や消化管出血など重度の臓器出血をおこす危険性があります。

血小板性紫斑の原因となる代表的な紫斑病には、

- 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)

- 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

があります。その他、本態性血小板血症、再生不良性貧血、急性白血病などの血液の病気で、血小板減少・過度の増加による紫斑がみられることがあります。

血小板が減少してしまう原因は、病気によって様々です。正常な血小板を自己の免疫が攻撃するようになってしまう免疫の異常や、血小板細胞が正常に育たなくなる造血機能の異常などが原因となります。

急性白血病では、血小板減少だけでなく凝固能の異常を伴うことから、病態は複雑です。

血小板性紫斑は、3㎜以下の小さな点状で現れるのが特徴です。

血管の異常(血管性紫斑)

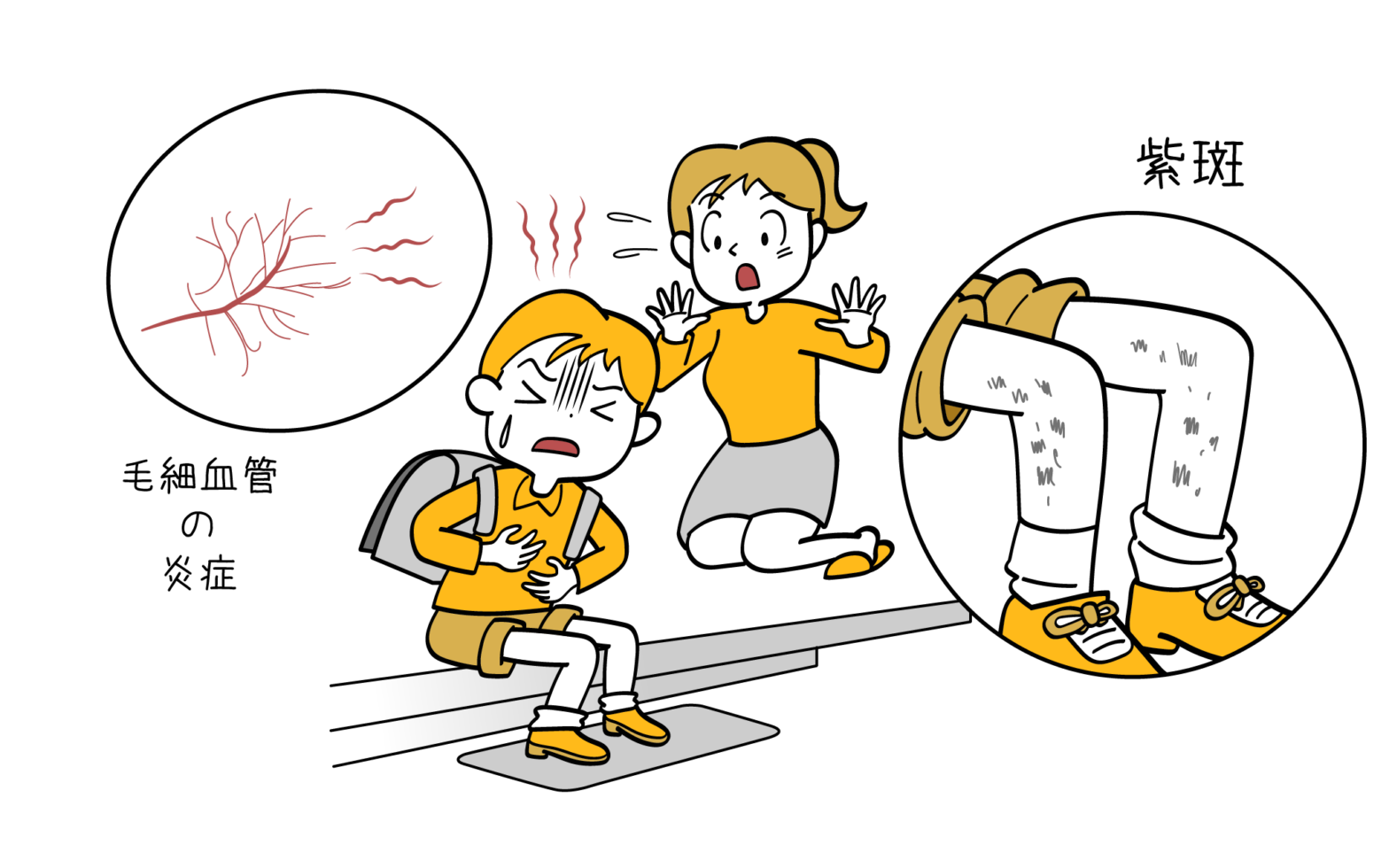

血管性紫斑は、血管の問題から出血しやすくなっている状態です。炎症などが原因で血管の壁がもろくなり、中を通る血液が漏れ出しやすくなります。

血管性紫斑をおこす代表的な病気は、全身の血管にアレルギー性の炎症をおこす『アレルギー性紫斑病』(アナフィラクトイド紫斑病/ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)で、3歳~10歳くらいまでの小児によく見られる血管性紫斑です。

免疫機能がかかわるアレルギー疾患の一種で、溶連菌やマイコプラズマなどの感染症、ひどい風邪等が治まった後に発症することが多く、とくに溶連菌との関連性が指摘されています。食べ物や薬剤が引き金となることもあります。

体質や年齢での変化

特別に深刻な病気ではなく、体質的に毛細血管が弱かったり、年齢とともに血管の壁が弱くなってきたりすると、軽い刺激で出血しやすくなることがあります。

- 単純性紫斑

若い女性に多く見られます。毛細血管が弱い人に多くおこり、主にひざから足首にかけて小さな紫斑が現れます。

肘から手首にかけて認められることもあります。

特別に危険な病気というわけではなく、紫斑以外に症状はありません。

- 老人性紫斑

年齢とともに毛細血管を保護するコラーゲン繊維や脂肪組織が減少し、血管自体ももろくなってくるため、軽い刺激でアザができやすくなります。

これも特別な病気というわけではなく、年齢による変化の1つです。それ以外に症状がなく、自然と治まるようならとくに問題はありません。

紫斑病の種類と症状・治療

上記のように、紫斑は様々な原因でおこります。そのうちで、とくに『紫斑病』と呼ばれている代表的なものには、

- 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)

- 血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

- アレルギー性紫斑病(アナフィラクトイド紫斑病/ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)

の3つがあります。

特発性血小板減少性紫斑病(ITP)と血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)は血小板が原因の紫斑病で、止血作用のある血小板が減少することで血が止まりにくくなり、紫斑ができやすくなる病気です。

どちらも難病指定を受けています。

特発性血小板減少性紫斑病(ITP)

この紫斑病では、免疫の異常によって自らの血小板を破壊してしまうことで血小板が減少します。

急性型と慢性型があり、急性型は小児に多く、慢性型は成人に多くみられます。紫斑のほか、鼻血や歯肉出血や血尿などの外部への出血も症状として現れます。

原因は不明ですが、小児の急性型はウイルス感染などの後におこることが多く、その関連が指摘されています。慢性型では胃潰瘍や胃癌などの原因となるヘリコバクター・ピロリ菌の関与が注目されています。

急性型は6カ月以内に自然治癒することもありますが、血小板減少や外部への出血が深刻になるとステロイド治療やガンマグロブリン大量療法などを行います。

慢性型ではピロリ菌検査を行い、感染が確認されたときは飲み薬によるピロリ菌除菌療法が行われます。

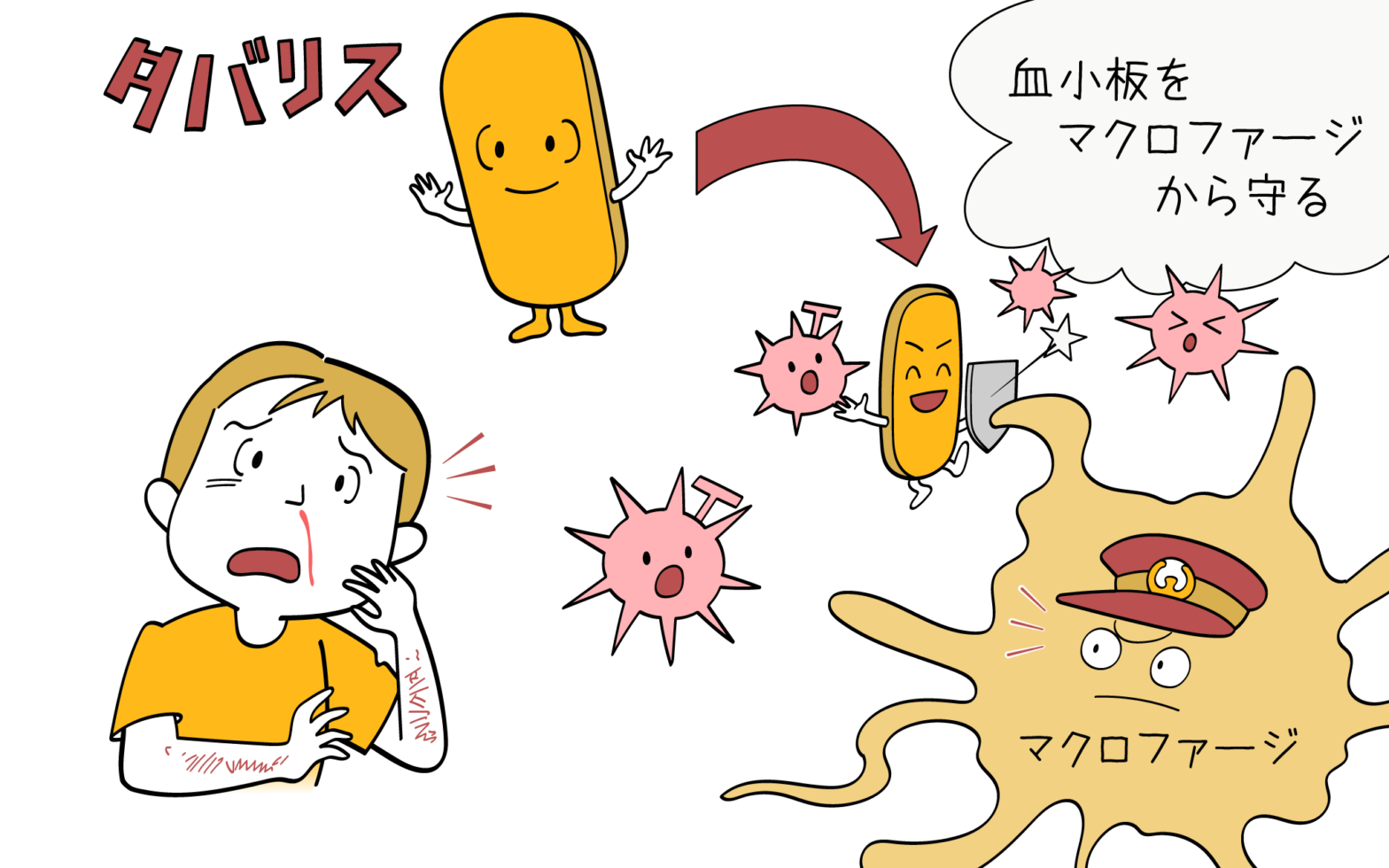

非感染のときや除菌療法で効果がないときは、血小板数や症状の経過を見守り、それらが深刻になったときはステロイド療法やトロンボポエチン受容体作動薬や脾臓チロシンキナーゼ阻害薬での治療が検討されます。

薬に効果を示さない難治例では、血小板を破壊する臓器の脾臓を摘出することもあります。

厚生労働省の指定難病63に認定されています。

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

血小板の凝固能を調整する酵素の機能が低下し、血小板の凝固力が異常に高まって血栓が多発し、血小板が大量に消費されてしまうことで正常な血小板が減少してしまう病気です。

紫斑のほか、微小な血管内に大量にできる血栓の影響で溶血性貧血(赤血球が破壊されていくことでおこる貧血)、腎機能障害、中枢神経障害、38℃以上の発熱などを示します。

発症率は人口100万人あたり年間4人程度と多くはないですが、乳幼児から高齢者まで幅広く発症します。

20代・30代では女性の方が発症率が高く、一部の経口避妊薬(ピル)との関連も指摘されています。重度の肝機能障害や感染症がきっかけとなるケースも報告されています。

TTP患者さんの5%以下とまれですが、生まれつき酵素が欠如している先天性のタイプもあります。

治療は、血液の液体成分である血漿を定期的に新鮮なものと入れ替える血漿交換とステロイドや免疫抑制剤、リツキシマブによる治療を併用します。

この紫斑病は厚生労働省の指定難病64に認定されています。

アレルギー性紫斑病(アナフィラクトイド紫斑病/ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)

上の2つが血小板減少による血小板性紫斑病であるのに対し、アレルギー性紫斑病は血管に炎症がおこることで血管の壁がもろくなり、血液が漏れ出しやすくなる血管性紫斑病です。

アナフィラクトイド紫斑病、ヘノッホ・シェーンライン紫斑病、IgA血管炎などと呼ばれることもあります。

患者さんのほとんどは3歳~10歳ごろの小児で、皮膚からやや盛り上がった足などの細かな紫斑が特徴です。多くは軽度のかゆみも伴います。

紫斑のほか、激しい腹痛や嘔吐などの腹部症状、関節痛、むくみ、腎炎などが症状としてみられることがあります。紫斑より先に腹痛がおこり、虫垂炎(盲腸炎)と誤解される場合もあります。

原因は不明ですが、溶連菌やマイコプラズマなどに引き続いて発症することが多く、とくに溶連菌との関連が指摘されています。薬剤や食べ物へのアレルギーがきっかけになることもあります。

根本的な治療法はなく、関節痛や腹部症状などに対する対症療法と、腎炎を発症した場合の治療が中心になりますが、多くの場合予後は良好で回復へ向かいます。

この病気にともなう腎炎は紫斑性腎炎と呼ばれ、治療が長期間になるときは『小児慢性特定疾患』として治療費に助成が受けられます。※成人でも難病指定

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

監修医師紹介

山口 博樹

日本医科大学血液内科 大学院教授/上野御徒町こころみクリニック顧問

日本内科学会/日本血液学会(評議員)/日本造血・免疫細胞療法学会(評議員)

総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医/血液専門医/血液指導医/がん治療認定医/日本造血・免疫細胞療法学会認定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/4f01d25835f5231494389f45e54b9bbd.jpg)

執筆医師紹介

由井 俊輔

上野御徒町こころみクリニック院長/日本医科大学血液内科 講師・輸血部部長

日本内科学会/日本血液学会/日本造血・免疫細胞療法学会/日本感染症学会/日本輸血・細胞治療学会

血液専門医/血液指導医/総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医/日本医師会認定産業医/がん治療認定医/日本造血・免疫細胞療法学会認定医/難病指定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2022年9月30日

関連記事

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: