【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

反応性血小板増多症の症状・診断・治療

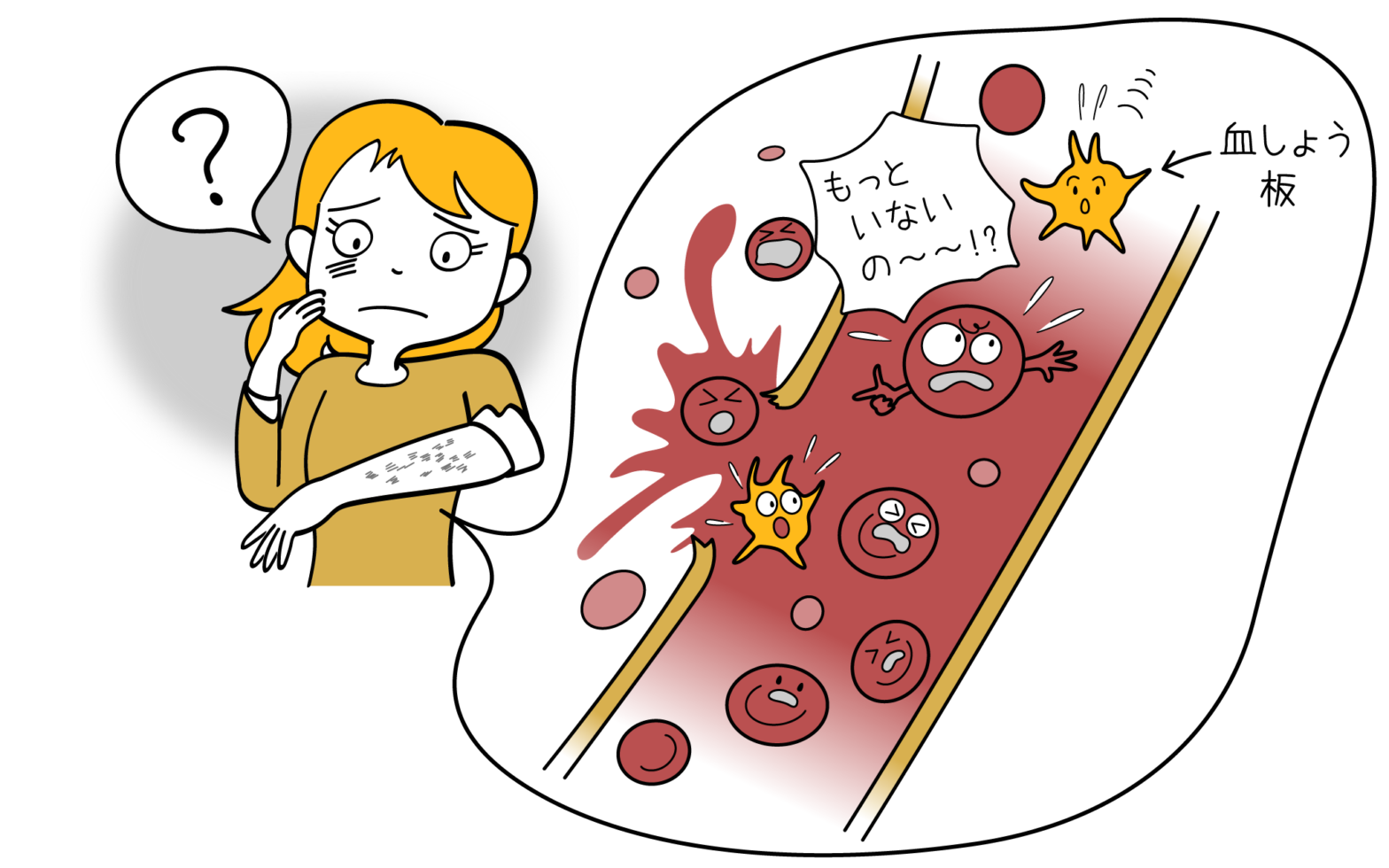

反応性血小板増多症とは?

『反応性血小板増多症』は、何かの病気や出血の結果として一時的に血小板が増加している状態です。二次性血小板増多症とも呼ばれます。具体的には、

- 血小板数が45万/µL(基準値は15万~40万個/µL)を超えた状態

を指しますが、100万/µLを超えることはあまりなく、血小板の機能自体も正常です。原因となっている病気や出血が治まれば血小板数は落ちつきます。

『反応性血小板増多症』は、何かの病気や出血の結果として一時的に血小板が増加している状態です。二次性血小板増多症とも呼ばれます。具体的には、

- 血小板数が45万/µL(基準値は15万~40万個/µL)を超えた状態

を指しますが、100万/µLを超えることはあまりなく、血小板の機能自体も正常です。原因となっている病気や出血が治まれば血小板数は落ちつきます。

血小板数が100万/µLを超えたり、数の増加と機能異常の両方がみられる場合は『本態性血小板血症』や他の血液系の病気である可能性が高いため、精査が必要になります。

反応性血小板増多症の原因となる病気は幅広く、免疫疾患、感染症、貧血など様々です。手術後や傷による出血が原因となったり、血小板を処理する脾臓を除去した後におこることもあります。

何が原因になっているかをつきとめ、原因となっている病気に対応することが大切です。

反応性血小板増多症の原因

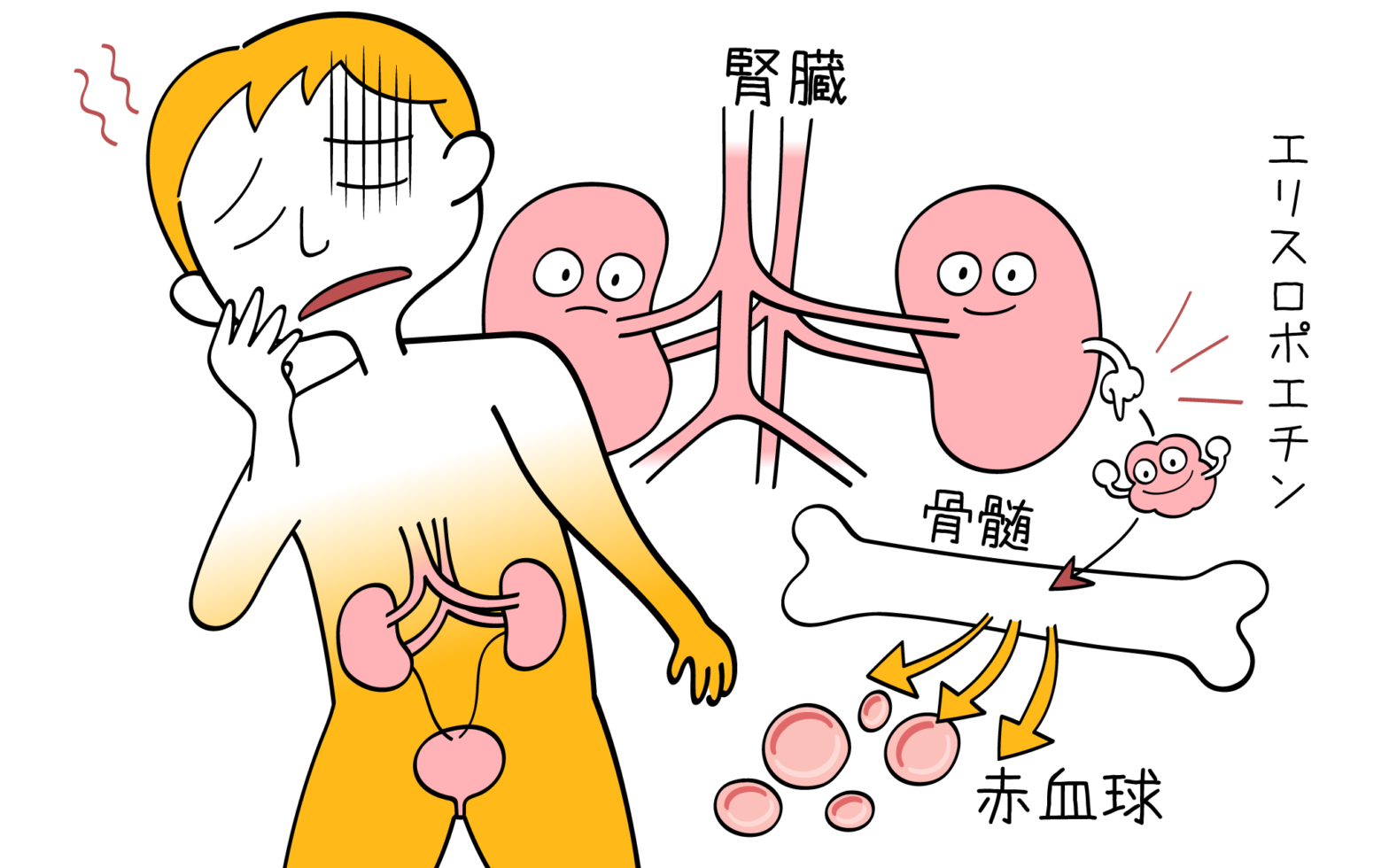

血小板は、感染症や炎症性の病気の結果として増えることがあります。

また、傷ができて出血したときに多く血液中へと流れ出てくるため、手術後や大量出血や貧血の後に一時的に増えたり、血小板を処理する脾臓を摘出(手術で取り除くこと)した後にも増えることがあります。

原因となりうる病気としては、以下のようなものが挙げられます。

- 感染症

- 関節リウマチ

- 潰瘍性大腸炎

- 肝硬変

- 結核

- 悪性リンパ腫

- 一部のがん

- 鉄欠乏性貧血

- 溶血性貧血

- サルコイドーシス

- 多発血管炎性肉芽腫症(ウェゲナー肉芽腫症)

- 脾臓摘出

- 急性出血

反応性血小板増多症の症状

反応性血小板増多症による症状は、

- 血小板数の異常な増加(45万/µL以上)

が中心ですが、それによる自覚症状はあまり強くないのが通常です。

血小板が増えることでおこる症状としては、

- 血栓ができやすくなる(血栓傾向)

- 血小板の機能が上手く働かなくなって出血しやすくなる(出血傾向)

の2タイプに大別されますが、反応性血小板増多症では、通常あまり顕著ではありません。

比較的多くみられる自覚症状としては、

- 頭痛

- 視力が低下する、目がチカチカする

- 胸痛

- 手足の色が悪くなる

- しびれやめまい

などがあり、これは血栓傾向による症状ですが、いずれもあまり重度ではないのが通常です。

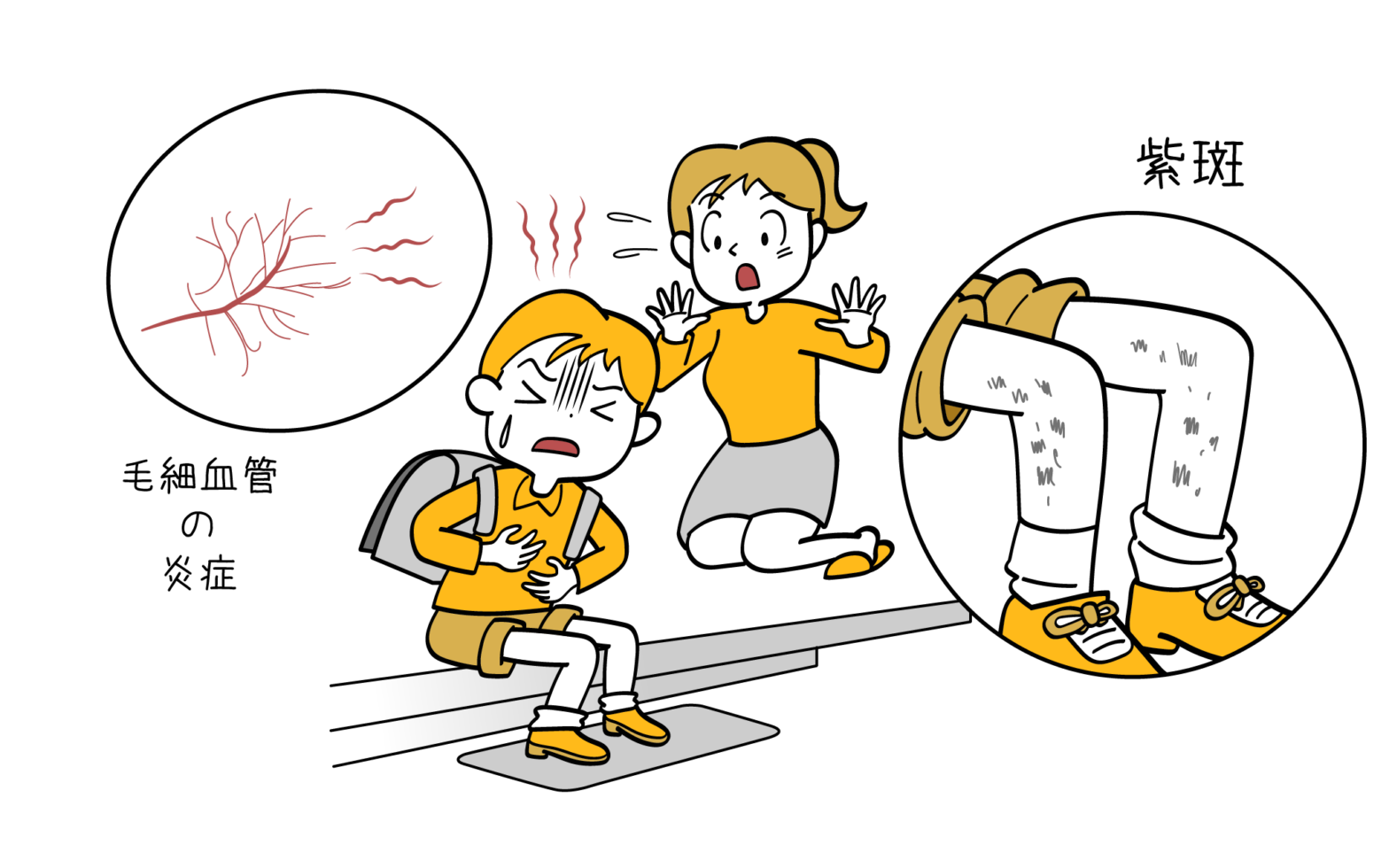

出血傾向がある場合には、

- 鼻血や歯肉から簡単に出血する

- アザができやすくなる

などがあります。

また、血小板は脾臓に多く存在し、脾臓が主に処理を行っていることから、

- 脾臓の腫れ(左わき腹の腫れや違和感)

をともなうこともあります。

反応性血小板増多症では原因となっている病気の症状の方が目立ち、血小板数の増加も比較的軽度な場合が多いことから、血小板増加による自覚症状は無自覚のこともめずらしくはありません。

反応性血小板増多症の検査

検査は血液検査が主です。血小板数とともに、血小板機能、赤血球や白血球の状態など血液全体を検査します。

血小板数が45万/µL~100万/µL程度で、反応性血小板増多症の原因となり得る明らかな病気・貧血・術後などがあれば、その可能性は高くなります。

脾臓の状態を調べるために、エコー(超音波)検査やCT検査を行うこともあります。

原因となっている病気が定かでないときは、全身状態や病歴から可能性を探し、さらに精査を行うこともあります。

血小板数が100万/µLを超えたり、血小板機能や白血球・赤血球の状態にも大きな異常がみられたときは、本態性血小板血症や重大な血液の病気の可能性もあるため、状態によって骨髄検査や遺伝子検査へと進むことがあります。

反応性血小板増多症の治療

反応性血小板増多症は1つの病気ではなく、何らかの病気や出血による『状態』なので、治療は原因となっている病気の治療が必要です。

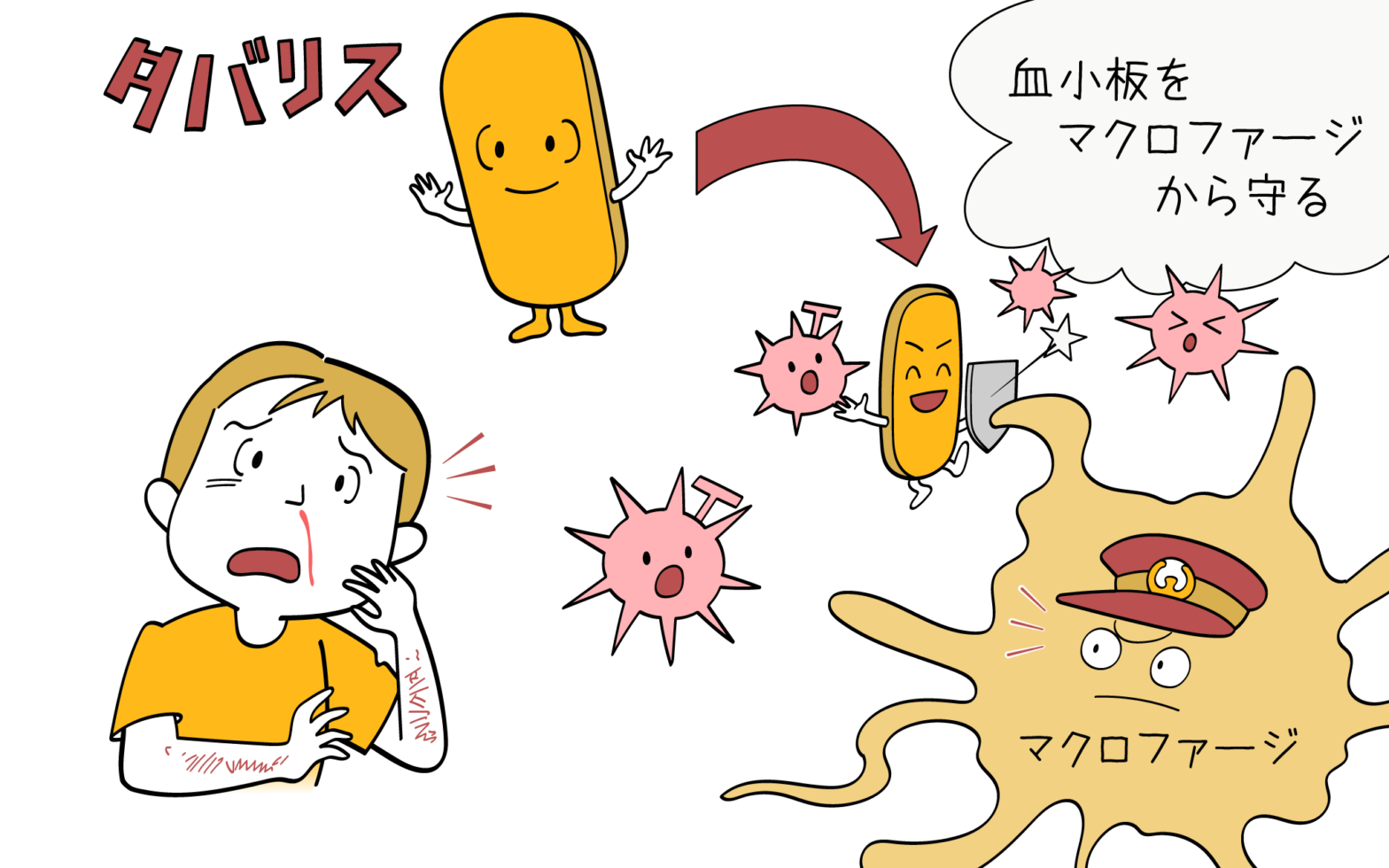

血栓傾向が強く血栓症のリスクが高いときは、血小板数をコントロールしたり、血栓を予防する薬を使うこともありますが、通常は原疾患の治療が主になります。原因が落ち着けば、血小板数も正常化します。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

監修医師紹介

山口 博樹

日本医科大学血液内科 大学院教授/上野御徒町こころみクリニック顧問

日本内科学会/日本血液学会(評議員)/日本造血・免疫細胞療法学会(評議員)

総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医/血液専門医/血液指導医/がん治療認定医/日本造血・免疫細胞療法学会認定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2025/03/dr_watanabe_s.png)

執筆医師紹介

渡邊 直紀

順天堂大学医学部内科学血液学講座 准教授

日本内科学会/日本血液学会

日本内科学会認定内科医・指導医/日本血液学会認定血液専門医・指導医/日本がん治療認定医機構 がん治療認定医/ICLSインストラクター/日本内科学会総合内科専門医/JMECCインストラクター

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2022年9月30日

関連記事

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: