腎性貧血の診断と分類

腎性貧血の診断

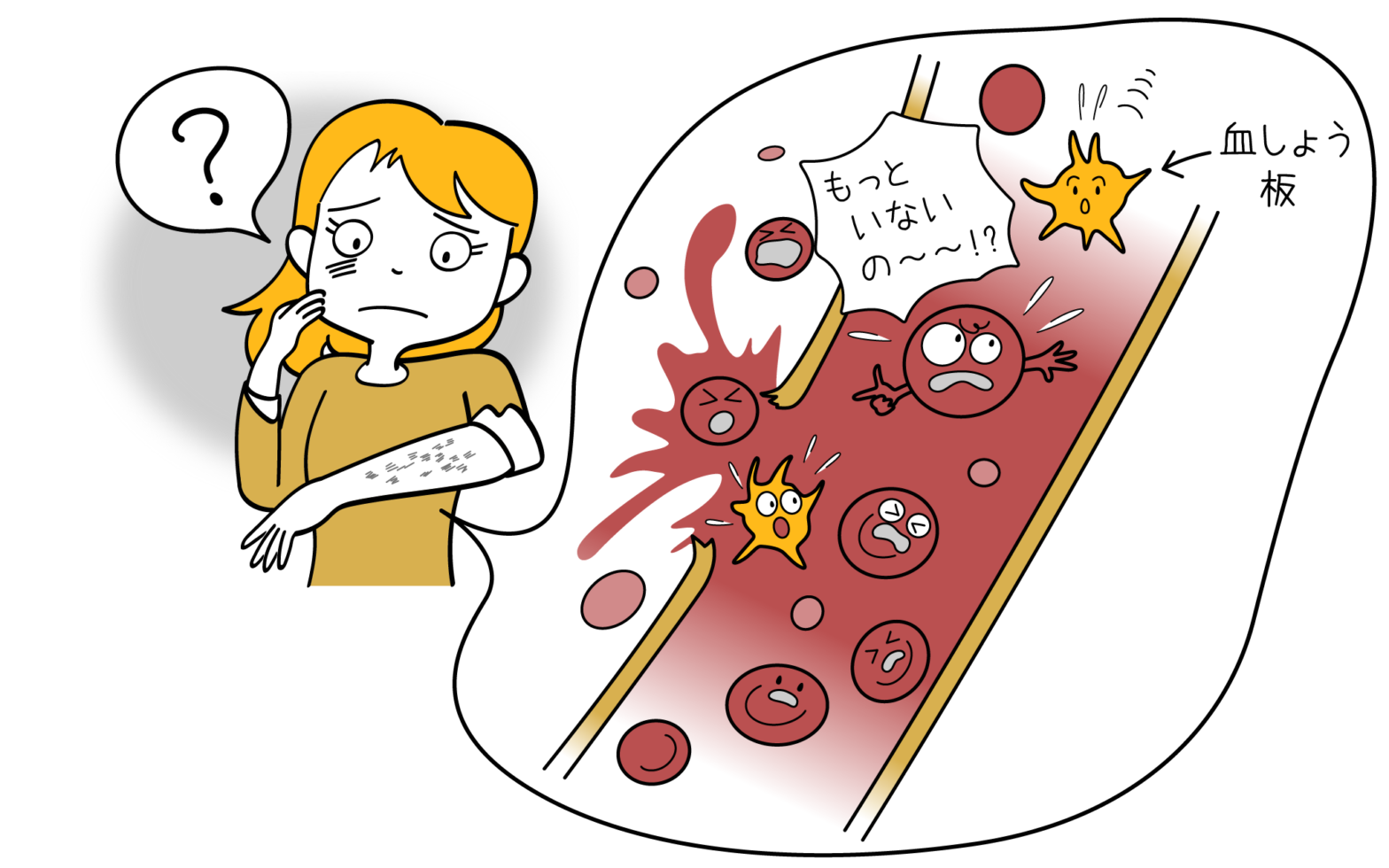

貧血を起こす疾患は様々ありますが、腎機能低下以外で生じる様々な貧血の原因を否定することができて始めて、腎性貧血と診断されます。

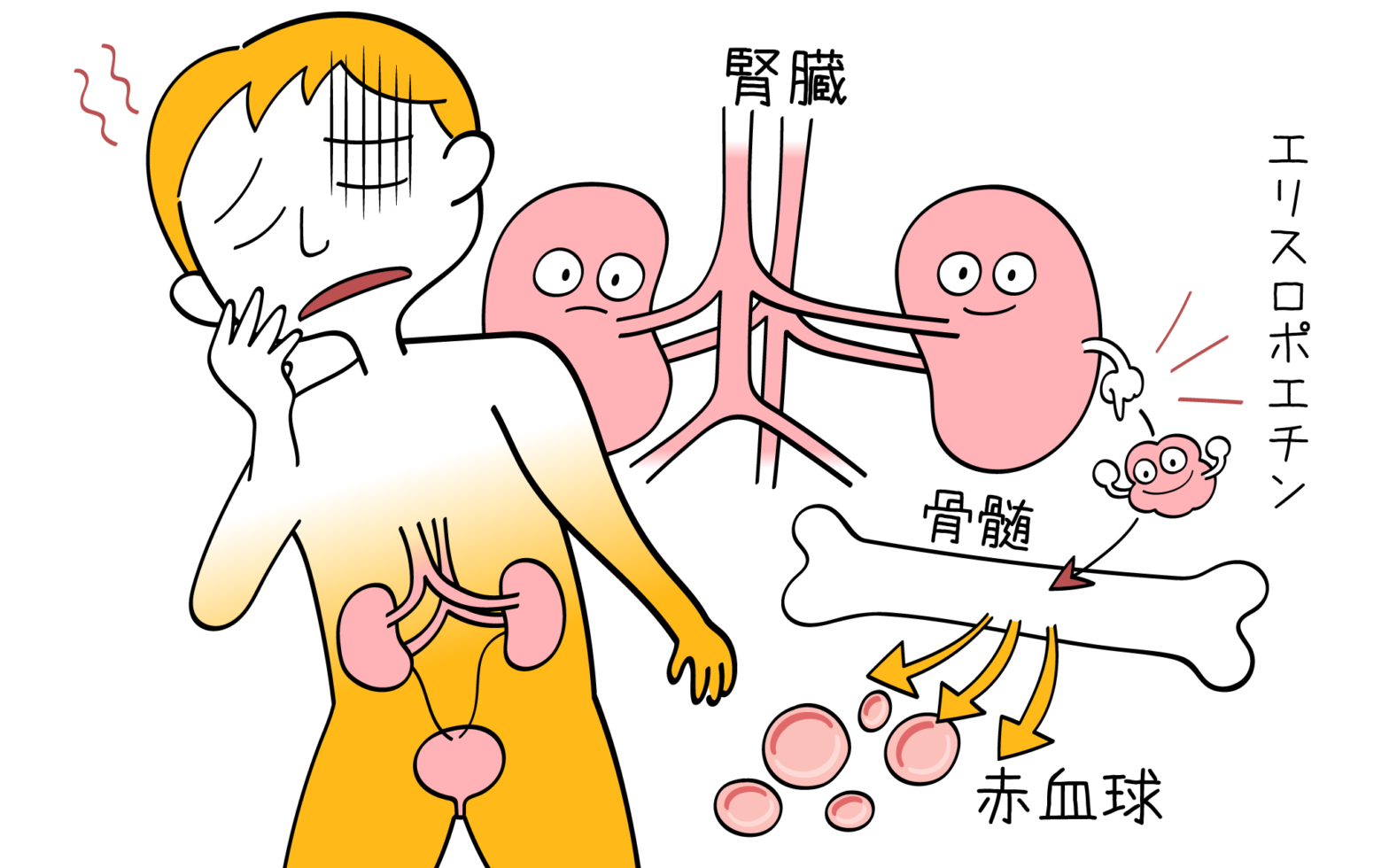

貧血の原因が腎機能障害によるエリスロポエチンの産生不足によるものだと診断するためには、血液検査を中心とした検査を行います。

日本透析医学会の慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガイドラインでは腎性貧血の診断を以下の様に挙げています。

- 腎性貧血とは,腎臓においてヘモグロビンの低下に見合った十分量のエリスロポエチン(EPO)が産生されないことによってひき起こされる貧血であり,貧血の主因が腎障害(CKD)以外に求められないものをいう.

保存期 CKD 患者では,血中 EPO 濃度の測定が診断に有用なことがある.

- EPO 産生低下以外の貧血発症要因として,何らかの因子による赤血球造血の抑制・赤血球寿命の短縮・鉄代謝の障害・透析回路における残血・出血・栄養障害など,さまざまな因子の関与が想定されているが,十分に解明されていない.

- 貧血の診断基準値としてはヘモグロビン(Hb)値を用いるべきであり,日本人における貧血の診断は年齢,性差を考慮して以下の基準で行うのが妥当である.腎性貧血の診断基準はこれに従う.

ただし,治療における判断は各章に推奨・提案する内容を基準に行う.

貧血と診断されるヘモグロビン値

|

60歳未満 |

60歳以上 70歳未満 |

70歳以上 |

| 男性 |

<13.5g/dL |

<12.0g/dL |

<11.0g/dL |

| 女性 |

<11.5g/dL |

<10.5g/d |

<10.5g/dL |

- 腎性貧血の診断では,貧血をきたすさまざまな血液疾患を鑑別する必要がある.

血液疾患の鑑別には

① 白血球,血小板異常の有無(芽球の存在を含めた分画,形態,数の異常)

② MCV 値による貧血の分類(小球性・正球性・大球性)

③ 網赤血球数の増減

④ 血中 EPO 濃度の測定

が役立つ.

腎性貧血の分類

腎性貧血そのものは特定の分類スキームに基づいて分けられてはいません。しかし、一般的に腎性貧血は腎機能障害の進行と共に悪化します。

したがって、腎疾患の進行度や腎機能障害の程度により、間接的に腎性貧血の程度を推測することができます。

それでも、貧血そのものはしばしばその程度(軽度、中等度、重度)により分類されます。この分類は主にヘモグロビンレベルに基づいています。以下に一般的な分類を示します

貧血の分類

|

軽度 |

中等度 |

重度 |

| ヘモグロビン値 |

<11g/dL |

8~10g/dL |

<8g/dL |

腎性貧血の分類

腎性貧血の治療には以下の5つの方法があり

- 鉄補給療法

- ESA製剤

- ビタミン補給療法

- HIF-PH阻害剤

- 輸血

- 治療の開始ヘモグロビン基準:11g/dL未満

- 目標ヘモグロビン値:11~12g/dL

とされています。

そして、治療中は定期的に血液検査を行いヘモグロビン値を基準値内におさまるようにコントロールする必要があります。

ここで大切なことは、ヘモグロビン値の上限があるということです。ヘモグロビン値が低すぎると、貧血症状により日々の生活の質が低下します。

しかし、ヘモグロビン値が基準より高いと血栓症(血液の固まりが血管を塞ぐ状態)のリスクが増大します。

これは特に、エリスロポエチンなどのエリスロポエチン刺激薬(ESA)を用いて赤血球の生産を刺激する治療において懸念されます。

血液が濃すぎると、血栓が形成されやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な合併症を引き起こす可能性があるからです。

このような理由から、定期的な血液検査と治療の調整を行い適切なヘモグロビンレベルを維持することはとても重要とされています。

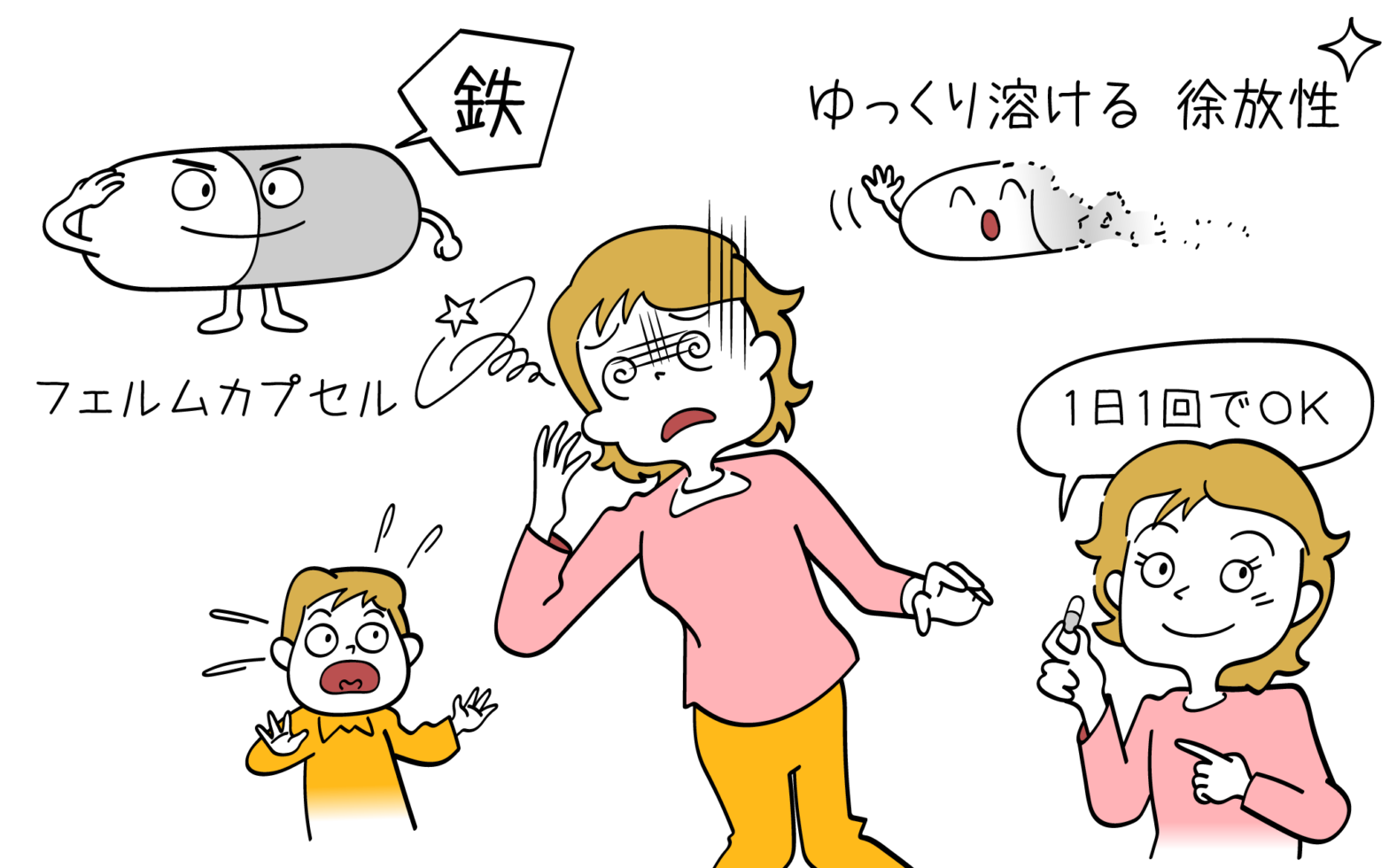

鉄補給療法とは

腎性貧血の患者さんは鉄欠乏症を合併していることが多く、これはESA製剤の効果を阻害します。したがって、鉄補給療法は多くの場合、初期の治療選択肢として用いられます。

血液検査にて鉄欠乏の所見が見られる場合や、鉄補給が不十分であると判断された場合には、経口または静脈内で鉄剤が投与されます。

鉄補給療法をする際の注意点としては、鉄過剰を引き起こす可能性や、便秘、胃の不快感などの副作用があります。

ESA製剤

ESA製剤(エリスロポエチン刺激剤)とは、エリスロポエチンの働きを補い、赤血球の産生を刺激する薬剤のことをいいます。ESA製剤は骨髄を刺激して赤血球の産生を促進します。

患者が鉄補給療法に反応しない場合、または既に鉄補給療法を受けているにもかかわらずヘモグロビンレベルが低い場合には、ESA製剤が投与されます。

一般的には、ESA製剤は皮下注射または静脈内投与で使用され、透析をしている場合は透析回路内に注入されます。

ESA製剤は赤血球の産生を増加させますが、一部の患者では血栓形成のリスクが高まる可能性があります。そのため、治療中は血液の粘度や血栓形成の兆候を観察する必要があります。

- ダルベポエチンアルファ(商品名:ネスプ)

- エポエチンベータ(商品名:エポジン)

- エポエチンアルファ(商品名:エスポー)

- エポエチンベータペゴル(商品名:ミルセラ)

ビタミン補給療法

ビタミン補給療法は、ビタミンB12または葉酸の欠乏が確認された場合に行われます。ビタミンB12または葉酸は赤血球の生産に必要なビタミンです。

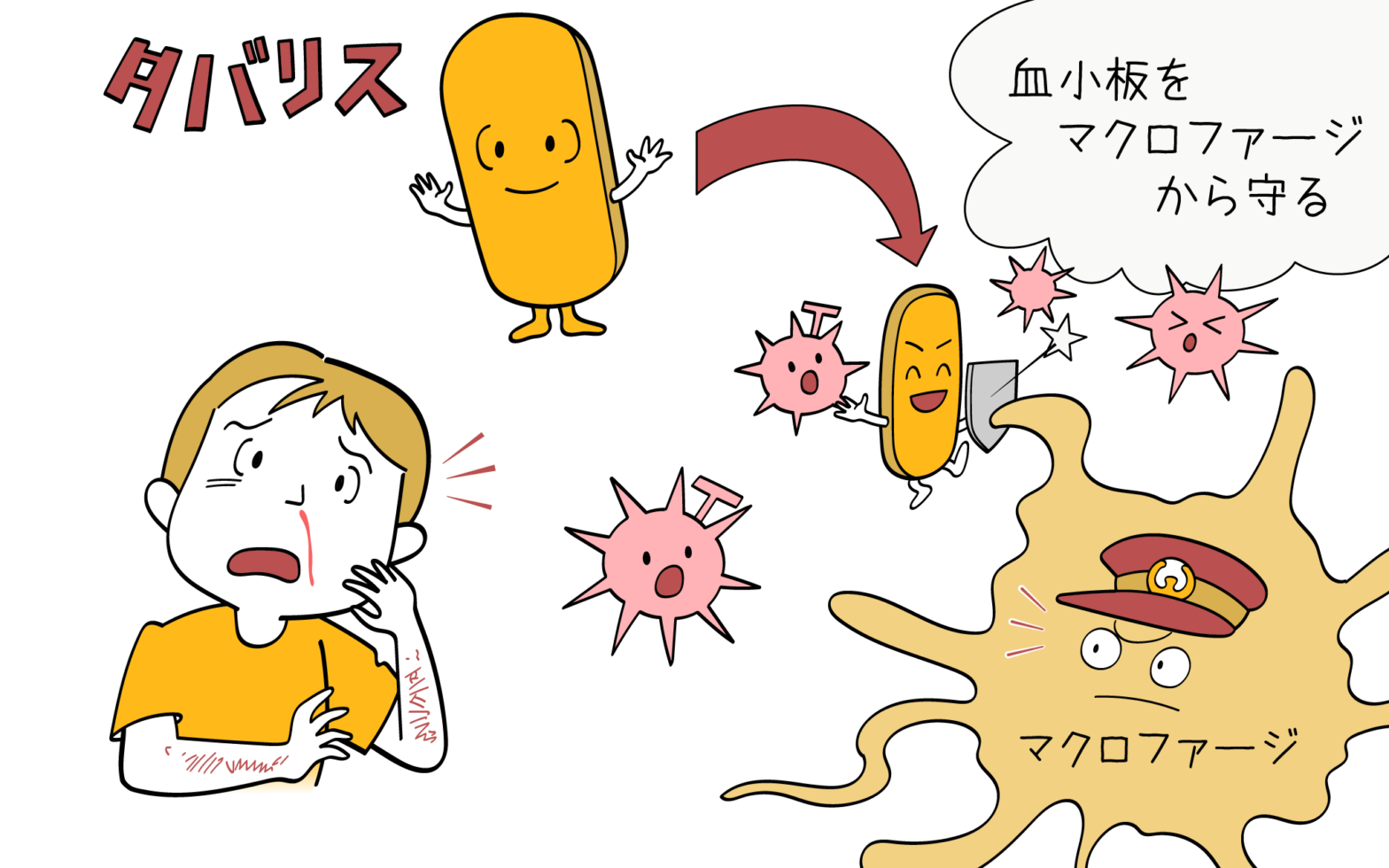

HIF-PH阻害剤

HIF-PH阻害剤は、2019年に日本で承認された比較的新しい薬剤です。腎性貧血の新たな治療選択肢として開発されました。

HIF-PH阻害剤は低酸素状態をつくりだし、身体が自然にエリスロポエチンを生成するよう刺激します。

これらの薬剤はESA治療に対して反応が不十分な患者や、ESA治療を受けることが適切でないと判断された患者に対して選択されることがあります。

HIF-PH阻害剤は、通常、経口薬として利用されます。一部の患者では、高血圧やヘモグロビンレベルの過剰な上昇が報告されています。

そのため、HIF-PH阻害剤を使用する患者は定期的に血圧とヘモグロビンレベルをモニタリングする必要があります。

- ロキサデュスタット(商品名:エベレンゾ)

- ダプロデュスタット(商品名:ターブロック)

- バダデュスタット(商品名:バフセオ)

- エナロイ(商品名:エナロデュスタット)

- モリデュスタット(商品名:マスーレッド)

輸血

重度の貧血で、症状が重篤である、または急速にヘモグロビンレベルを上げる必要がある場合に、輸血が行われます。ただし、これは一次的な治療とされます。

今回腎性貧血について解説してきました。腎性貧血ではガイドラインに基づいた診断や治療法があり、治療の開始基準や目標設定も目安として定められています。

しかし、ヘモグロビンの目標値は患者さん一人ひとりの健康状態、年齢、症状、生活の質等により変わるため、医療チームと患者さんが一緒に決定することが重要です。