スプリセル(ダサチニブ)の効果と副作用

スプリセル(一般名:ダサチニブ)は、慢性骨髄性白血病(Chronic myelogenous leukemia: CML)の治療薬です。

慢性骨髄性白血病は、以前は造血幹細胞移植に寄らなければ治癒を望めない病気でした。

しかし、原因遺伝子をターゲットにする分子標的薬の登場で、お薬で外来通院のみで治療できる病気となり、通常の生活が送れるようになりました。

さらに原因遺伝子がほぼ消失した状態が続けば、服用をやめることができる可能性もあります。

ここでは、CMLの分子標的薬であるスプリセルの効果と副作用について、その作用の仕組みから詳しく説明していきます。

スプリセル(ダサチニブ)とは?

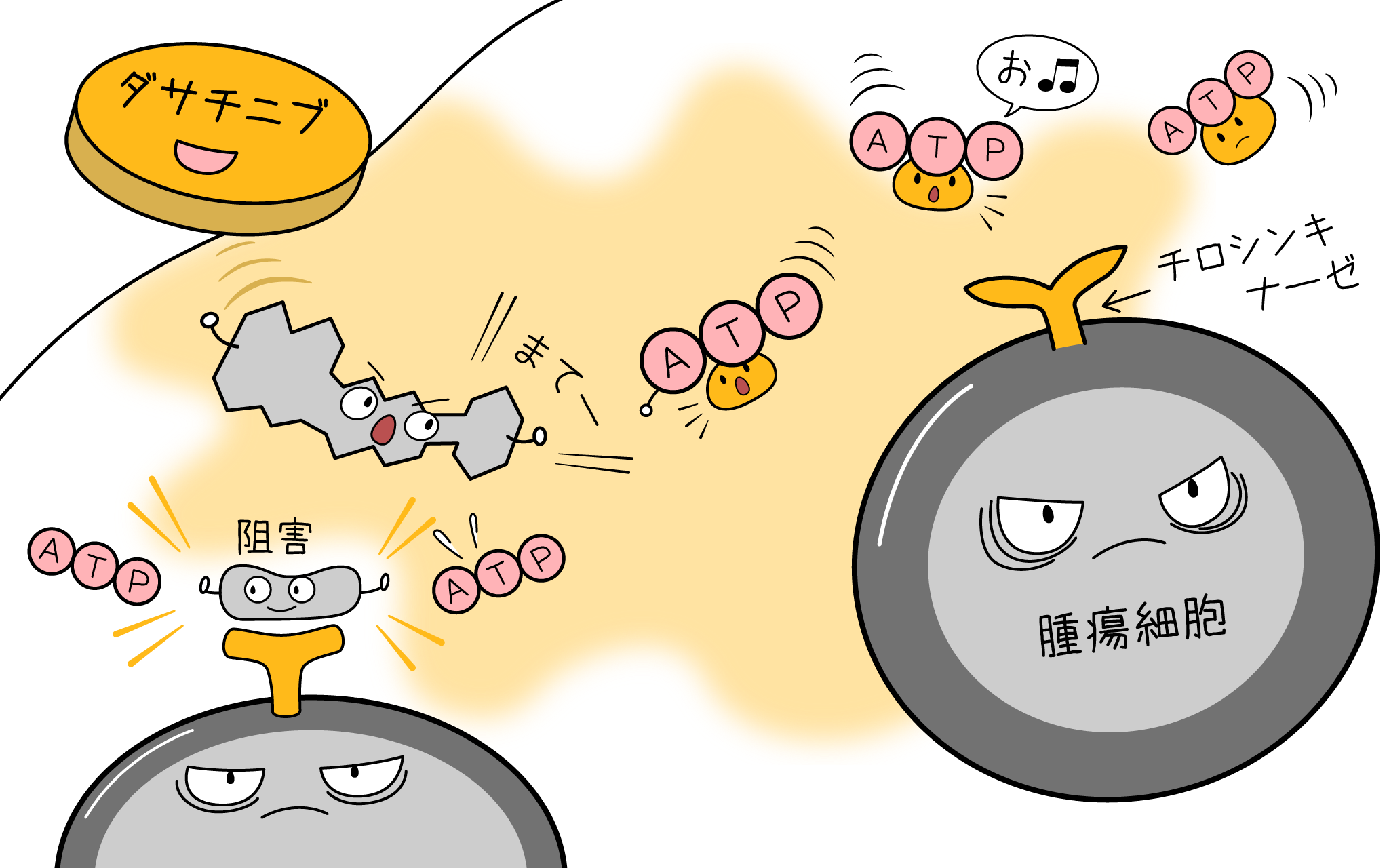

ダサチニブは、いわゆる抗がん剤のひとつで、チロシンキナーゼ(酵素)阻害剤(Tyrosine kinase inhibitor: TKI)と呼ばれる特定のターゲットに働く分子標的薬です。

スプリセル錠という商品名がつけられ、先発品として使われてきました。

いまではジェネリック医薬品(後発品)としてダサチニブ錠も発売されています。

CMLでは9番と22番の染色体に異常な変化が生じ、フィラデルフィア染色体が発現します。

このフィラデルフィア染色体が作り出すBCR-ABLというチロシンキナーゼ融合タンパク質に、体内にある「ATP」という物質が結合すると、白血病の無秩序な細胞増殖が起こります。

ダサチニブが腫瘍細胞の増殖を抑えるのは、ATPの代わりに酵素チロシンキナーゼに結合するからです。

その他にもSrc蛋白(サーク蛋白)といった白血病に関係する蛋白質にも結合し、働きを抑えることが期待できます。

CML治療の第1選択薬は複数のチロシンキナーゼ阻害薬(グリベック、タシグナ、スプリセル、ボシュリフなど)がありますが、どれか1つに決めるにあたっては、現在のところ明確な基準はありません。

各チロシンキナーゼ阻害薬はそれぞれ副作用が異なっているので、脳梗塞、血栓症、高血圧症など他の病気を持つ患者さんに対しては、合併症を考慮して使い分けます。

また、チロシンキナーゼ阻害薬のいずれも効果がい場合や、副作用が重度で使い続けられない場合に、造血幹細胞移植が検討されます。

スプリセルの適応と効果

スプリセル(一般名:ダサチニブ)の正式適応としては、以下が認められています。

白血病の治療薬としての効果

慢性骨髄性白血病、再発又は難治性フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病への適応が承認されています。

どちらの病気もフィラデルフィア染色体が陽性という点で共通しています。

フィラデルフィア染色体とは、22番染色体と9番染色体が途中で切れ、切断部分同士が付くことにより異常が生じた22番染色体のことです。

GISTは適応外

スプリセルは、 消化管間質腫瘍(Gastrointestinal stromal tumor: GIST)の適応は承認されていません。

同じチロシンキナーゼ阻害薬のうち、グリベック(一般名:イマチニブ)が承認されています。

スプリセルの用法

スプリセル(一般名:ダサチニブ)の用法は、以下のようになっています。

- 慢性骨髄性白血病

【慢性期】

1日1回100mg(最高140mgまで)

【移行期・急性期】

1回70mgを1日2回(最高180mgまで) - 急性リンパ性白血病

1回70mgを1日2回(最高180mgまで)

スプリセルの副作用

一般的な抗がん薬の場合は、正常細胞の中でも増殖が盛んな細胞が影響を受けます。

例えば髪の毛や消化管の細胞などが影響を受け、脱毛や吐き気といった副作用が起こります。

なぜなら一般的な抗がん剤は、がん細胞も正常細胞も両方を区別なく攻撃するからです。

その一方で分子標的薬は、がん細胞だけを攻撃して正常細胞にダメージを与えずに、がんを抑える効果が期待されていました。

しかしながら、一般的な抗がん薬とは違う様々な副作用が出現することがわかってきました。

ここでは、分子標的薬であるスプリセルに発現する副作用について説明します。

主な副作用と頻度

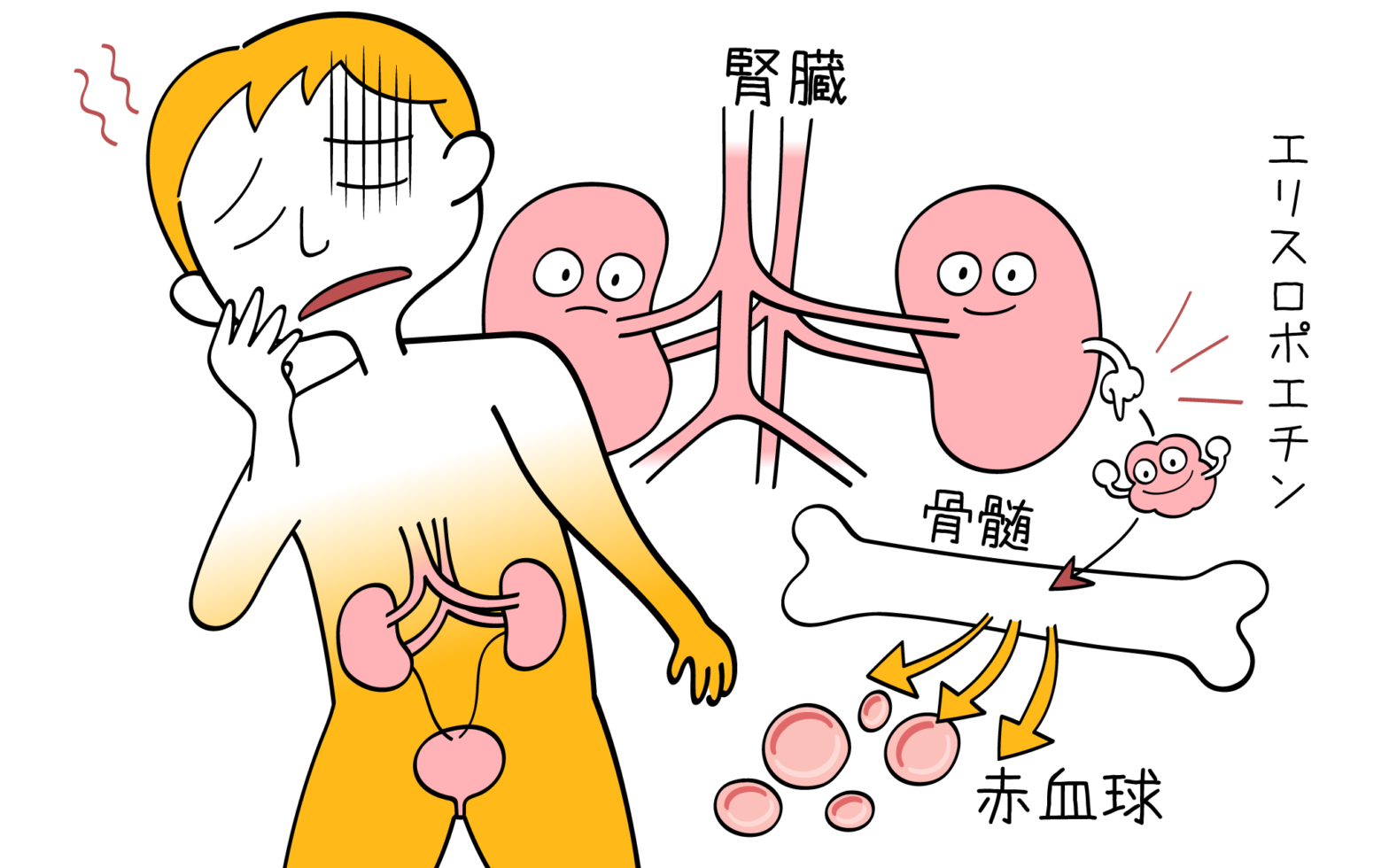

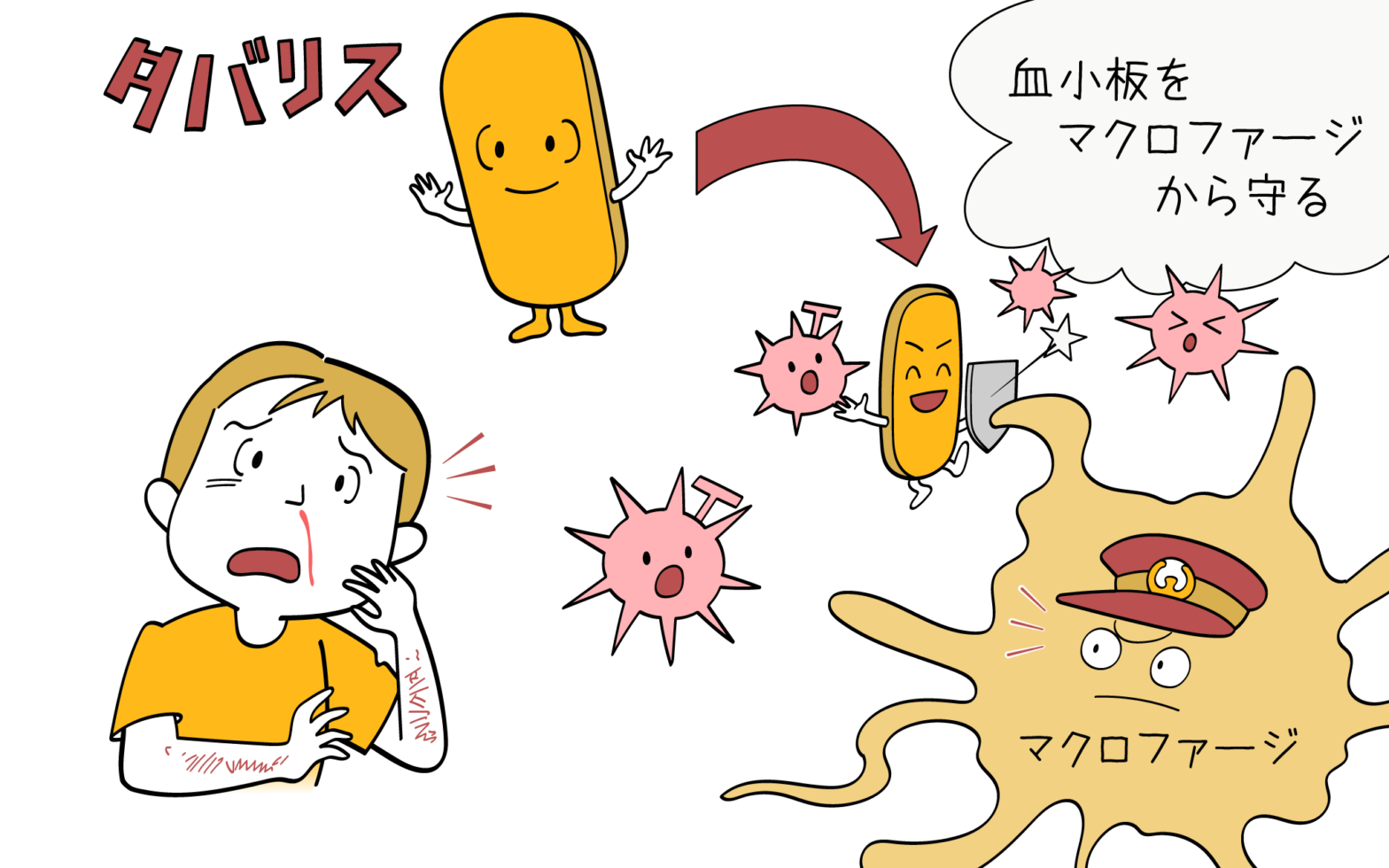

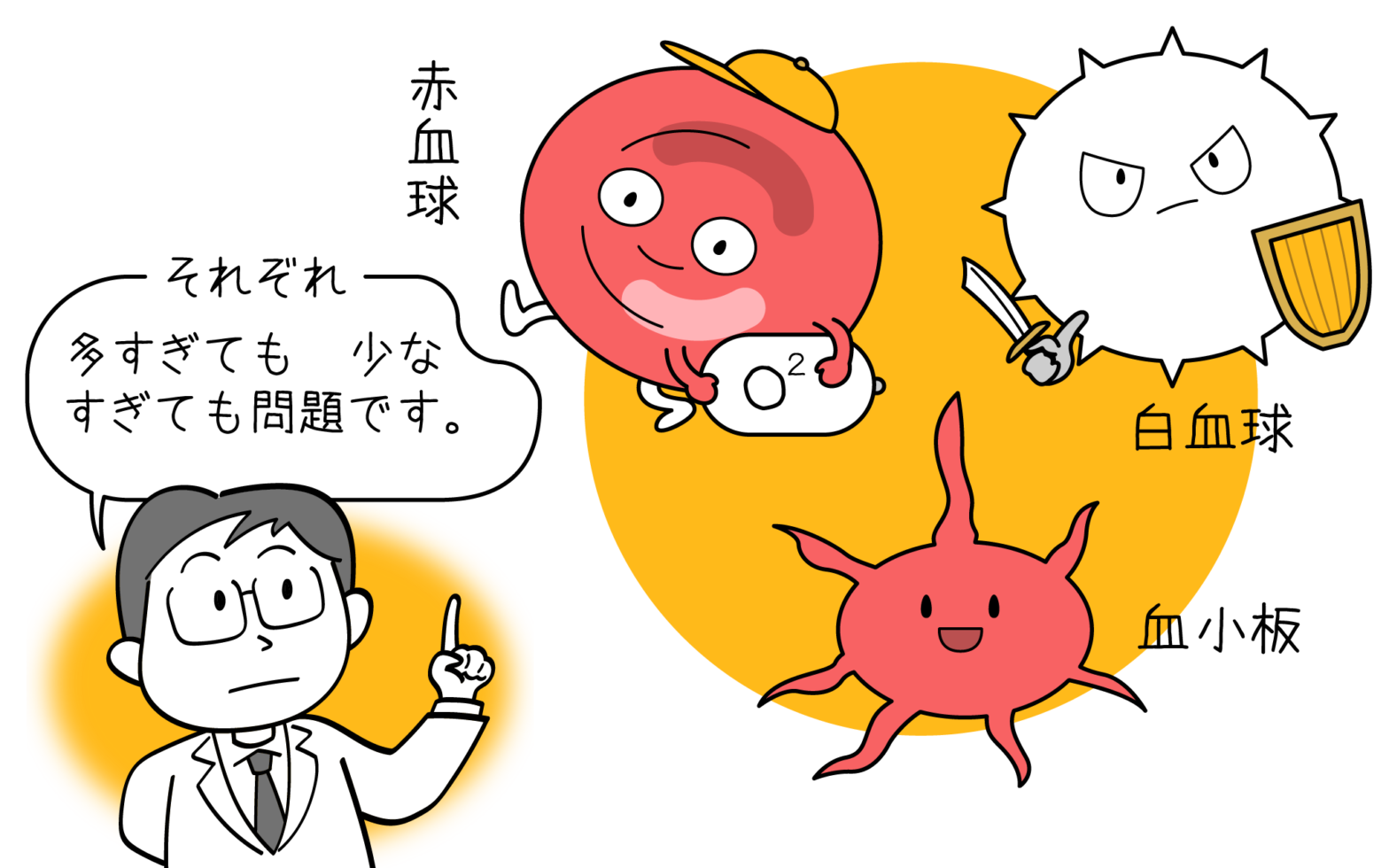

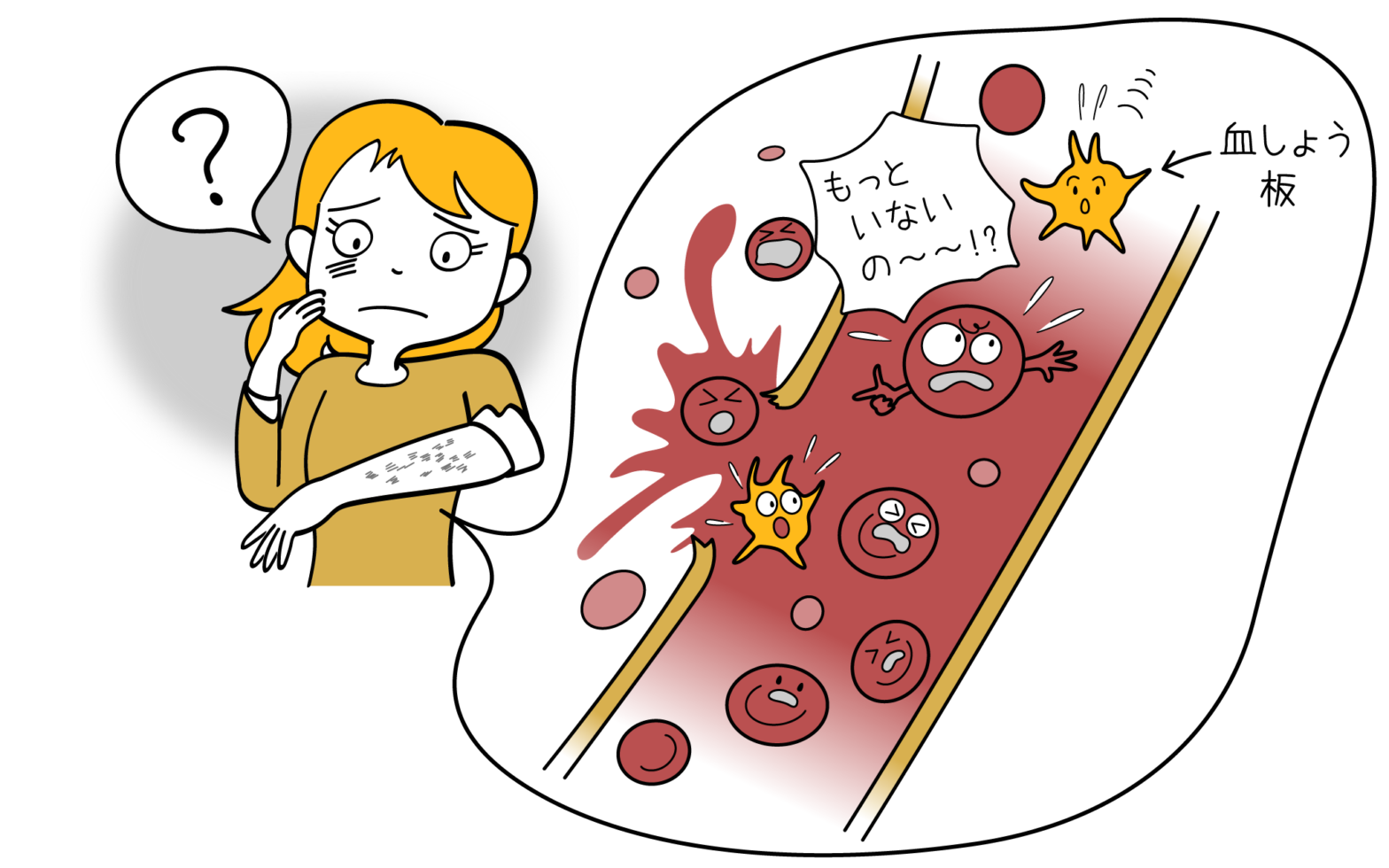

スプリセルの副作用として多いのは、白血球や血小板、赤血球が影響を受けて骨髄抑制を起こすことです。

そして頻度が多いのが、胸水貯留やむくみです。

息苦しさや咳などが認められた場合は、レントゲンで評価することが必要です。

さらに消化管出血、間質性肺疾患、心電図異常をきたすこともあるので、注意が必要です。

また発疹や頭痛といった副作用もあります。

基本的には、レントゲンと心電図を定期的に行っていくことで副作用を確認していきます。

スプリセルの主な副作用と頻度は、以下のように報告されています。(スプリセル錠20mg・50mg使用成績調査 897例)

- 骨髄抑制:白血球減少(32.6%)・好中球減少(27.5%)・血小板減少(46.7%)・貧血(38.4%)・発熱(7.1%)

- 体液貯留:胸水(33.4%)・肺水腫(1.2%)・心嚢液貯留(2.3%)・腹水(1.2%)・全身性浮腫(8.9%)・末梢性浮腫(3.0%)・顔面浮腫(2.1%)

- 胃腸障害:下痢(12.3%)・悪心嘔吐(6.6%+3.2%)・胃腸出血(8.5%)

- 発疹(8.0%)

- 頭痛(4.1%)

- 間質性肺疾患(3.6%)

- 心電図QT延長(2.3%)

※通常の抗がん剤で報告の多い脱毛は、スプリセルでは報告がほとんどありません。(0.2%)

妊娠と授乳

妊娠に関しては、男女問わずに避けることとされています。

これは妊娠中に服用した患者さんで、奇形や胎児水腫などの胎児毒性(頻度不明)の報告があるためです。

このためスプリセルによる治療中は、避妊が必要となります。

妊娠を希望される場合は、チロシンキナーゼ阻害薬はおそらく受精には問題とならないので、妊娠が判明するまでは内服していただき、その後インターフェロンに切り替えて治療する方法が考えられます。

授乳についても、ラットの動物実験で母乳移行が確認されているため、避けることとされています。

副作用の発現時期

スプリセルの主な副作用は、投与後8週間までに認められることがほとんどです。

体液貯留は8週以降も一定の割合で発現するので、しばらく服用していても注意が必要となります。

スプリセルの薬価

スプリセルの先発品と後発品の薬価は、以下の通りです。※2023年4月現在

- 先発品(スプリセル):20mg錠(3,874.40円)・50mg錠(9,012.60円)

- 後発品(ダサチニブ):20mg錠(1,273.40円)・50mg錠(3,034.40円)

まとめ

- 分子標的薬スプリセルが腫瘍細胞の増殖を抑えるのは、異常を生じた染色体が作り出す酵素へ体内のATPが結合するのを阻害するためです。

- スプリセルは慢性骨髄性白血病と、再発または難治性フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病への適応が承認されています。

- 主な副作用には骨髄抑制や体液貯留などがありますが、多くは投与後8週間目までに出現します。

- 体液貯留は8週目以降も発現するので、しばらく服用をしていても注意が必要です。

- 分子標的薬スプリセルの副作用では、脱毛はほとんど認めないと報告されています。

- スプリセル錠(ダサチニブ錠)の薬価は、20mg錠4047.40円(1,438.80円)、50mg錠9509.40円(3,380,40円)です。

- 用法を考えると100mgで使われることが多いため、月6万円程度と高額なお薬になります。

執筆者紹介

由井 俊輔

上野御徒町こころみクリニック院長

血液専門医/総合内科専門医/日本内科学会認定内科医/日本医師会認定産業医/がん治療認定医/造血細胞移植認定医/難病指定医

監修者紹介

山口 博樹

日本医科大学血液内科 大学院教授

上野御徒町こころみクリニック顧問

血液専門医/血液指導医/がん治療認定医/造血細胞移植認定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師/総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2023年1月13日

関連記事

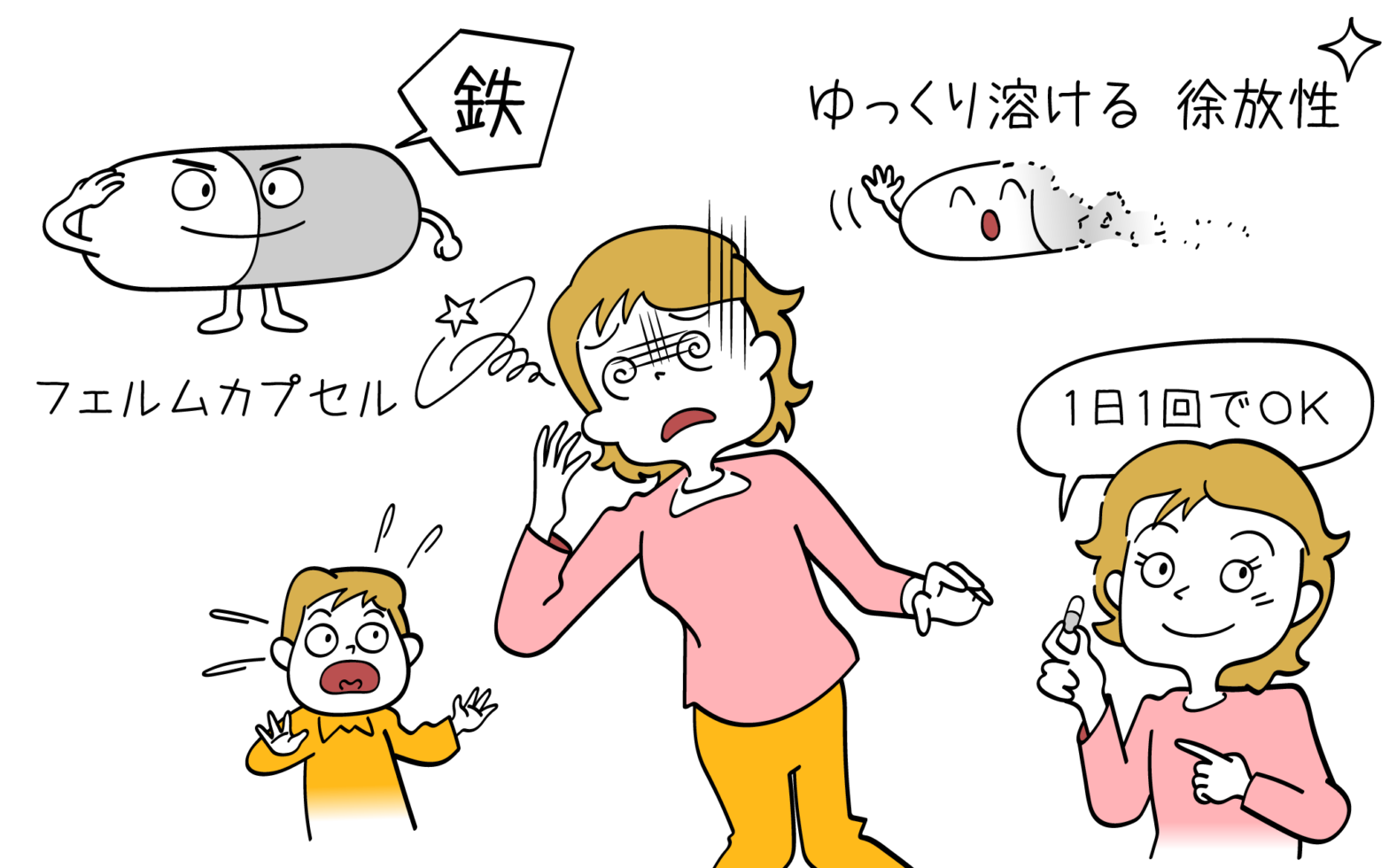

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: