【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

血液はどのように造られているの?血液の仕組みと造血幹細胞

血液の成分と働き

血液は、血漿(けっしょう)と呼ばれる液体成分に、3種類の血球細胞が混じっています。

血球細胞には、

- 赤血球

- 白血球

- 血小板

の3種類があります。

白血球はさらに

- 好中球

- 好酸球

- 好塩基球

- 単球

- リンパ球(B細胞・T細胞・NK細胞)

という種類に分かれます。

各血球の働きとは?

各血球はそれぞれ重要な働きを持ちますが、主な働きは、

- 赤血球→全身へ酸素を運ぶ

- 白血球→ウイルスや有害物質などの侵入を防御し排除する免疫担当

- 血小板→止血する

となり、この3つの血球が、正常な形で適度な数存在することで血液は健全な働きをすることができます。各血球は、多すぎても少なすぎても何らかの問題がおこります。

造血幹細胞と白血病

これらの血球は、常に同じものが存在しているわけではなく、一定のサイクルで新生・成熟・死滅をくり返しながら新陳代謝をしています。

赤血球の寿命は約120日、血小板は約7日、白血球は血中に8時間とどまった後、組織内に移動して寿命を全うします。

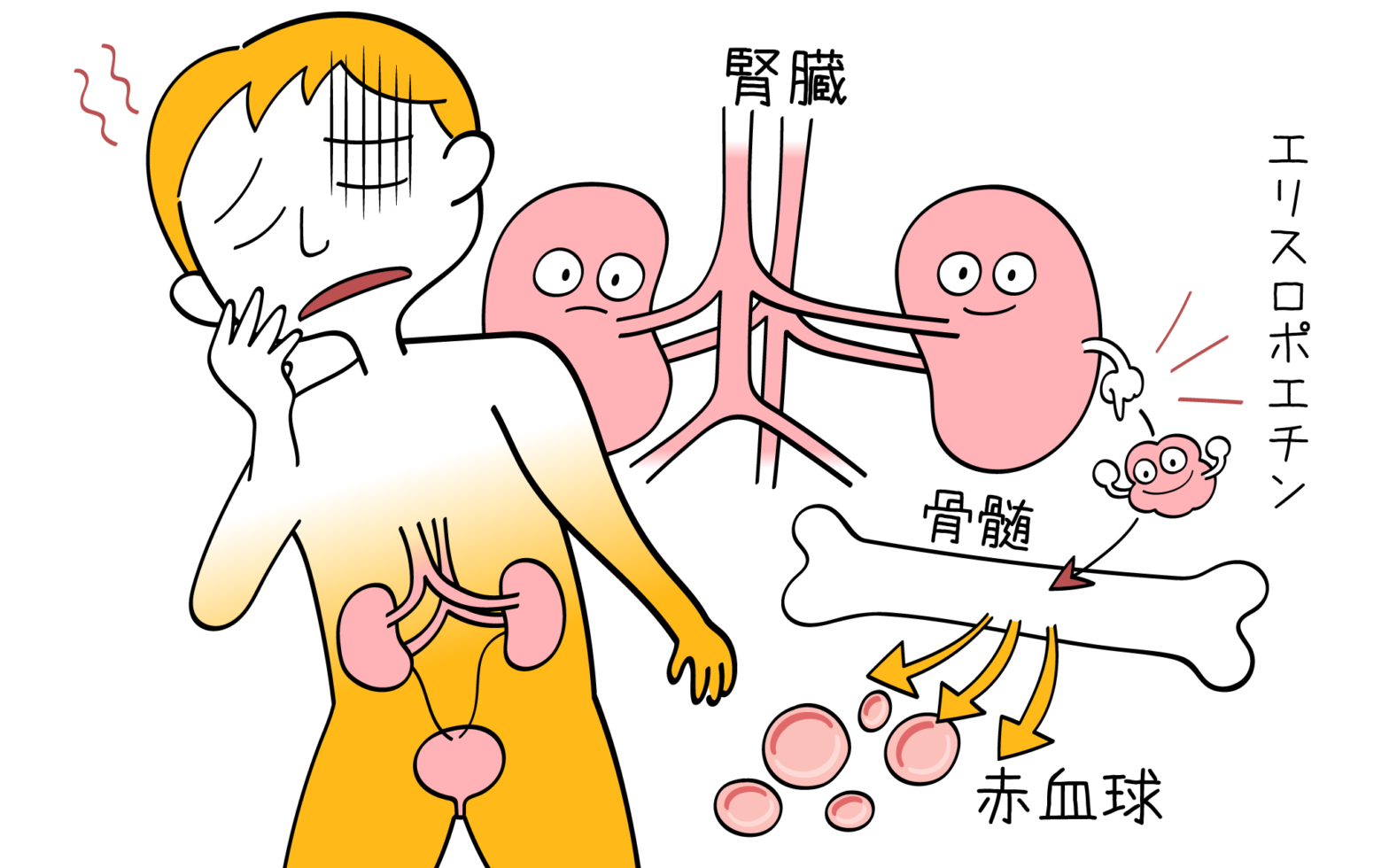

寿命を全うした血球の代わりとなる新しい細胞は、成人では主に腸骨や胸骨の内部にある骨髄(こつずい)で造られます。白血球のリンパ球だけは、リンパ組織内でも造られます。

骨髄には、すべての血球細胞の元になる『造血幹細胞』が豊富に含まれています。それらの細胞は、必要に応じ様々な分化をしながら各血球へと育ち、血液へと補充されていきます。

1日で造られる数は、赤血球で約2,000億個、白血球で約700億個、血小板で約1,000億個という膨大な数で、その営みは生涯続きながら私たちの生命活動を支えます。健全な血液無しに人間は生きていくことができません。

造血幹細胞の異常から白血病へ

造血幹細胞は、各血球へ分化していくと同時に、各過程の状態で増殖できるクローン能力も持ちます。

その機能のおかげで造血幹細胞が尽きることはなく、定期的に新しい血球を血液へと補充しながら健康を保つことができるのです。

しかしながらこの分化や増殖は、血球全体のバランスをはかりながら、計画的に行われなければいけません。

そのバランスを無視して特定の細胞が無限に増殖を始めてしまったとしたら、他の血球を造ることができなくなり、異常な細胞ばかりが増えて血液は正常な機能を失ってしまいます。

白血病は、本来計画的に分化と増殖を行うはずの造血幹細胞で何らかの変異がおき、正常な情報伝達がされなくなった細胞が、全体のバランスを無視して勝手に増殖を始めてしまう病気です。

この細胞は正常な細胞と異なり、自然に老いて死滅していくこともなく、骨髄内を埋め尽くし、全身をめぐる血液内にも流れ出ていきます。さらに、他の正常な細胞の栄養を奪ったり、他の組織に広がって悪影響を与えたりもします。

がんの中でも、全身をめぐる血液の機能を損なわし、外科的にがん細胞を取り除くことができない白血病は、かつては不治の病として多くの人の命を奪いました。

しかしながら、医学の進歩でその仕組みが解明されるにつれ、がん化した細胞に対して有効性を示す様々な薬剤が開発され、治癒が望めたり、病気をコントロールしながら長期間普通の生活がおくれる人が確実に増えています。

血球細胞の分化とは

血液中には、赤血球・白血球・血小板3種類の血球細胞が存在します。これらは同じ造血幹細胞が違う形態に変化しながら、それぞれの血球へと成熟していきます。その過程を『血球細胞の分化』といいます。

それぞれの血球の大まかな分化過程は以下の通りです。

赤血球の分化

造血幹細胞→前駆細胞→骨髄芽球→前赤芽球→好塩基性赤芽球→多染性赤芽球→赤血球

血小板の分化

造血幹細胞→前駆細胞→骨髄芽球→前巨核球→巨核球→血小板

白血球の分化

(好中球)

造血幹細胞→前駆細胞→骨髄芽球→前骨髄球→後骨髄球→桿状核球→分葉核球→好中球

(好酸球・好塩基球)

造血幹細胞→前駆細胞→骨髄芽球→好酸球・好塩基球

(単球)

造血幹細胞→前駆細胞→骨髄芽球→単芽球→単球

(リンパ球)

造血幹細胞→リンパ芽球→リンパ球

細かくはさらに様々な形態をとった細胞が見られますが、造血幹細胞は、増殖と分化をくり返し、各血球をバランスよく血液へと送り出していきます。

白血病では、これらの分化や増殖のどこかで異常がおき、本来の分化や増殖のバランスを無視した細胞が勝手に無限の増殖を始めてしまいます。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

監修医師紹介

山口 博樹

日本医科大学血液内科 大学院教授/上野御徒町こころみクリニック顧問

日本内科学会/日本血液学会(評議員)/日本造血・免疫細胞療法学会(評議員)

総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医/血液専門医/血液指導医/がん治療認定医/日本造血・免疫細胞療法学会認定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2025/03/dr_watanabe_s.png)

執筆医師紹介

渡邊 直紀

順天堂大学医学部内科学血液学講座 准教授

日本内科学会/日本血液学会

日本内科学会認定内科医・指導医/日本血液学会認定血液専門医・指導医/日本がん治療認定医機構 がん治療認定医/ICLSインストラクター/日本内科学会総合内科専門医/JMECCインストラクター

関連記事

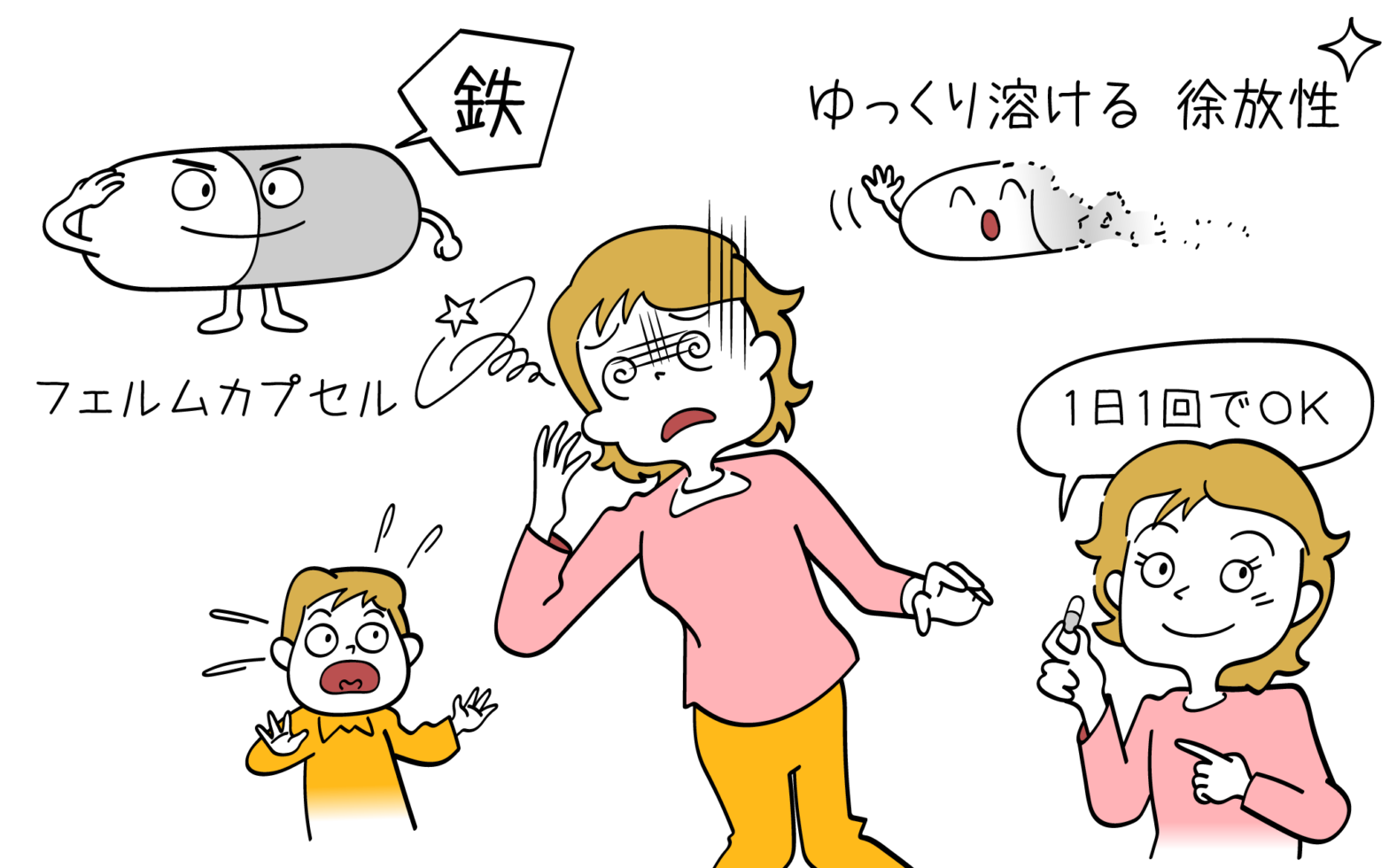

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

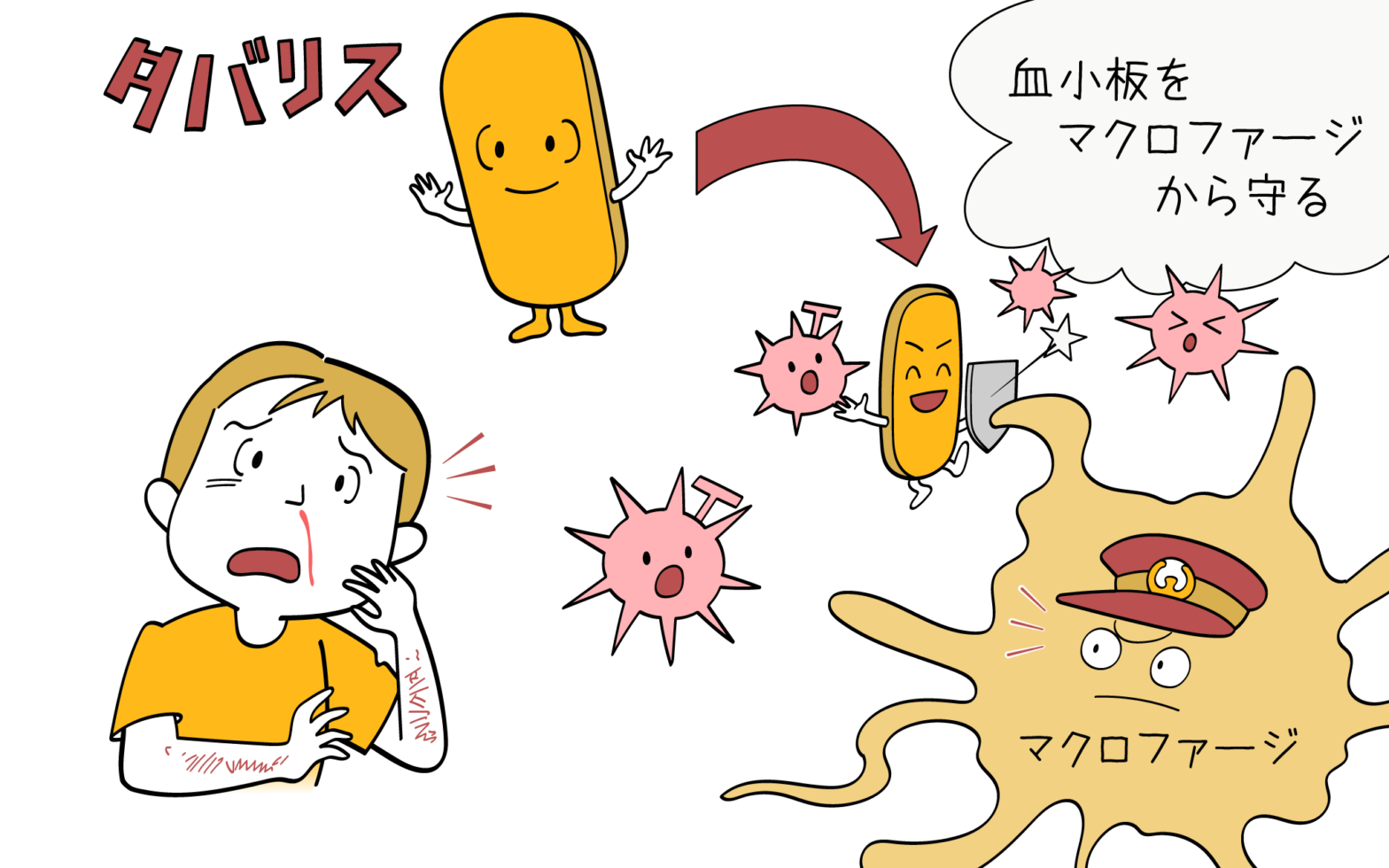

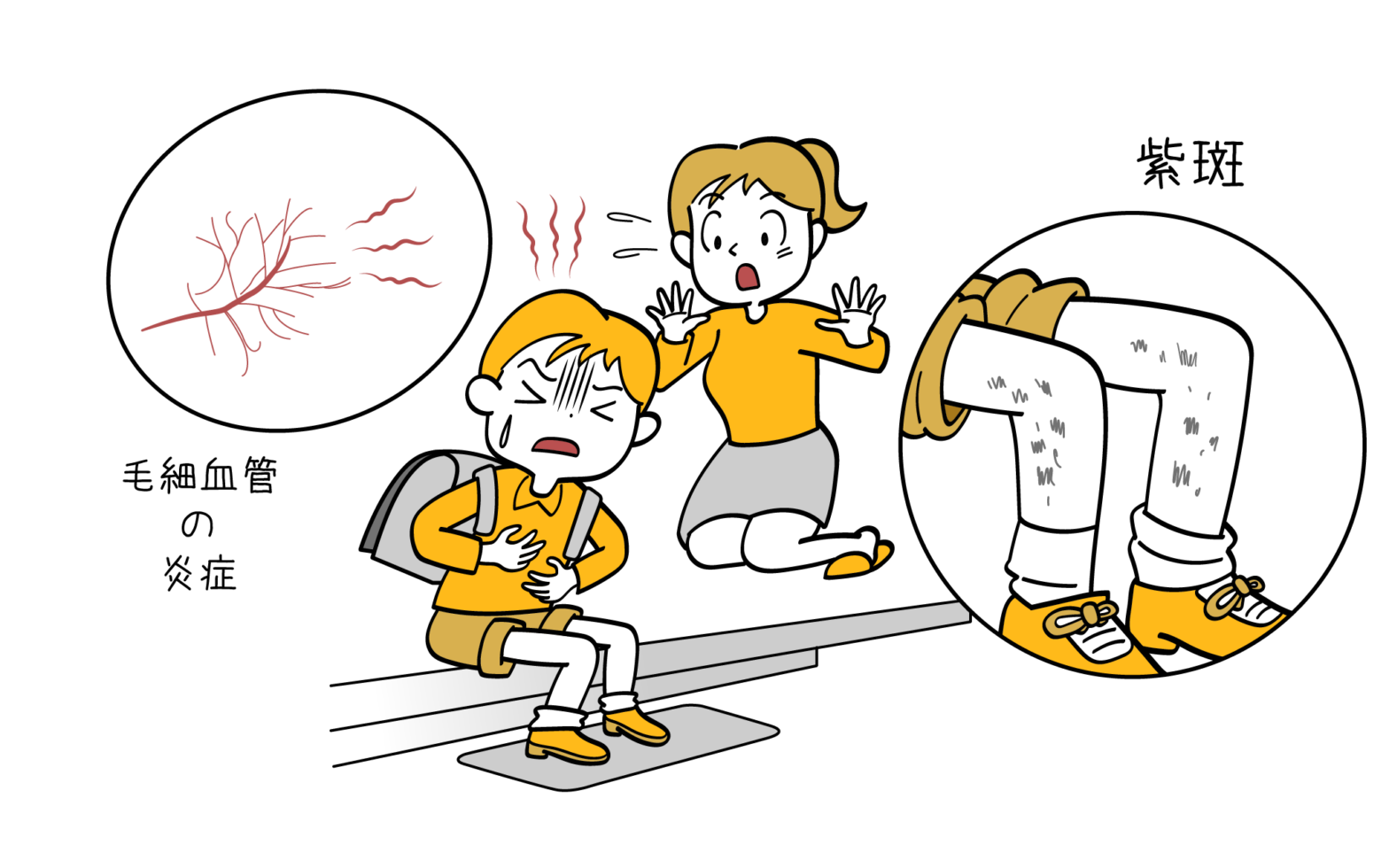

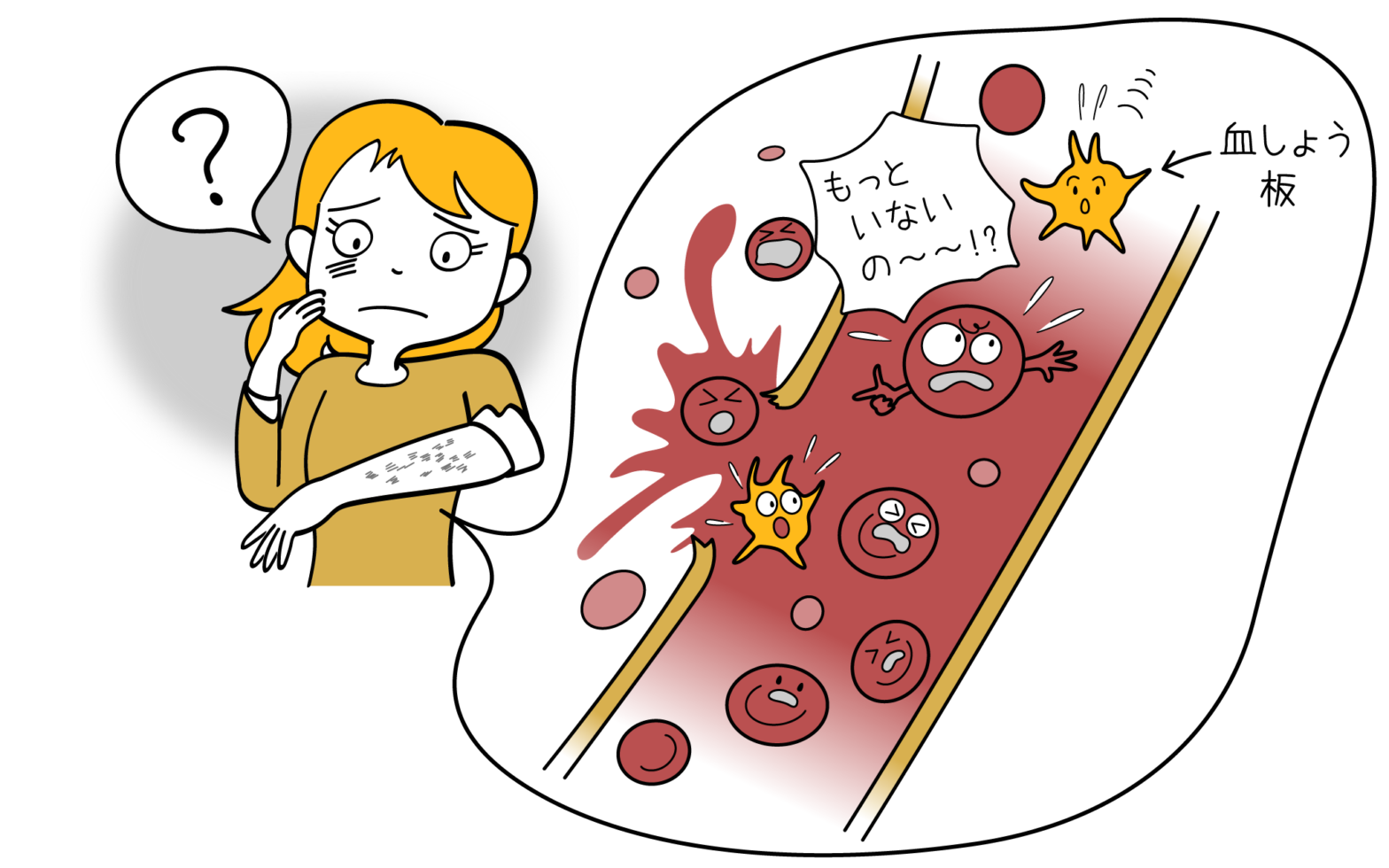

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: