急性リンパ性白血病 (ALL) /リンパ芽球性リンパ腫 (LBL)

急性リンパ性白血病 (ALL) /リンパ芽球性リンパ腫 (LBL) は、リンパ球へ成熟(分化)する造血幹細胞の分化能力が失われ、未熟なままの『芽球』が無限に増殖し、正常な血球が造れなくなっていく白血病です。

リンパ球は白血球の1つで、リンパ系の組織(脾臓やリンパ節など)に数多く存在します。リンパ球にはさらにB細胞系とT細胞系という系列があり、どちらの系列で異常が起きたかで病態が異なります。

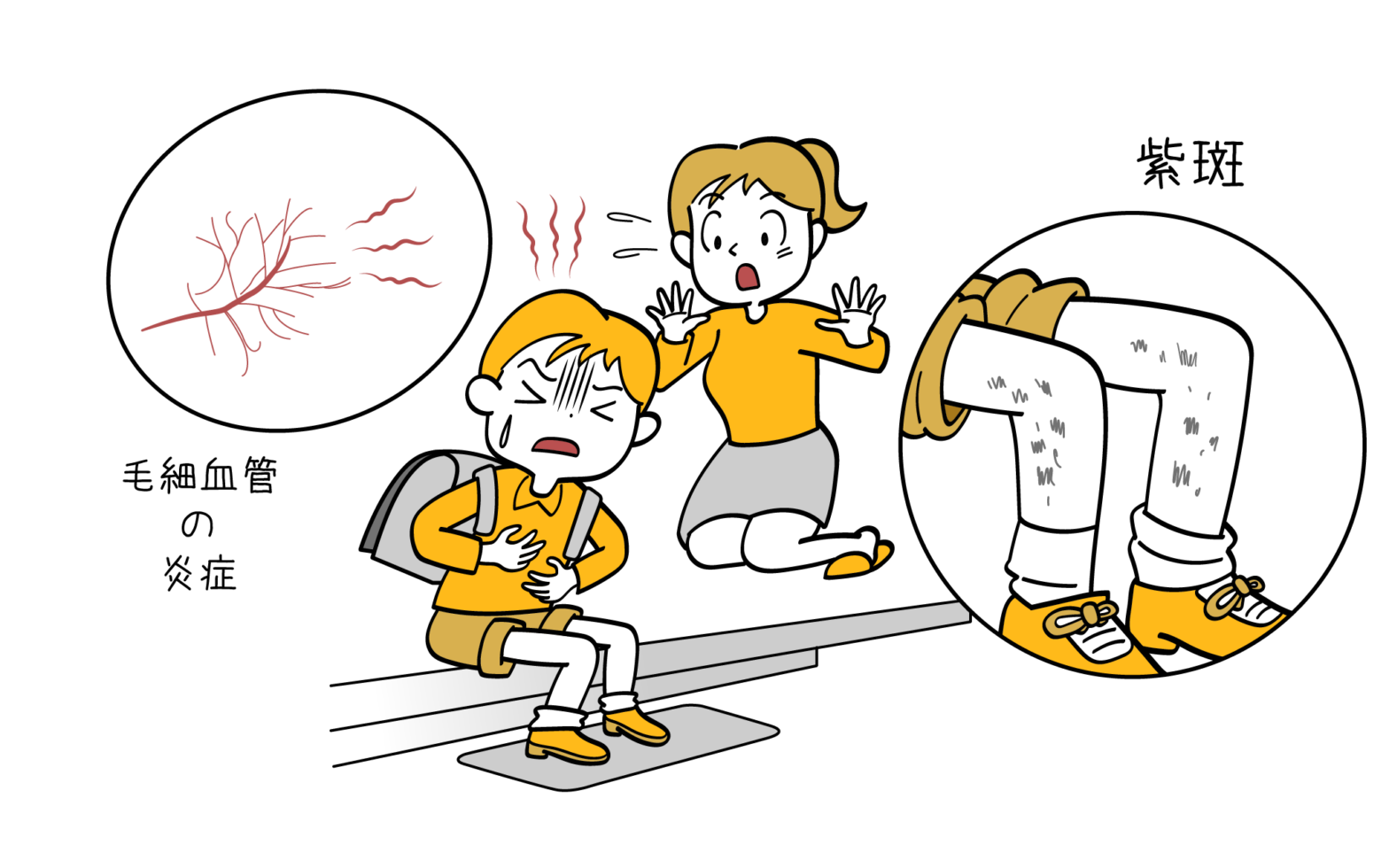

主な症状は急性骨髄性白血病と同じで、貧血・感染・出血傾向がみられますが、中枢神経(脳・脊髄)に白血病細胞が広がることにより頭痛・吐き気が起こり、その他リンパ節の腫れなどが確認されることがあります。

リンパ系白血病細胞の増殖は骨髄とリンパ組織の両方でおこり得ますが、骨髄内での増殖が主のときは『急性リンパ性白血病 (ALL)』、リンパ組織内での増殖が主のときは『リンパ芽球性リンパ腫 (LBL)』と区別されます。

急性リンパ性白血病は、6歳以下の小児に多いのが特徴です。成人の1年間の発症率は約10万人に1人程度です。

一方リンパ芽球性リンパ腫はどの年代でも発症の可能性がありますが、青年期の男性に多いのが特徴です。

小児の急性リンパ性白血病は治療成績が良好ですが、成人の場合は治療成績が大きく劣るのが現状です。

急性リンパ性白血病 (ALL) /リンパ芽球性リンパ腫 (LBL) の症状

急性リンパ性白血病 (ALL) は病状の進行が速いため、症状は急に出現してくる傾向があります。

主な症状は、

- 白血病細胞の増殖で正常な成熟血球が失われていくための症状(貧血・感染・出血)

- 増殖した白血病細胞が全身へ広がることでの合併症(臓器機能の低下)

に分けられます。

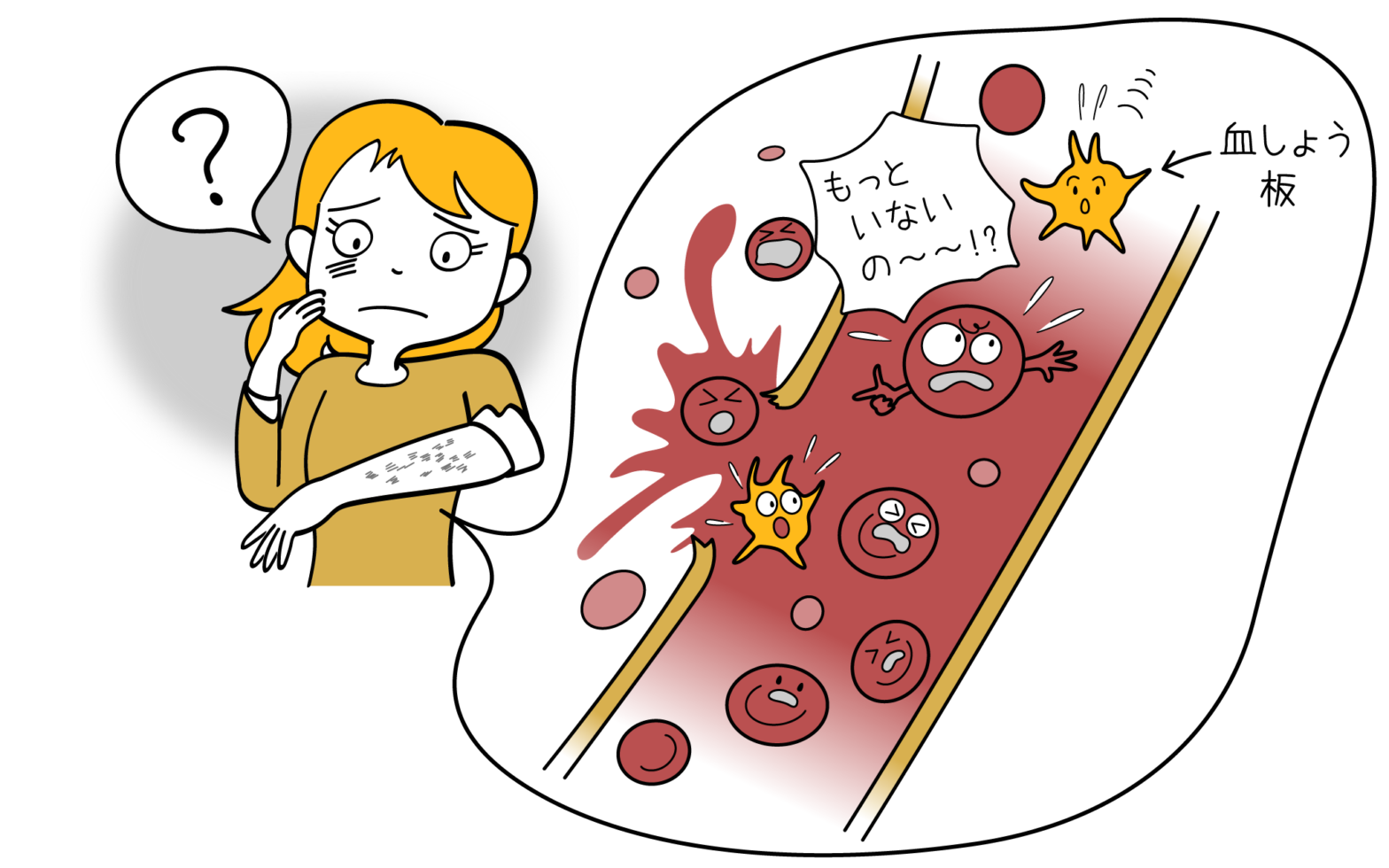

この病気では、白血病細胞の無限増殖で骨髄内が占められ、正常な血球が造れなくなっていきます。そのため、

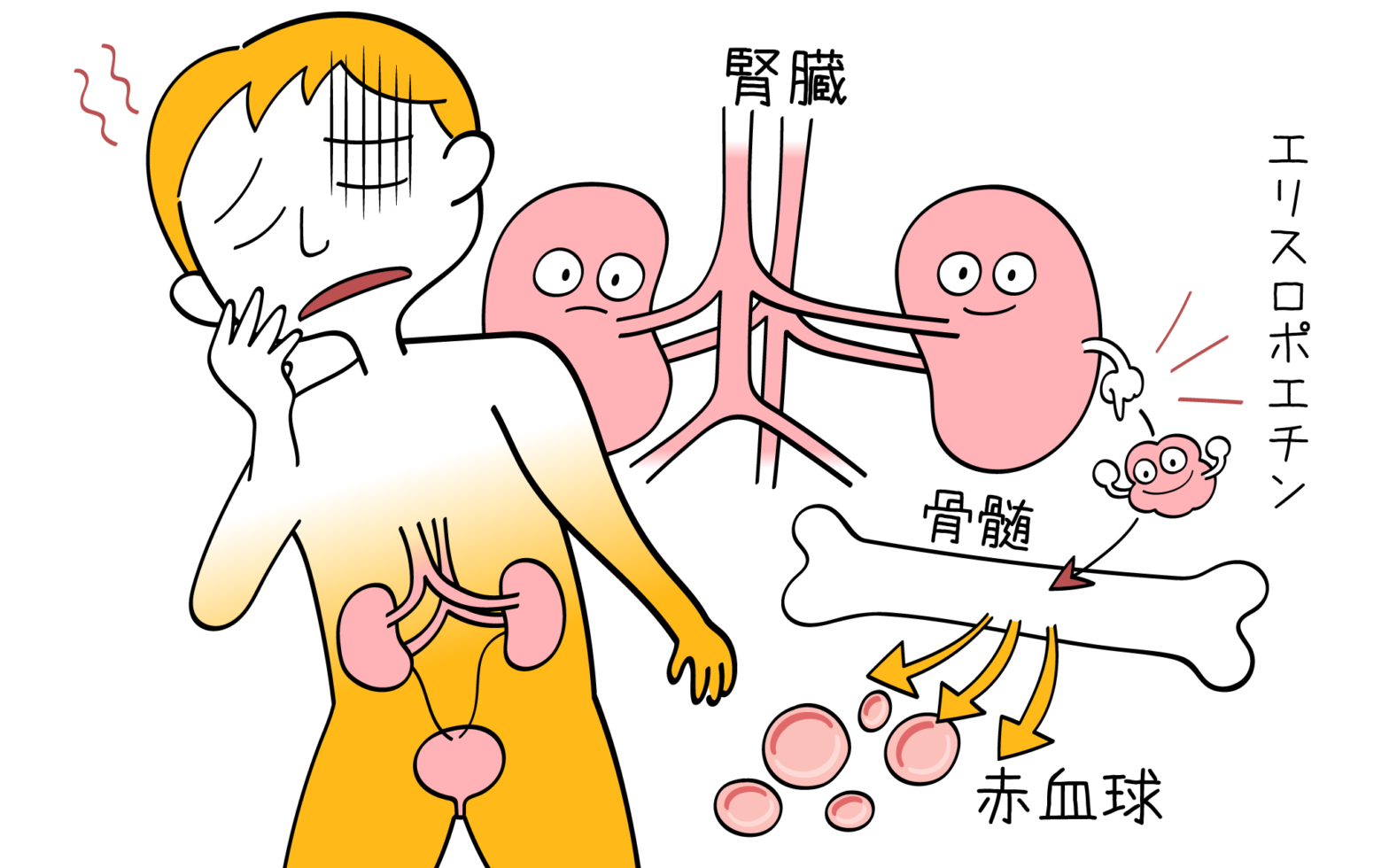

- 赤血球の不足による貧血(息切れ、動悸、倦怠感、めまいなど)

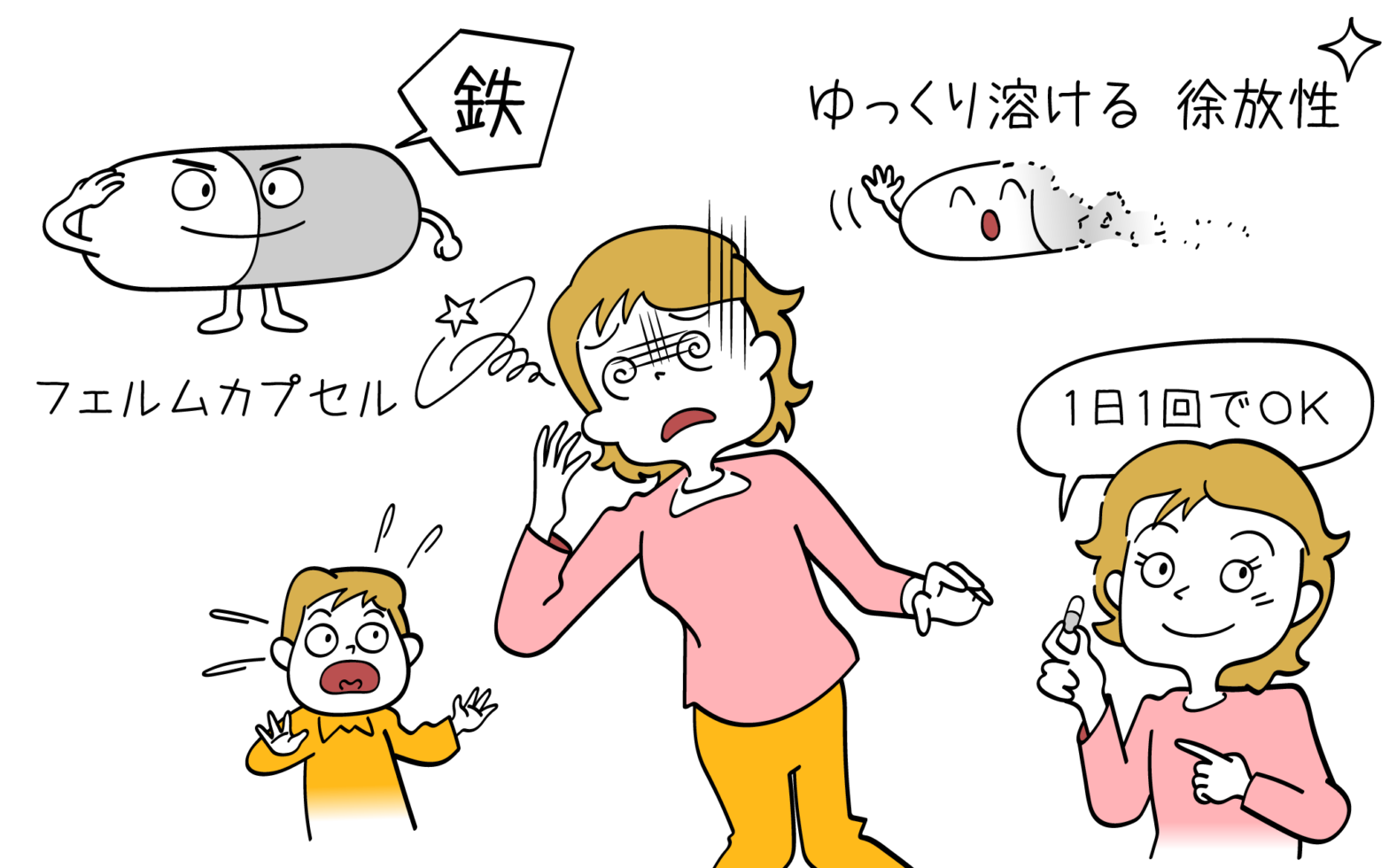

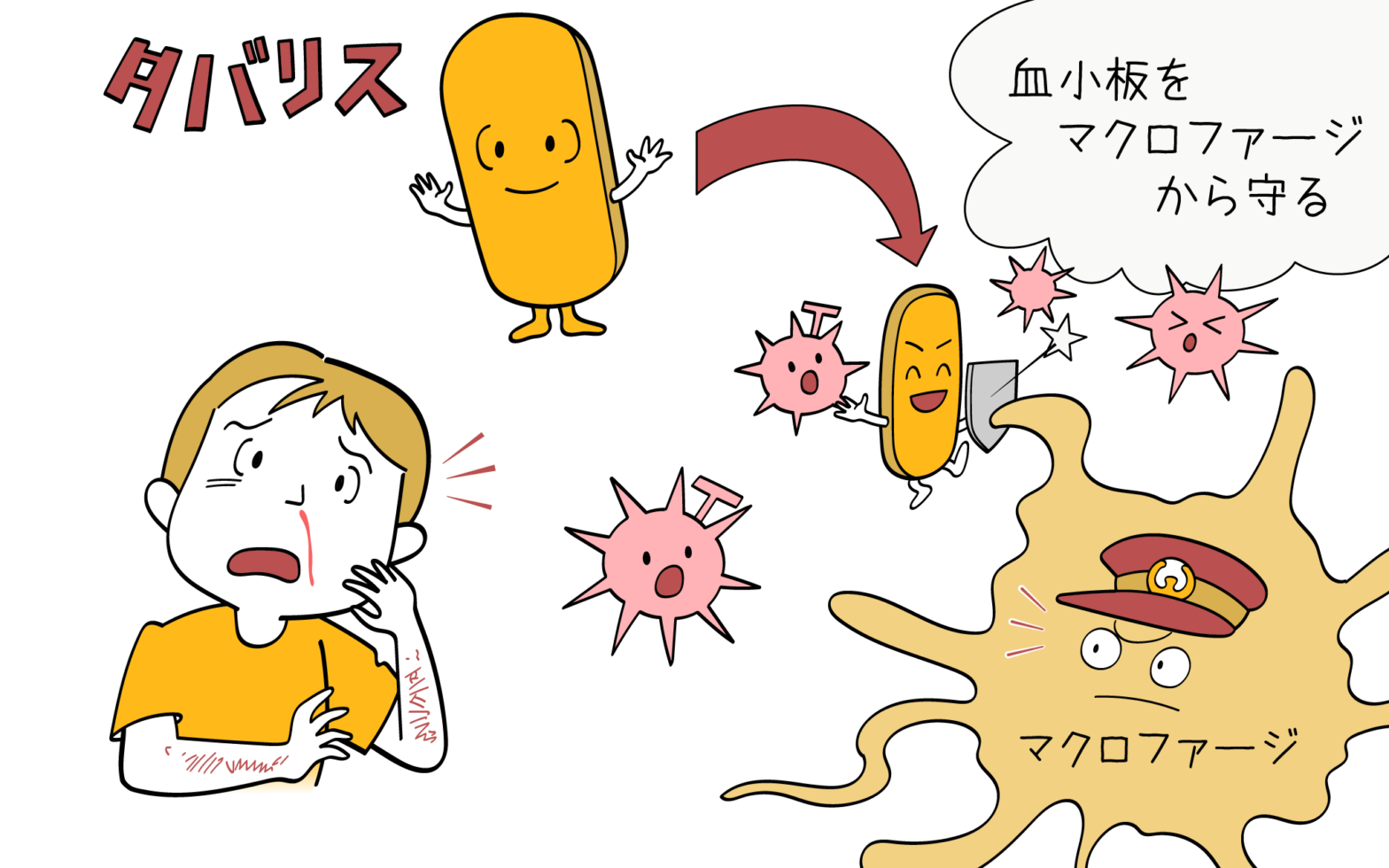

- 血小板の不足による出血傾向(鼻血や歯肉出血が増える、アザが増えるなど)

- 白血球の不足による感染症状(すぐ風邪のような症状が出て重症化する、高熱が下がらないなど)

が出現します。

さらに、白血病細胞が全身へ広がり様々な合併症をおこすことがありますが、とくに特徴的なのが中枢神経(脳や脊髄)への影響です。

などがみられます。

また、リンパ芽球性リンパ腫のうちB細胞系では、

- 首などのリンパ節の腫れ

- 肝臓・脾臓(ひぞう)の腫れ

が特徴的にみられることがあります。

T細胞系では、

- 胸の中央部(縦隔:じゅうかく)に腫れやしこりが増大する

- 胸に水がたまる

という症状が特徴的です。

急性リンパ性白血病 (ALL) /リンパ芽球性リンパ腫 (LBL) の診断基準

- 骨髄内の『芽球』(白血病細胞)の数が20%以上(メイ・ギムザ染色)

- そのうちミエロペルオキシダーゼ染色という方法で陽性となる芽球が3%未満(リンパ芽球かどうかを見極める)

- 白血病細胞のうち25%以上が骨髄内にあれば、急性リンパ性白血病 (ALL)

- 骨髄内が25%未満であれば、リンパ芽球性リンパ腫 (LBL)

芽球の割合が20%未満の場合は通常、骨髄異形成症候群 (MDS) と診断され、20%以上であれば「急性白血病」と診断されます。

MPO染色によって白血病細胞の特徴を調べ、3%未満であれば「リンパ性」の可能性があります。

骨髄に多いかどうかで、「白血病」か「リンパ腫」かを分類します。

急性リンパ性白血病 (ALL) /リンパ芽球性リンパ腫 (LBL) の検査

病気を確定診断するためには、様々な検査を行います。

とくに重要なのは血液検査、骨髄検査で、病態の分類や治療法の選択のためには染色体検査・遺伝子検査・細胞表面マーカー検査が必要です。

また、急性リンパ性白血病では、白血病細胞が中枢神経(脳)に侵入し神経症状をおこすことがあるため、髄液検査(腰椎穿刺)を行い、病気の広がりを調べます。

血液検査

白血球の数は異常に多いこともあれば減少していることもありますが、正常時はみられない未熟な芽球(白血病細胞)が確認されます。赤血球や血小板は減少しているのが通常です。

骨髄検査

白血病の根本は骨髄内にある(白血病幹細胞)ため、骨髄検査は必須です。

骨髄は全身の骨の内部に存在しますが、成人の造血が行われるのは主に腸骨(腰の骨)か胸骨(胸の中央の骨)なので、どちらかの骨髄液や組織を1部取り出し詳しく調べます(最近は腸骨から調べることがほとんどです)。

骨髄検査には骨髄穿刺と骨髄生検があります。

採取した骨髄液や骨髄組織は、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面マーカー検査(血液細胞の表面に現れた抗原を解析する)に用います。これらの解析は、白血病の正確な診断と治療効果の確認のためにも重要です。

染色体検査

骨髄穿刺で得た骨髄液を用い、フィラデルフィア染色体の有無を確認します。急性リンパ性白血病ではその有無によって病気の見通しが異なるため、確認が欠かせません。

遺伝子検査

骨髄液からは遺伝子検査も行います。RT-PCR法を使うと、BCR-ABL融合遺伝子をはじめとした急性リンパ性白血病や急性骨髄性白血病に特徴的な遺伝子変異を微量でも検出することができ、より詳細な検査が可能です。

胸部X線検査

T細胞系リンパ腫に特徴的な縦隔(胸の中央)の腫瘍や全身のリンパ節の有無などを確認します。

超音波検査・CT検査

脾臓や肝臓の腫れや、他臓器への合併症や白血病細胞の侵入の疑いなどを調べます。

髄液検査

中枢神経(脳や脊髄)に病気が広がっていないかを調べるために行います。急性リンパ性白血病では髄膜浸潤しやすいので、特に症状がなくても行うべきとされています。

背中から細い針や管を挿し入れ、脳や脊髄の周囲を守る髄液を一部抽出し、その中に白血病細胞が含まれているかどうかを検査します。

急性リンパ性白血病(ALL)/リンパ芽球性リンパ腫(LBL)の分類

これらの病気は、異常がおきている系列によってB細胞系とT細胞系に分けられます。

B細胞系の方が多くみられ、約80~85%を占めています。リンパ芽球性リンパ腫全体ではT細胞系の方が多いのが特徴で、85~90%がT細胞系です。

こちらは細胞表面抗原検査(モノクローナル抗体検査)を行うことで、白血病細胞の特徴を判別することができます。

- Bリンパ球:CD10・CD19・CD20

- Tリンパ球:CD2・CD3・CD5・CD7

- 顆粒球:CD13・CD33

- 単球:CD14

- 巨核球:CD41・CD61

- 幹細胞:CD34

遺伝子異常による分類へ

従来の白血病分類では、芽球(未熟な白血病細胞)の特性と顕微鏡での特徴をもとにFAB分類がされてきました。

最近では、特定の遺伝子異常の有無によるWHO分類が主流となってきています。白血病はなんらかの遺伝子異常があり、その特徴により治療方法や予後が変わってくるためです。

原因遺伝子が分からない場合は、芽球の顕微鏡での形態から分類されます。

原因遺伝子の中でも特に重要なのが、

となり、第9染色体のABL遺伝子と第22染色体のBCR遺伝子が結合し、融合したBCR-ABL遺伝子が形成される異常です。

- 急性リンパ性白血病全体の約25%を占める

- 分子標的薬(チロシンキナーゼ阻害薬)の効果が期待できる

といった特徴があります。

急性リンパ性白血病 (ALL) /リンパ芽球性リンパ腫 (LBL) の治療

急性リンパ性白血病と診断されたら、早急に入院治療が必要です。

急性リンパ性白血病 (ALL) とリンパ芽球性リンパ腫 (LBL) は、基本的な治療方針は同じで、多種の抗がん剤や他の薬剤を併用した化学療法が中心です。

抗がん剤の種類や強さは、フィラデルフィア染色体の有無・T細胞かB細胞か・年齢・全身状態などによって異なります。

スタンダードな治療

①寛解導入療法(抗がん剤の点滴投与)

診断された初期は、入院して抗がん剤を中心に複数の薬剤を点滴投与して、白血病細胞をできるだけ消失させる治療を行います。

薬剤の選択は、フィラデルフィア染色体の有無・年齢・全身状態によって異なります。期間は通常約4週間です。

使用薬剤の基本は、

- VCR:ビンクリスチン(商品名:オンコビン)

- DNR:ダウノルビシン(商品名:ダウノマイシン)

- CPM:シクロホスファミド(商品名:エンドキサン)

- L-ASP:L-アスパラギナーゼ(商品名:ロイナーゼ)

- PSL:プレドニゾロン

などを併用します。

30歳前後までの若年者の場合は、小児に使用する抗がん剤の組み合わせで一部の薬剤を増量します。

フィラデルフィア染色体がある場合は、基本の組み合わせに、イマチニブやダサチニブ、ポナチニブという分子標的薬(チロシンキナーゼ阻害薬)を併用します。

第一世代のイマチニブで9割の方が寛解し、現在は第二世代の薬も発売され、それらの薬に耐性(効果なし)ができてしまった場合の第三世代の薬も発売されています。

- ①イマチニブ(商品名:グリベック)

- ②ニロチニブ(商品名:タシグナ)

- ②ダサチニブ(商品名:スプリセル)

- ②ボスチニブ(商品名:ボシュリフ)

- ③ポナチニブ(商品名:アイクルシグ)

『チロシンキナーゼ阻害薬』を詳しく知りたい方へ(慢性骨髄性白血病の症状・診断・治療)

②地固め療法(抗がん剤の点滴投与)

寛解導入療法によって寛解が得られた場合も、体内の白血病細胞はまだ残っています。

寛解導入療法のあとは、さらに白血病細胞を減らすための治療(地固め療法)を行います。通常使用されるのは寛解導入療法と同じ薬剤に、

- AraC:シタラビン(商品名:キロサイド)

- MTX:メトトレキサート(商品名:メソトレキセート)

といった、他の抗がん剤も組み合わせます。

入院期間は通常数か月で、中枢神経系への白血病細胞の広がりを予防するため、背中から髄液中に抗がん剤を注入する髄腔内注射を併用するのが一般的です。

③維持療法(抗がん剤の内服)

維持療法は、寛解導入療法や地固め療法で減少した白血病細胞を、さらに根絶させるための治療です。

基本的には、飲み薬と点滴の抗がん剤を使い、外来診療で行っていきます。

治療期間は患者さんによって異なりますが、約1~2年の間治療を継続します。その後検査で完全寛解が維持されていれば、治癒とみなして治療は終了し、経過観察になります。

全身状態や年齢、病態などからスタンダードな治療が難しい場合、もしくはスタンダードな治療が無効である場合は、薬剤の調整を行い可能な範囲で化学療法を行い、造血幹細胞移植が検討されます。

造血幹細胞移植は、健全なドナーや臍帯血バンクから得た造血幹細胞を、大量の抗がん剤や全身の放射線治療の後に投与し、骨髄の機能を回復させる治療法ですが、体への負担やドナーの有無など様々な要素から慎重に検討されます。

積極的な治療がかえって負担となる場合には、低用量の薬などを使って病気の進行や症状をできるだけ抑え、患者さんの生活の質を重視した治療が中心になります。

放射線治療

主にリンパ芽球性リンパ腫のうち、T細胞系の治療で併用されることがあります。

リンパ芽球性リンパ腫のT細胞系では、胸の中央の縦隔部に大きな腫瘍のかたまり(腫瘤)ができることが多いため、その部分の再発予防を目的として行うことがあります。

しかし、縦隔部への放射線照射は、二次性がんや心臓への影響が出る可能性があるため、実際に行うかどうかは患者さんの状態に応じて慎重に検討します。

一般的には、とくに大きな腫瘤があった場合や、化学療法での反応が遅い場合、治療後に腫瘤が残ってしまった場合などに検討します。

また、急性リンパ性白血病では、とくに病気が広がりやすい中枢神経系(脳と脊髄)への治療として放射線照射を行う場合がありますが、放射線治療をした後、時間の経過とともに脳の機能が低下する可能性もあるため、適応は慎重に検討されます。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2025/03/dr_watanabe_s.png)