急性骨髄性白血病の病型分類

一般的にがんは進行や転移の状態によって病期(ステージ)という分類が行われます。

急性骨髄性白血病は発症時に白血病細胞が血液を介して全身に広がっている状態のため、病期という分類が当てはまりません。その代わりに『病型分類』という分類を用います。

急性骨髄性白血病の国際的な病型分類としては、FAB分類とWHO分類の2種類があります。

FAB分類

どの系列の細胞が白血病細胞化しているかによって、M0~M7の8つの病型に分類しています。1970年代から使用されている伝統的な分類法で、染色を用いた顕微鏡的観察に基づいています。

FAB分類では、

が急性白血病に共通の条件になっています。

芽球とは、造血幹細胞が非常に未熟な段階で、健康な人の骨髄で多くみられることはありません。骨髄内の芽球が30%以上になっていれば他の成熟細胞が減少し、急性白血病の状態とみることができるのです。

WHO分類

近年重視されている2000年代に提唱された新しい病型分類で、分子遺伝学的な観点に基づき、大きく7つのカテゴリーに分類されています。現在は、こちらの分類が重視されることが多くなっています。

FAB分類以降白血病の研究が進み、急性骨髄性白血病は染色体異常・遺伝子変異の種類によって症状や治療反応が異なることがわかり、それによる分類を行うことで、より適切な治療や予後予想をしようという試みでつくられています。

WHO分類では、

と定義されていて、現在は20%をラインとすることが一般的となっています。

『急性骨髄性白血病の分類』を詳しく知りたい方へ

急性骨髄性白血病の治療

急性骨髄性白血病は、治療による寛解の可能性がある白血病です。

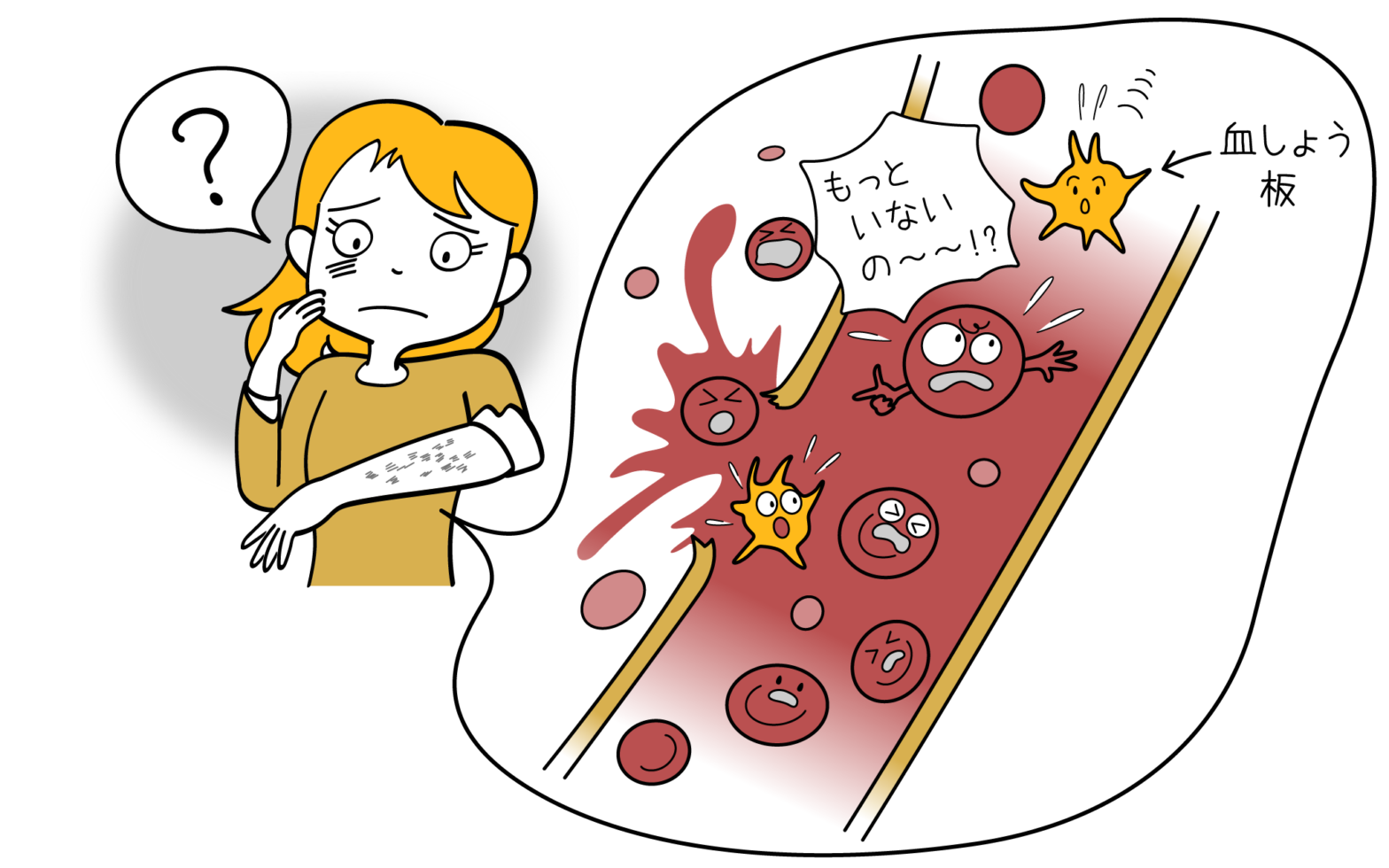

寛解は完治とは異なりますが、白血病細胞が精密な検査でも確認されなくなり、血液機能や全身状態が回復して通常の生活を続けていける状態です。

その状態が5年続くと、再発の可能性は低く安定するとされています。

AML治療戦略の概要

治療の効果がどこまで得られるかは、遺伝子異常などの病態、年齢、全身状態、合併症の有無などで異なり、治療法の選択は患者さんの希望もふまえながら慎重に行われます。

強力な治療をするとかえってダメージが大きくなると考えられる場合には、白血病細胞の増殖や症状をできる限り抑えながら、患者さんの生活の質を重視した治療や緩和ケアを中心に行っていきます。

治療の中心は抗がん剤による化学療法ですが、それだけでは不十分なときには造血幹細胞移植が検討されることもあります。

また、特徴的な構造や遺伝子変異があるときは、抗がん剤以外の薬も併用されます。

とくに、『急性前骨髄球性白血病』にはビタミンA誘導体であるオールトランス型レチノイン酸(ATRA)トレチノイン(商品名:ベサノイド)が特効薬で、抗がん剤を合わせて投与する分化誘導療法を行います。

この薬は、分化能の失われた白血病細胞の分化を誘導することができ、この白血病に限っては高い治療効果が期待できます。

一般的な治療の流れ

- 『寛解導入療法』(入院による多種抗がん剤治療)

- 『地固め療法』(入院による抗がん剤治療)

- 『維持療法』(通院による飲み薬の継続)

- 完全寛解が維持されれば治療終了

- 経過観察で定期検査(再発の早期発見)

抗がん剤だけでは不十分な場合

抗がん剤での治療を行い、ある程度の効果は得られるものの、それだけでは不十分なときは、造血幹細胞移植が検討されることがあります。

寛解導入療法(抗がん剤点滴治療)

『寛解』とは、全身に広がった白血病細胞が検査で確認できなくなり、血液機能や症状が回復した状態のことです。

『寛解導入療法』は、完全寛解を目指すファーストステップで、全身に広がった白血病細胞をできる限り減らすことを目標に、入院で多種の抗がん剤を集中的に投与します。

急性骨髄性白血病のスタンダードな抗がん剤治療が適応できるのは、

- 65歳以下

- 腎機能、肝機能、心肺機能などに大きな問題がない

- 深刻な感染症の合併などがない

が基本です。

抗がん剤治療は効果が高い分だけ体に負担もかかり、また、全身状態によっては効果が期待されないこともあるため、抗がん剤治療が有益かどうかを慎重に見極めて選択します。

65歳以上の患者さんの場合も、体力的に抗がん剤の使用が可能で、治療を行うことで予後が良好になると予測されるときには抗がん剤治療を行います。

ただし、その際は状態に応じて体への負担がおだやかな薬剤を選択したり、用量を減らすなどの配慮がされます。

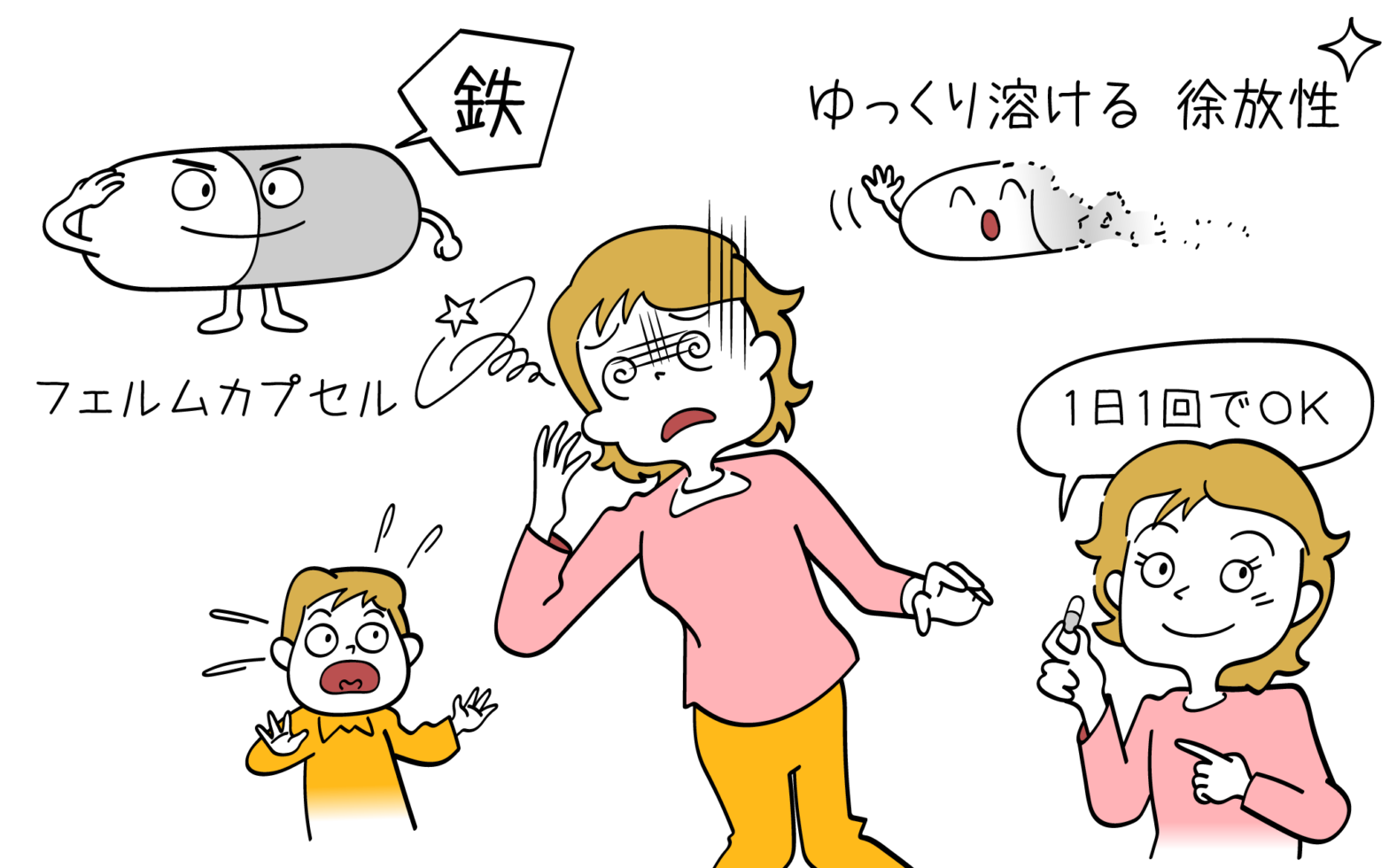

中心になる抗がん剤はシタラビン(商品名:キロサイド)で、アントラサイクリン系のイダルビシン(商品名:イダマイシン)やダウノルビシン(商品名:ダウノマイシン)などの薬剤と組み合わせて使用されるのが標準的な治療です。

通常は、7日間を1サイクルとして行います。

AraC:シタラビン+IDR:イダルビシン

- シタラビン→7日間点滴

- イダルビシン→1~3日目まで点滴

AraC:シタラビン+DNR:ダウノルビシン

- シタラビン→7日間点滴

- ダウノルビシン→1~5日間まで点滴

これらの治療を1サイクル行い、寛解したときは寛解後療法へ移ります。

寛解しないときは再度同じサイクルを行い、それでも寛解が難しいときには救援療法が行われます。

中等量~高用量に増やしたシタラビンや、抗CD33抗体療法などを行っていきます。

抗がん剤の投与方法は通常は点滴ですが、病態によって脊髄や脳に白血病細胞が浸潤することがあり、その場合は点滴では不十分です。

中枢神経に背中から直接細い管を刺して抗がん剤を注入する髄腔内注射を行うことがあります。

地固め療法(入院による抗がん剤投与)

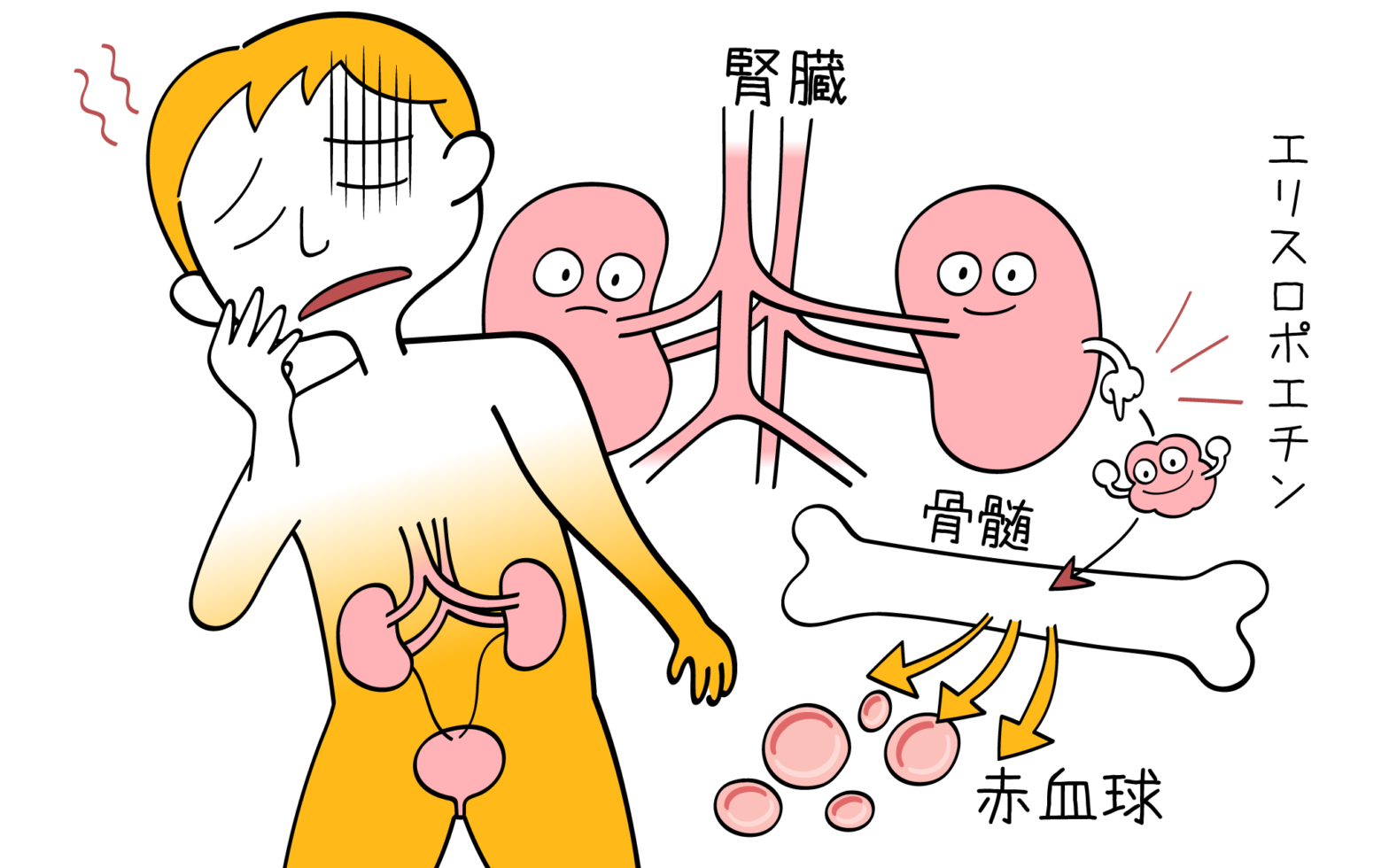

抗がん剤治療で寛解が達成されても、ごく少量の白血病細胞は体内に残っています。そのままだと再発の恐れがあるため、さらに化学療法を追加して白血病細胞の全滅を目指す治療です。

最初に使ったシタラビンを単独で大量に5日間(状態によっては5日のうち3日間)点滴します。その後、染色体検査によって予後について推測し、その後の治療方針が決定されていきます。

この治療の継続で予後が良好になると判断されれば、再度同じコースで行い、高いレベルでの白血病細胞の根絶を目指します。

65歳以上の方の寛解後の治療は標準的な治療が確立されていませんが、状態に応じて選択されていきます。

急性前骨髄球性白血病の治療

急性骨髄性白血病の中でも、『急性前骨髄球性白血病』だけは特徴的な『分化誘導療法』を行います。

この白血病に限ってはビタミンA誘導体であるオールトランス型レチノイン酸(ATRA)が特効薬で、抗がん剤と合わせて投与します。

この薬は、分化能の失われた白血病細胞の分化を誘導することができます。

『急性前骨髄球性白血病』は、この薬が有効とわかる以前は、もっとも治療が難しい白血病とされていました。しかし現在は、薬の効果が得やすく予後良好なタイプの1つとなっています。

寛解導入療法だけでは寛解の維持が難しいため、通常は寛解後療法や、ATRAを中心とした維持療法を行います。

それだけでは効果が不十分なときや、骨髄異形成症候群からの移行で発症した場合、再発してしまった場合などは、造血幹細胞移植が検討されることもあります。

ATRA療法での副作用

この薬に特徴的な副作用は『APL分化症候群』で、発熱、胸の苦しさ、息苦しさ、息切れ、咳、倦怠感などが出現する可能性があります。

副作用の症状が重症になると致命的な合併症ともなるため注意が必要ですが、他の抗がん剤との併用などで合併症のリスクが減少するようにして治療を行います。

その他

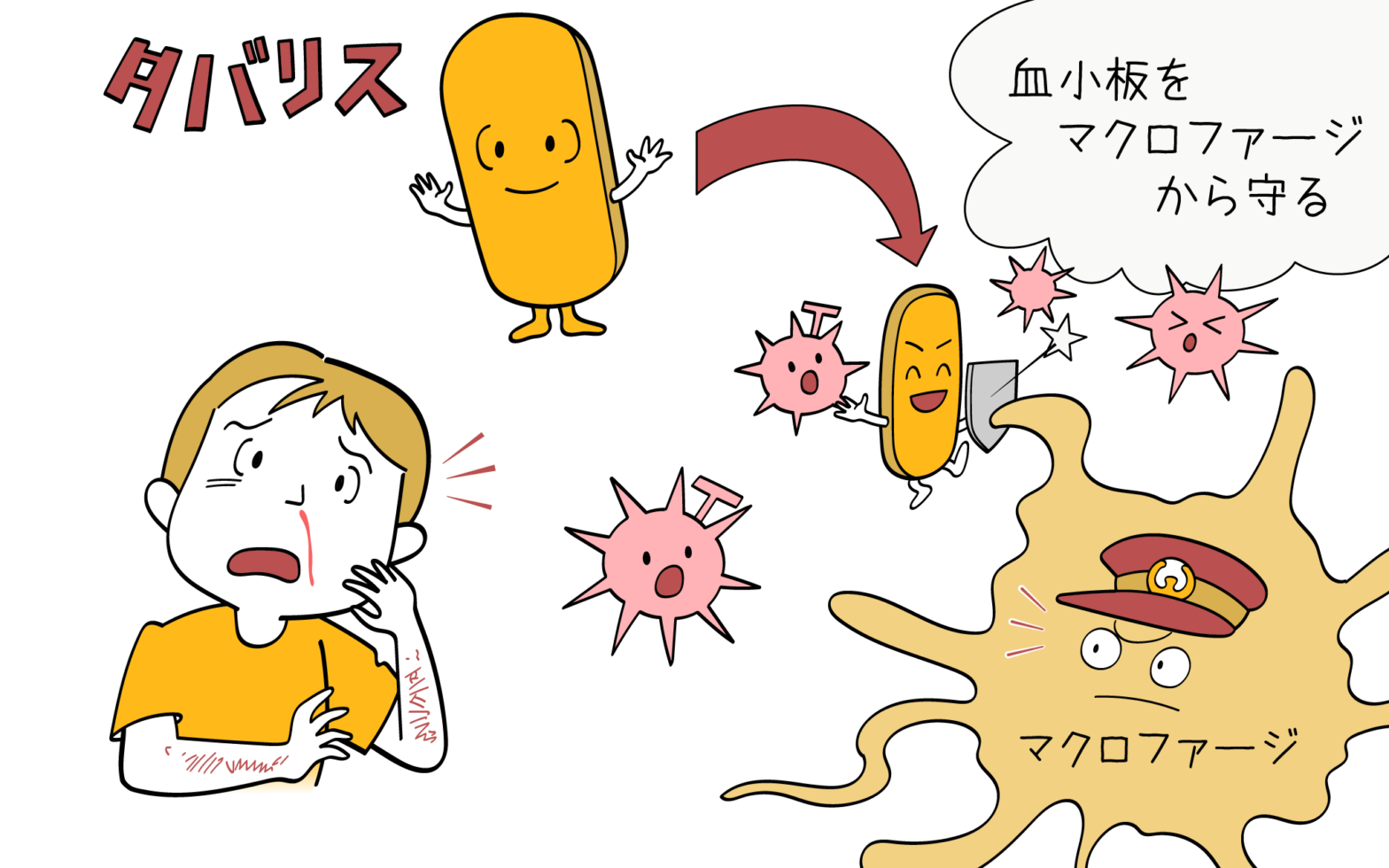

難治性のものと『CD33』と呼ばれる抗原陽性の再発例では、ゲムツズマブオゾガマイシン(商品名:マイロターグ)という分子標的薬を使ったGO療法が行われることがあります。

ゲムツズマブオゾガマイシンは白血病細胞の表面にあるCD33抗原に結合し、細胞を殺すことができます。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2025/03/dr_watanabe_s.png)