【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

歯科からわかることもある!?悪性リンパ腫の口腔症状

血液のがんとは

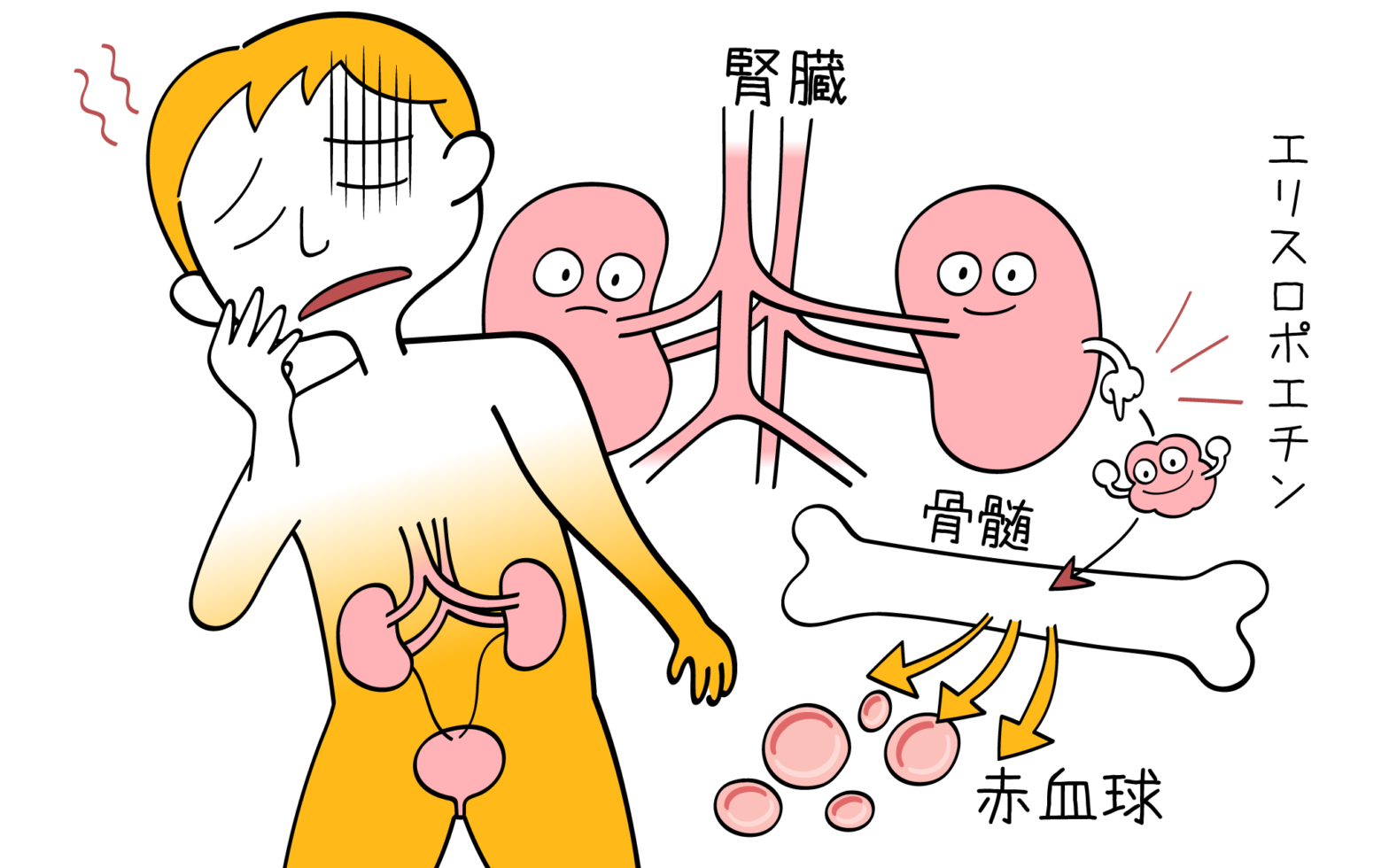

血液のがんは、血液を作る細胞である造血幹細胞が腫瘍化したものです。

血液腫瘍は、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫の3つに分類することができます。

それぞれの腫瘍によってその原因も治療法が異なります。

血液腫瘍の種類によっては分子・遺伝子レベルまで明らかになっているため、診断法や治療法の開発も急速に進んでいるものがあります。

治療法も標準的な化学療法だけではなく、分子標的療法、免疫療法、造血幹細胞の移植など様々な薬剤、治療法が開発されています。

そして、血液腫瘍の中には、寛解を目指せるものも出てきました。

頭頸部領域で発見される悪性リンパ腫について

血液の腫瘍細胞は、血流に乗って全身をめぐります。

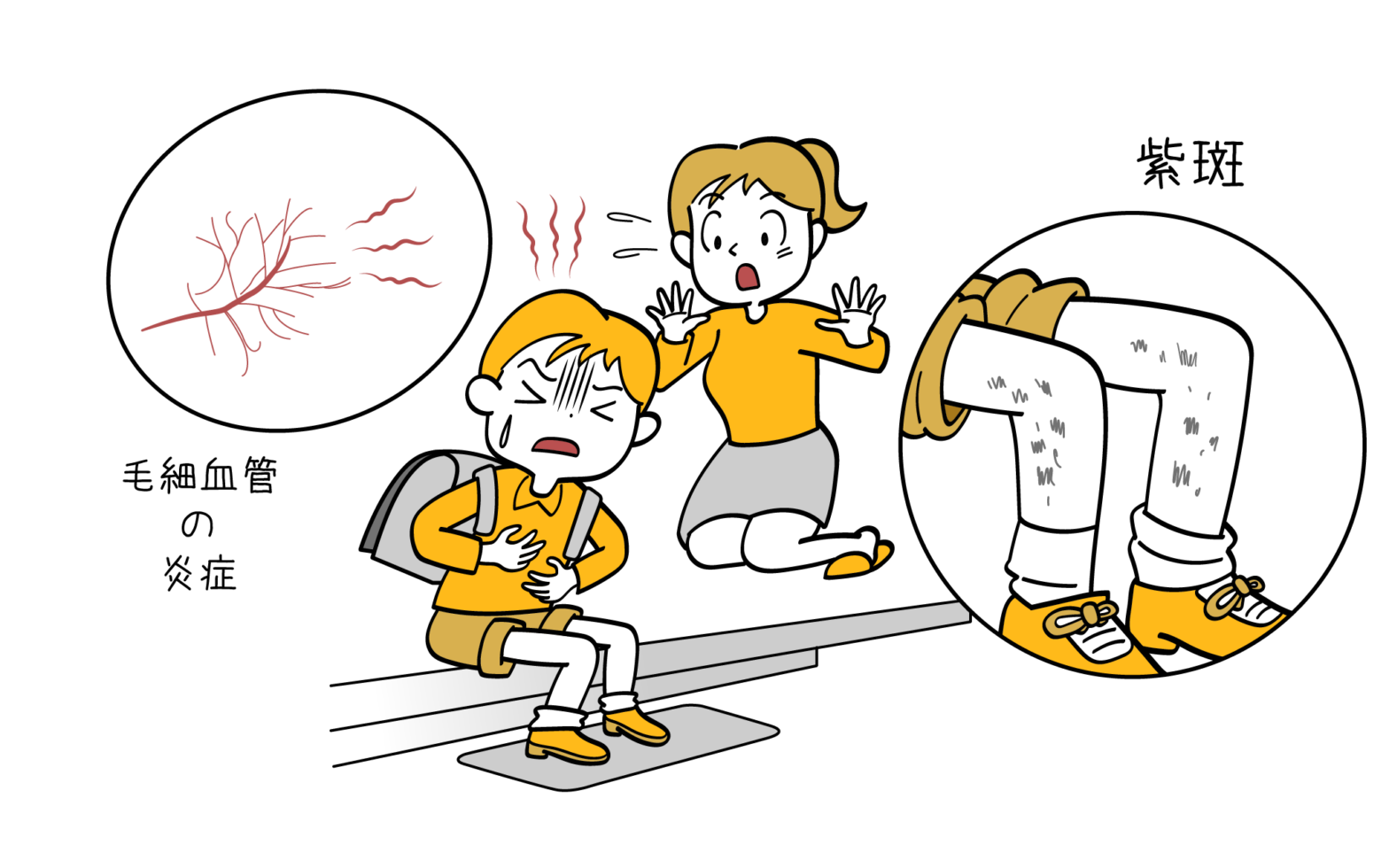

そして毛細血管のような血管の細い所では腫瘍細胞がひっかかり、その場所で細胞分裂してどんどん増殖していきます。

また悪性リンパ腫の場合はリンパ節でひっかかり、そこで増殖することがあります。

お口でも頬粘膜、歯肉にも毛細血管が豊富にあります。

これらに痛みのない塊(腫瘤)ができることがあります。

切除して病理検査に出すと悪性リンパ腫が見つかった、という症例報告は多数あります。

お口は見て確認しやすい部位ですので、早期発見につながる可能性も十分あります。

あご先のしびれは悪性リンパ腫によるものかも

毛細血管でがん細胞がひっかかって増殖することは先ほども述べましたが、同じことがあごの骨の中でも起きることがあります。

特に下あごに多いのですが、あごの骨の中で悪性リンパ腫の細胞がひっかかり、神経を圧迫することがあります。

あごの骨の中には下顎管というパイプがあり、その中には下歯槽神経と下歯槽動脈、下歯槽静脈が走っています。

そして下歯槽神経の末端は、あご先に出ておとがい神経と名前を変え、下唇とあご先(おとがい)の知覚を担当します。

下歯槽神経のエリアで悪性リンパ腫の細胞が毛細血管にひっかかって腫瘤を形成し、神経を圧迫するようになります。

そうなると、それから末端、つまり下唇とあご先にしびれ(知覚障害)を感じるようになります。

これをNumb chin syndromeといいます。

腫瘤はある程度の大きさになると、歯科用パノラマレントゲンで見つかることがあります。

ただし、診断する際にはCTやMRI、血液検査などの結果も合わせて判断します。

あごの下・首のしこりが消えない

お口は空気、水分、食べ物などが体内に入る入り口です。

呼吸、会話、食事をすると、それらと一緒に細菌やウイルスなども入ってきます。

それらをキャッチし、食い止めるのがいわゆる扁桃腺で、舌扁桃、咽頭扁桃、口蓋扁桃などがあります。

ここは免疫を担当するリンパが多数存在します。

そしてリンパの流れを受けるのがリンパ節です。リンパ節は、頬の中やあごの下から頸部にかけて多数存在します。

風邪を引いたり、親知らずが炎症を起こした時などリンパ節が腫れた経験がある方もおられると思います。

細菌感染やウイルス感染によってリンパ節が腫れた場合は、数日から1週間程度で腫れが引きます。

しかし、悪性リンパ腫によってリンパ節が腫れることがあります。

この場合はそう簡単に腫れは引きません。

またリンパ節も1個ではなく複数が腫れることもあります。

このように、リンパ節が腫れた場合、細菌やウイルス感染をまず考えますが、悪性リンパ腫も念頭において血液検査をします。

血液検査の項目でLDH、可溶性IL-2受容体といった項目が高値を示す場合は悪性リンパ腫の可能性が高くなります。

確定診断として、腫れているリンパ節を摘出し、すぐに顕微鏡で見たり、フローサイトメトリーという方法で細胞の種類と割合などを検査することもあります。

これらはリンパ節を摘出してすぐに病理検査にかける必要がありますので、対応できる大きな病院で行う検査になります。

もし、何かお気づきのことがありましたら、内科、もしくは歯科で相談してみてください。

参考文献

- 今泉直美ら,Numb chin syndromeが初発症状であった急性リンパ性白血病の1例. 小児耳鼻咽喉科 2017;38(1)32-36.

- 小田切宏樹ら. 舌に初発症状を呈したprimary cutaneous γδ T-cell lymphomaの1例. 日口外誌 2021;67(6)335-339.

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2023年4月21日

関連記事

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

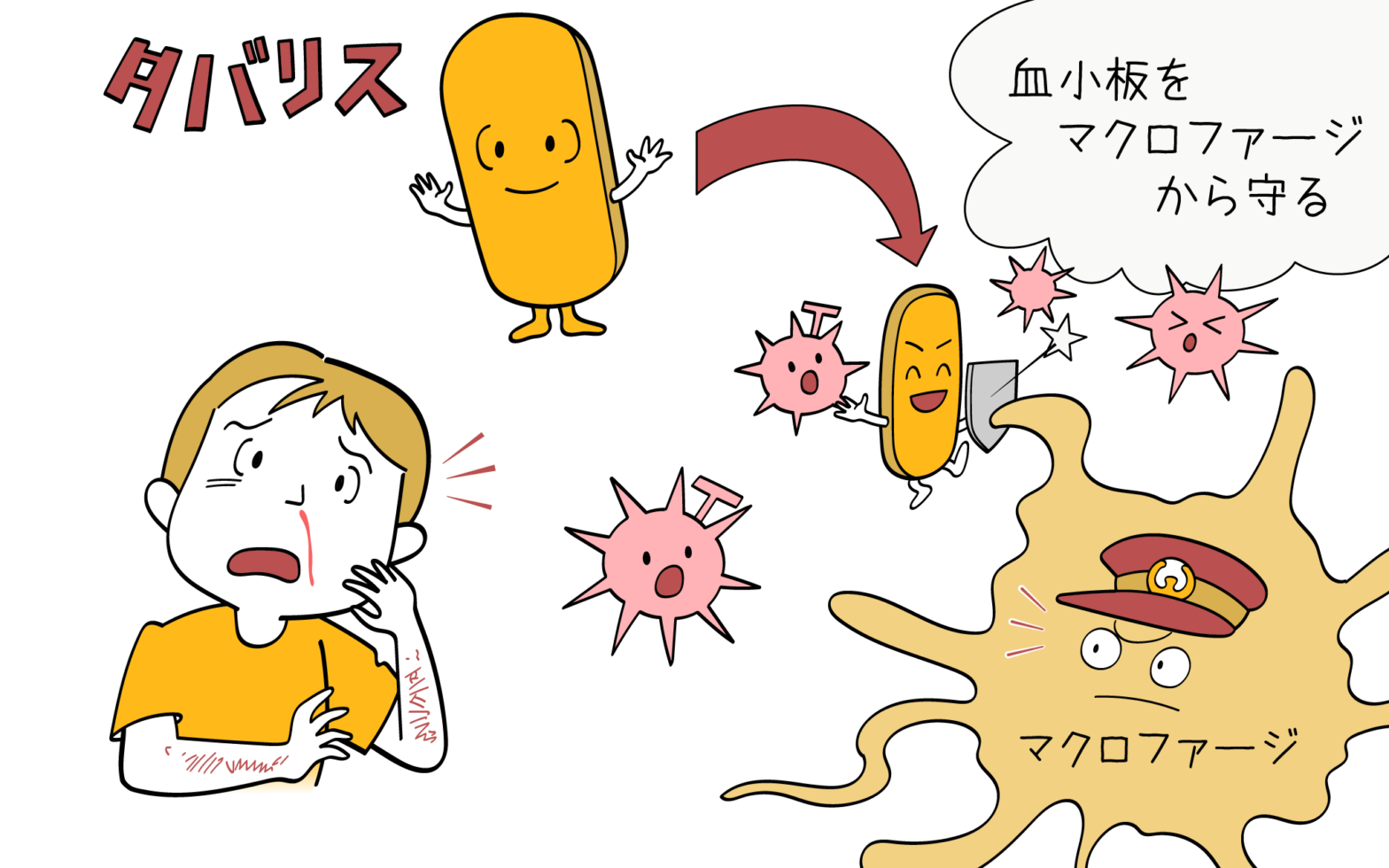

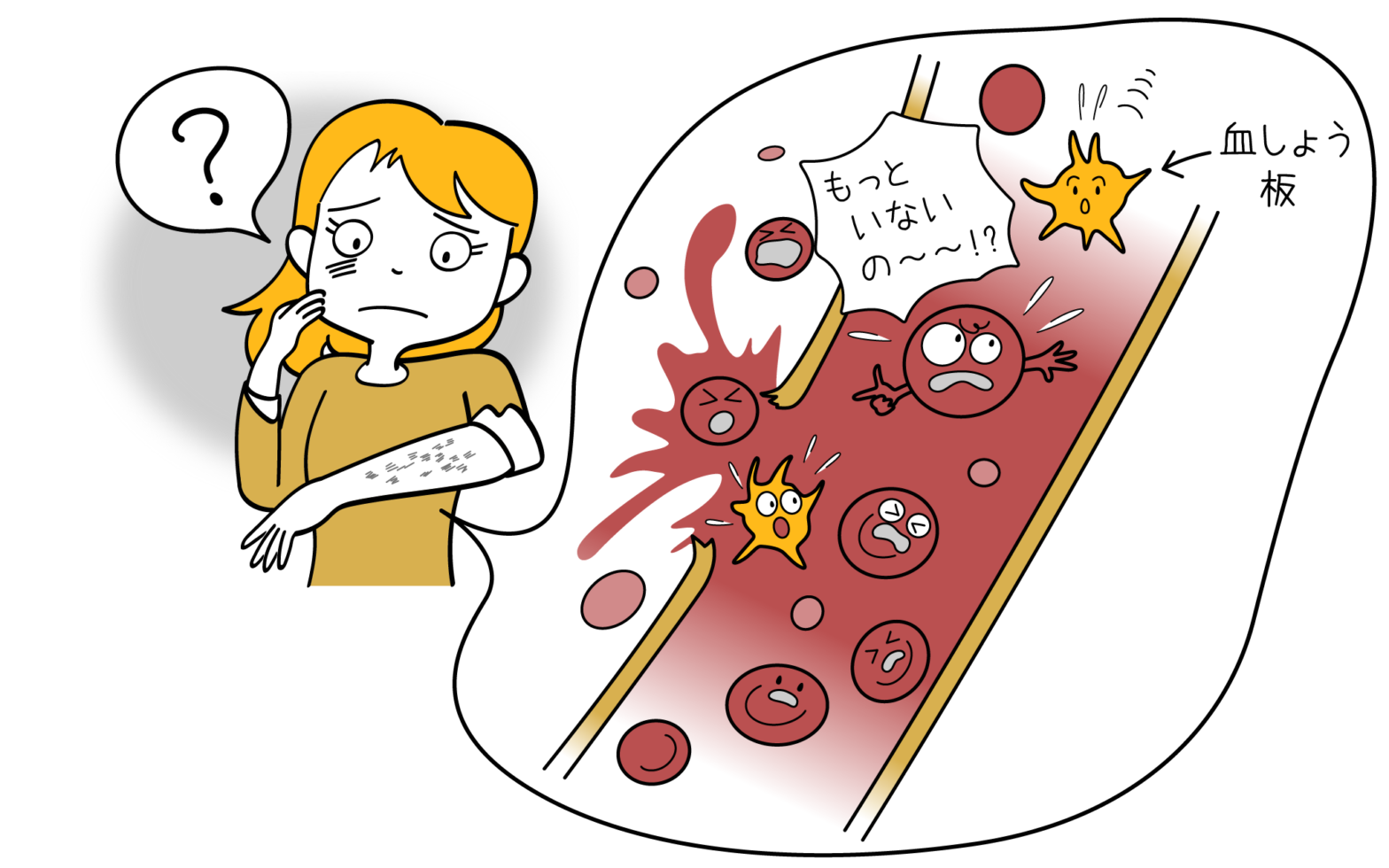

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: