夏の食中毒

6月〜10月の暑い季節は、細菌性食中毒のピーク時期です。

この「食中毒」は、身体に有害な微生物や物質に汚染された食品を食べることで、下痢や嘔吐・腹痛・発熱などの急性胃腸炎を発症します。

外食や給食での集団食中毒を発生するイメージが強いと思いますが、家庭でも多く発生しているので、夏の食品の取り扱いなどには注意が必要です。

食中毒の発生件数

令和3年度の厚生労働省が報告した食中毒患者の数は11,080人で、死亡が確認されたのは2名(サルモネラ菌・植物性自然毒)でした。

しかし、これは保健所に報告された件数です。

軽症で医療機関を受診していないという方も含めると、実際はもっと多くの食中毒が発生していると推測されています。

年度により、発生件数や原因に差がありますが、「細菌」「ウイルス」「寄生虫」が、全体の約9割を占めています。

冬場は主に、ノロウイルスが中心となりますが、食中毒は年間を通して発生するので、衛生管理には気をつけましょう。

夏と冬の食中毒の違い

夏の食中毒は細菌性が多く、冬の食中毒は「ノロウイルス」を始めとしたウイルス性が大半を占め、性質も大きく異なります。

冬場に発生するノロウイルスは「人に移さない配慮と感染対策」、夏場の細菌性食中毒は「細菌を増やさないように衛生管理に気を配る」ことが重要です。

夏の食中毒の原因

夏の暑い日は、高温多湿であることが影響し、細菌が繁殖しやすいです。

食品や調理器具が不衛生になりやすい時期に、アウトドアやレジャーシーズンを迎えるということもあり、夏場に流行のピークを迎えます。

それに加え、暑さによる胃腸の働きや体力低下と、寝苦しさによる寝不足なども食中毒にかかりやすい要因となります。

細菌は常温を好むので、夏場の高温多湿の環境に食材を放置すると、細菌の繁殖の原因になります。

食材以外にも、人の手やペットなどの動物にも付着している可能性があります。

生野菜や魚などは十分に洗い、食べ物に触れる手や調理器具は衛生的に管理しましょう。

夏の胃腸症状には食中毒以外の原因もある

夏場に急激な下痢や腹痛を引き起こした場合、すべての原因が細菌ではないこともあります。

上記の症状は食中毒によく似ていますが、下痢や嘔吐がひどい場合は食中毒の可能性もあるので、注意が必要です。

夏の食中毒の主な原因菌|それぞれの症状と潜伏期間

夏の食中毒の主要な原因菌は7種類です。

症状や特徴がそれぞれ異なりますので、下記よりご確認ください。

厚生労働省が令和3年度に発表した原因菌の割合は以下の通りです。

その他の食中毒の原因菌・それぞれの症状と潜伏期間

食中毒の原因菌は、代表的な菌が7種類ありますが、この他にも注意すべき細菌を紹介していきましょう。

食中毒の症状

食中毒は、原因となる菌などにより症状に違いはありますが、基本的には以下の胃腸症状が主体となります。

これは、胃腸に入り込んだ微生物などの有害物質から身体を守るための反応です。

食中毒の種類にもよりますが、以下のような症状が出ることもあります。

重症化しやすい方は以下の通りです。

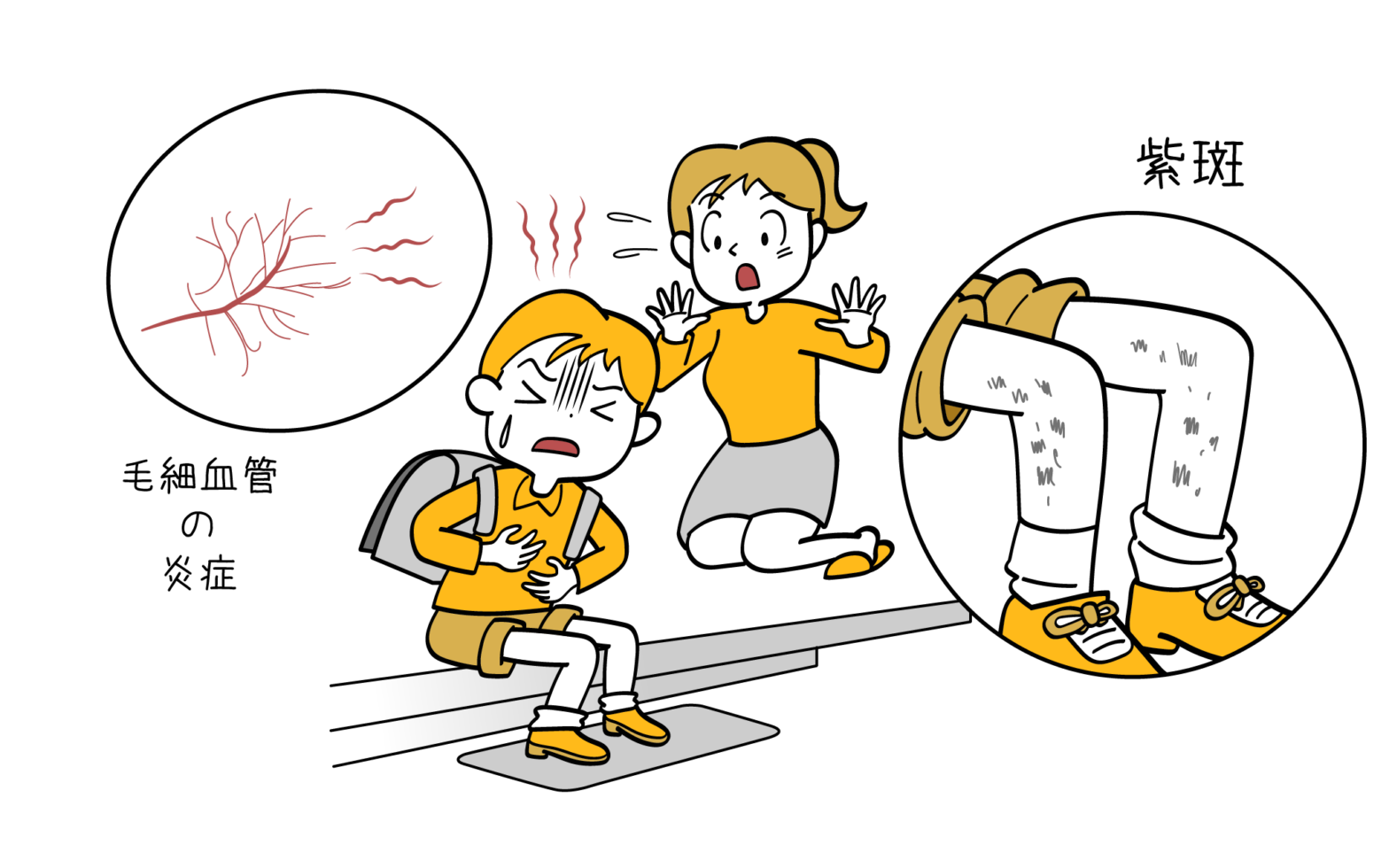

中でも深刻な合併症を引き起こす原因菌で有名なのが、腸管出血性大腸菌のO-157です。

このO-157では、以下のような合併症を引き起こすこともあり、死亡例も出ています。

食中毒の治療

食中毒の1番の治療は、身体の免疫反応を利用し、細菌や毒素を出し切ることです。

そのため、自宅で療養する方がほとんどかと思いますが、市販の下痢止めや吐き気止めを使用しない方が回復が早くなります。

悪いものはすべて出し切ることが重要です。

処方箋を出すとしたら、早めの回復に繋がるように整腸剤を処方しますが、症状がひどい場合は、細菌を殺す抗生剤を処方することもあります。

以下に当てはまらない方は、水分補給をしっかり行い、様子をみるようにしましょう。

なお、激しい下痢や嘔吐で体力の消耗が激しい方などには、医療機関で点滴の治療を行います。

上記に当てはまる方はとくに重症化しやすいので、消化器内科を受診するか相談してみてください。

下痢や嘔吐が続くと脱水症状になることもあるので、スポーツドリンクや経口補水液で、水分と一緒にミネラルも補うようにしてください。

食べられそうであれば、食事を摂った方が治りが早いです。家族の方を看護する場合は、下記の項目に注意しましょう。

食中毒のすべての原因菌に共通する予防法

夏の食中毒は菌の種類により、予防法も異なりますが、共通してできる予防法から紹介していきましょう。

厚生労働省がすすめている食中毒予防3原則には、「(細菌を)付けない」「増やさない」「やっつける」という基準が設けられています。

これを元にわかりやすく解説していきます。

夏の食中毒は徹底した衛生管理で予防することが重要です。

食品の管理にも十分注意するようにしてください。