【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

インフルエンザの症状・診断・治療

インフルエンザとは?

インフルエンザとは、毎年冬になると流行するインフルエンザですが、年間約1千万人が感染すると言われており、急激な発熱や咳などの様々な症状が見受けられる病気です。

11月から5月の寒い時期に流行し、一般的にはA・B型に感染することが多く、C型は感染力が弱いため問題ありません。

インフルエンザウイルスは、ヘマグルチニン(HA)と、ノイラミニダーゼ(NA)という2種類のウイルス表面のたんぱく質の違いがあり、流行するタイプが毎年異なります。

A型とB型の特徴

インフルエンザの予防接種は流行するタイプを予測して作られており、もしタイプが外れたとしても、ある程度の予防効果を発揮します。

インフルエンザの感染経路と予防

インフルエンザウイルスは大気中にフワフワ浮遊しているわけではなく、人や動物の細胞の中で増殖します。インフルエンザは人に移る病気なので、感染経路を理解し、しっかりと予防しましょう。

感染経路は飛沫感染と接触感染

インフルエンザの感染経路は主に飛沫感染と接触感染です。

インフルエンザに感染した人の咳やくしゃみにより、飛沫に含まれたウイルスを吸い込むことが原因となる感染

インフルエンザに感染している人が、手でふれることで飛沫が付着し、そこを触れることが原因となる感染

流行期間と予防

マスクは咳による飛沫感染の予防が本来の目的であり、感染を予防するという目的では効果が薄く、手洗いをしっかり行うことが大切です。

- 流行前のワクチン接種

- 外出後の手洗い

- 充分な休養とバランスの良い食事

- 人ごみを避ける

- 湿度の調整

インフルエンザの流行期間は多少前後はありますが、11月~12月から感染がスタートし、1~2か月でピークを迎えていきます。

早めのワクチン接種で予防しましょう。

インフルエンザと風邪の症状の違い

風邪の原因の多くはライノウイルスなどのウイルス感染で、細菌による感染などもあります。いわゆる感染を理由にして上気道炎が生じていることを「風邪」といいます。

インフルエンザも広くみれば風邪の一種になりますが、症状がつよく抗ウイルス薬もあるため、診断をして治療を行っていくために分けて考えていきます。

インフルエンザと風邪の症状

インフルエンザと風邪の症状の違いを下記にまとめました。

一般的には高熱になりやすいため悪寒などが強く、症状は通常の風邪よりも強く表れがちです。ウイルス感染ですから、関節痛もみられることが一般的です。

その一方で、下記のような症状でもインフルエンザと診断を受けることがあります。

- 熱があまり出ない

- 症状も徐々に発症する

- 重症感があまりない

ワクチン接種をしていれば、症状は穏やかになることが多いです。このことから、症状だけでインフルエンザではないと判断するのは難しいです。

インフルエンザで注意すべき合併症

インフルエンザは非常に感染力が強く、実は年間で約1万人の方が命を落としています。

その多くの場合が高齢者や基礎疾患がある方になり、肺炎などを合併してしまいます。

お子さんでは、インフルエンザ脳症といった合併症が認められることもあります。

では、2つの合併症について説明していきましょう。

肺炎

インフルエンザに感染し、気道や肺に炎症が起こると肺の細胞が壊れ、防御機能が弱くなります。

インフルエンザウイルスによる肺炎と、肺炎を起こす細菌に二次感染する危険性があり、普通の風邪よりも肺炎を合併しやすいです。

【とくに注意が必要な方】

- 高齢者

- 喘息やCOPD(肺気腫)など呼吸器疾患がある方

- 糖尿病などで免疫力が低下している方

肺炎を合併すると、重症化して死に至ることもあります。

インフルエンザ脳症

12歳以下の小児、特に1~5歳の幼児におこりやすい合併症です。

発熱後数時間から1日以内に下記のような神経症状が急激に進行します。

- けいれん

- 意識障害

- 異常行動

- 頭痛

全身状態が悪化して多臓器不全となり、死に至ることもある合併症です。

高熱によりこのような症状がでることもあるので、すべてがインフルエンザ脳症とは限りません。

またインフルエンザ脳症は、解熱剤との関連も示唆されており、ロキソニンなどのNSAIDsと呼ばれる解熱薬には注意が必要です。

インフルエンザの検査方法

インフルエンザを検査する場合、簡易キットによる迅速抗原検査という方法があります。

検査手順は下記をご覧ください。

- 鼻から粘液を採取

- 粘液を判定キットの判定部に滴下

- 陽性であれば判定ラインに色のついた線が浮き出る

検査結果は5~15分程度でわかり、検査費用は自己負担が3割の方は3割負担で840円(2,880円)です。

検査の痛みは軽減している

現在の検査は痛みが少なくなっており、発熱後3時間以内でも検出できるキットがあります。

感染者との接触があって、症状から疑うことはできますが、お薬を処方する場合は検査で陽性を踏まえてが原則となります。

インフルエンザの治療

現時点ではインフルエンザウイルス自体を退治するお薬は流通しておらず、広がりを防ぐお薬になりますので、「早期発見・早期治療」が大原則になります。

ノイラミニターゼ阻害薬(タミフル・リレンザ・イナビル・ラピアクタ)

ノイラミニダーゼ阻害薬は、2022年の時点で4剤発売されています。

- タミフル(飲み薬)

- リレンザ(吸入薬)

- イナビル(吸入薬)

- ラピアクタ(点滴薬)

上記4剤の比較表

治療効果という面では4剤とも同じで、A型、B型それぞれのタイプでも効果に差はありません。

インフルエンザウイルスの中には、タミフルが効かないなど、特定の薬に耐性を持つ場合もあります。

現状ではインフルエンザの治療で重要なのは「どの薬を選択するか」よりも、「どれだけ早く投与するか」ということです。

インフルエンザ新薬のゾフルーザ

インフルエンザ治療の新薬として、ゾフルーザ(一般名:バロキサビル マルボキシル)が2018年3月に発売されました。

従来の阻害薬とは異なる作用メカニズムで、インフルエンザウイルスの増殖を抑制します。

従来のタミフルでは、細胞に感染したウイルス自体がなくなるまで薬を服用し続ける必要がありましたが、ゾフルーザはウイルスが外に出ていくのを抑えるのではなく、中で増殖することを抑え、錠剤を1回の服用のみで治療が可能です。

しかし、ウイルスに対しての効果がなくなるスピードが早いことが問題視されています。とくに子供での耐性化が多いという報告もあり、「12歳未満にはゾフルーザの投与を推奨しない」との提言が学会よりなされています。

治療薬のまとめ

コロナ禍でのインフルエンザ治療

新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されており、2022年10月に専門家会議より基本方針が出されました。

小児や高齢者、基礎疾患がない方は、コロナ陰性であればインフルエンザ治療薬を検査なしでオンライン等で処方してもらうという、「とりあえずのタミフル」が推奨となっています。

インフルエンザ治療薬の意義はリスクが低い方にとっては、「発熱が1日短縮される」「症状が和らぐ」ことにあります。

オンラインなどでむやみに使うべきではないと思われ、むしろコロナやインフルエンザ以外の発熱疾患が見落とされることが懸念されます。

副作用で異常行動?インフルエンザ治療薬の副作用

副作用の頻度はそこまで多くはなく、どれも1~5%程度です。

インフルエンザB型は下痢などの消化器症状が多いことから、インフルエンザの症状か薬の副作用かの判別は難しく、過剰に心配する必要はありません。

インフルエンザ治療薬のタミフルで異常行動を引き起こしたという報道がありました。

このことから、10代の患者さんによる飛び降り等の異常行動が問題視され、基本的に使用しない旨が添付文書にも記載されています。

インフルエンザが重症化したインフルエンザ脳症でも、こういった異常行動が認められることがあるので、タミフルによる副作用が原因とは結論づけられず、お子さんには慎重に投与することとなっています。

インフルエンザについてさらに詳しく知りたい方は、

インフルエンザについて(元住吉院HP)こちらをお読みください。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2022年10月21日

関連記事

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

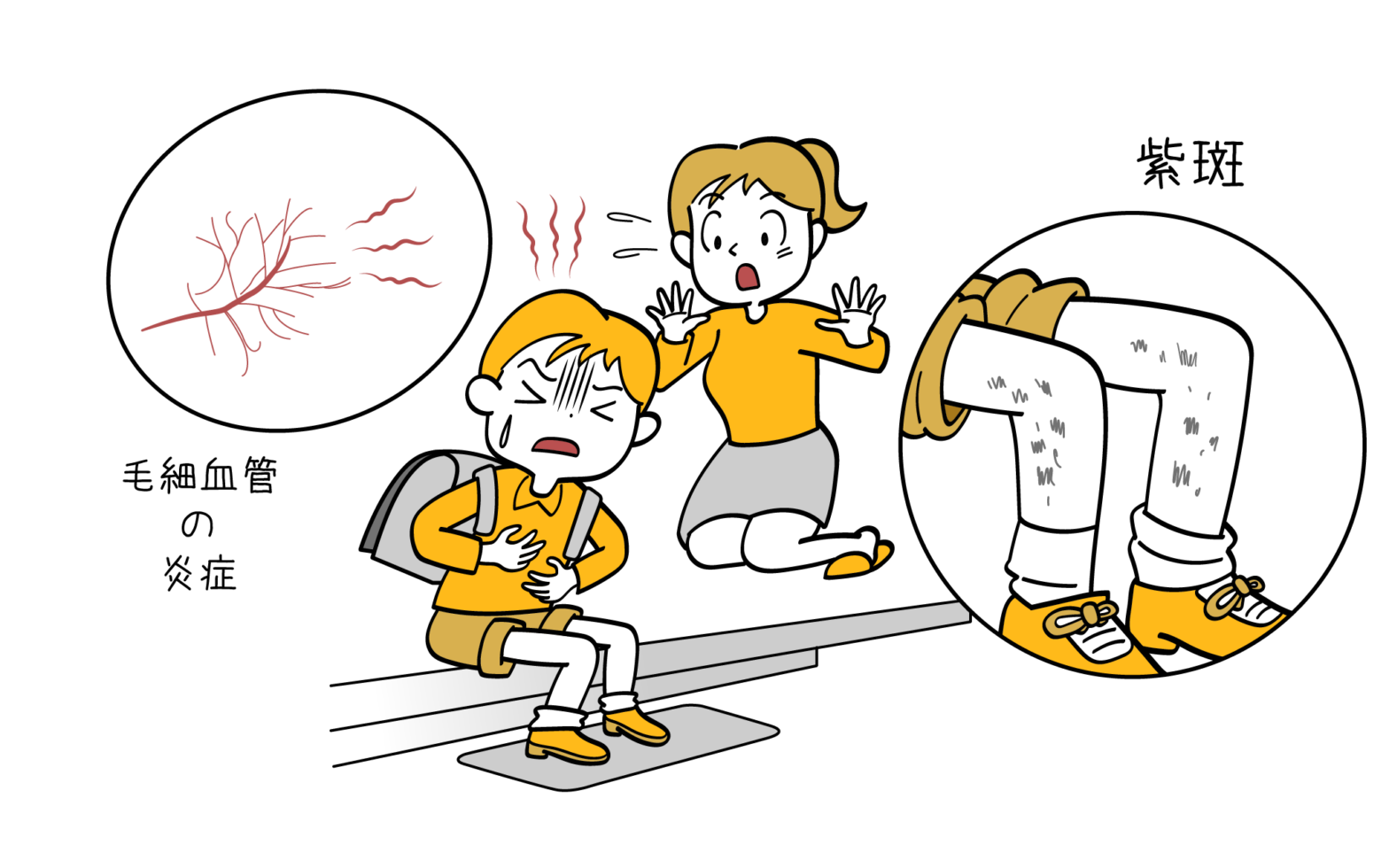

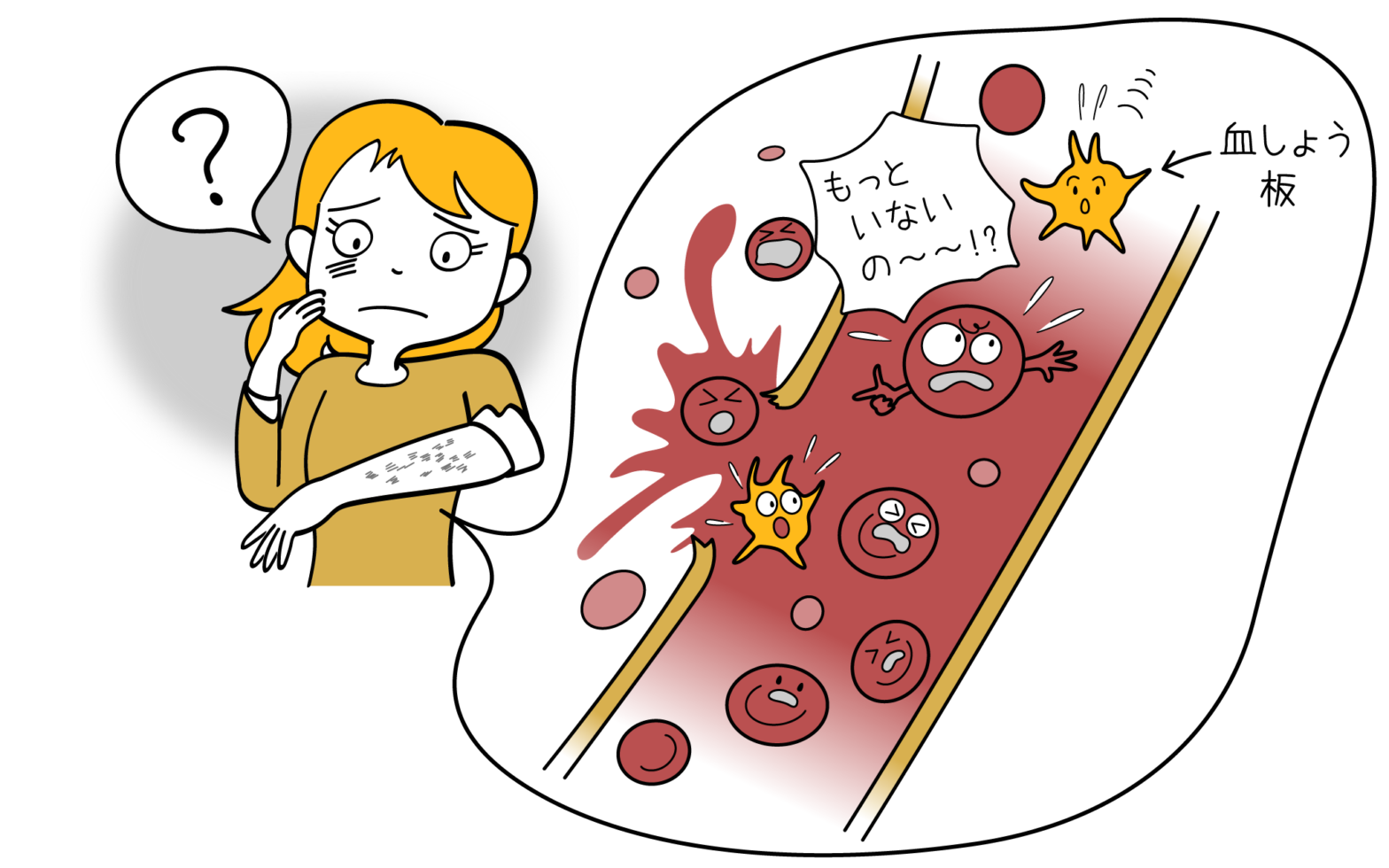

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: