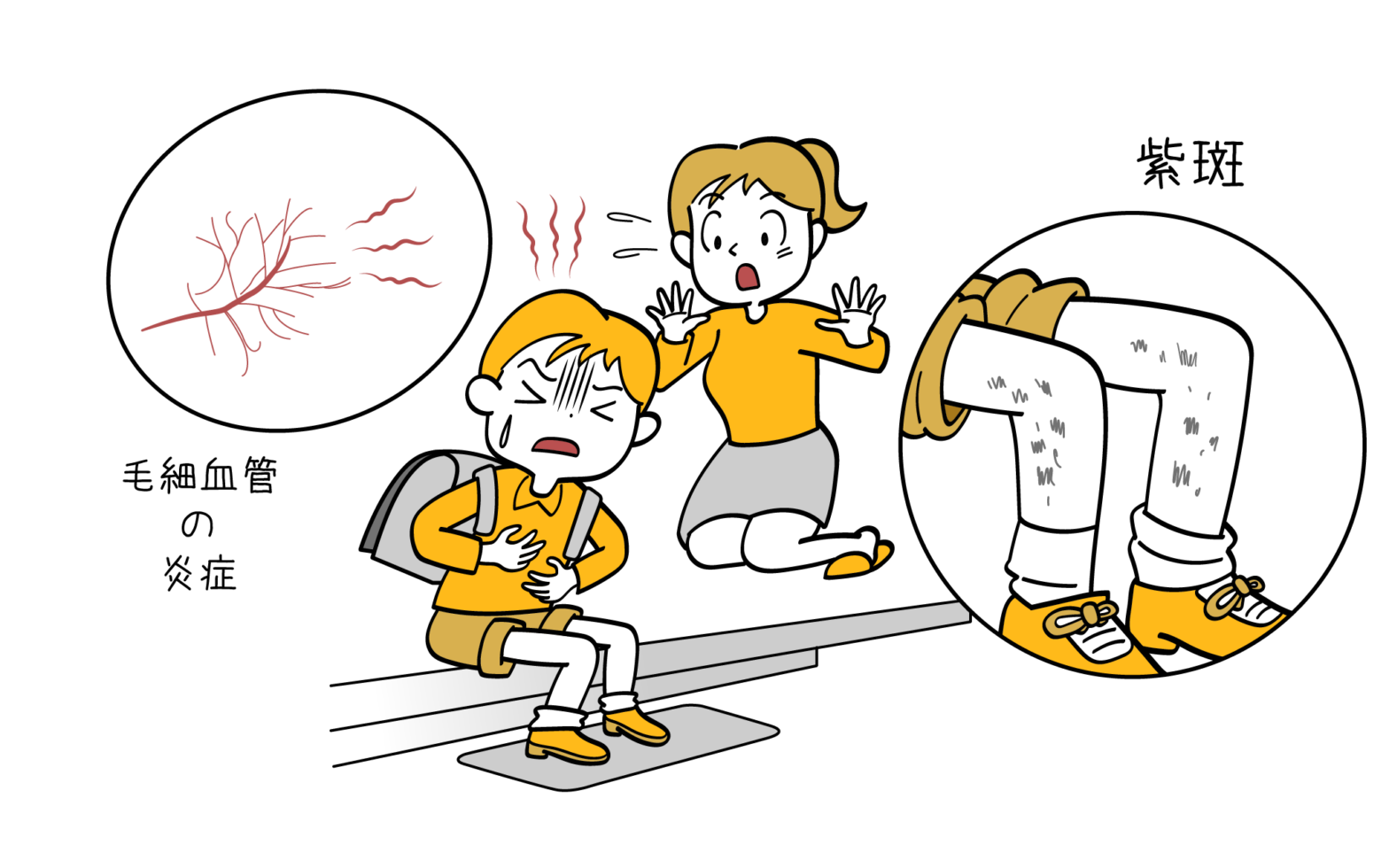

特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) (免疫性血小板減少症) とは?

特発性血小板減少性紫斑病 (ITP) (免疫性血小板減少症) は、血小板が低下して起こる紫斑病の代表といえる病気です。

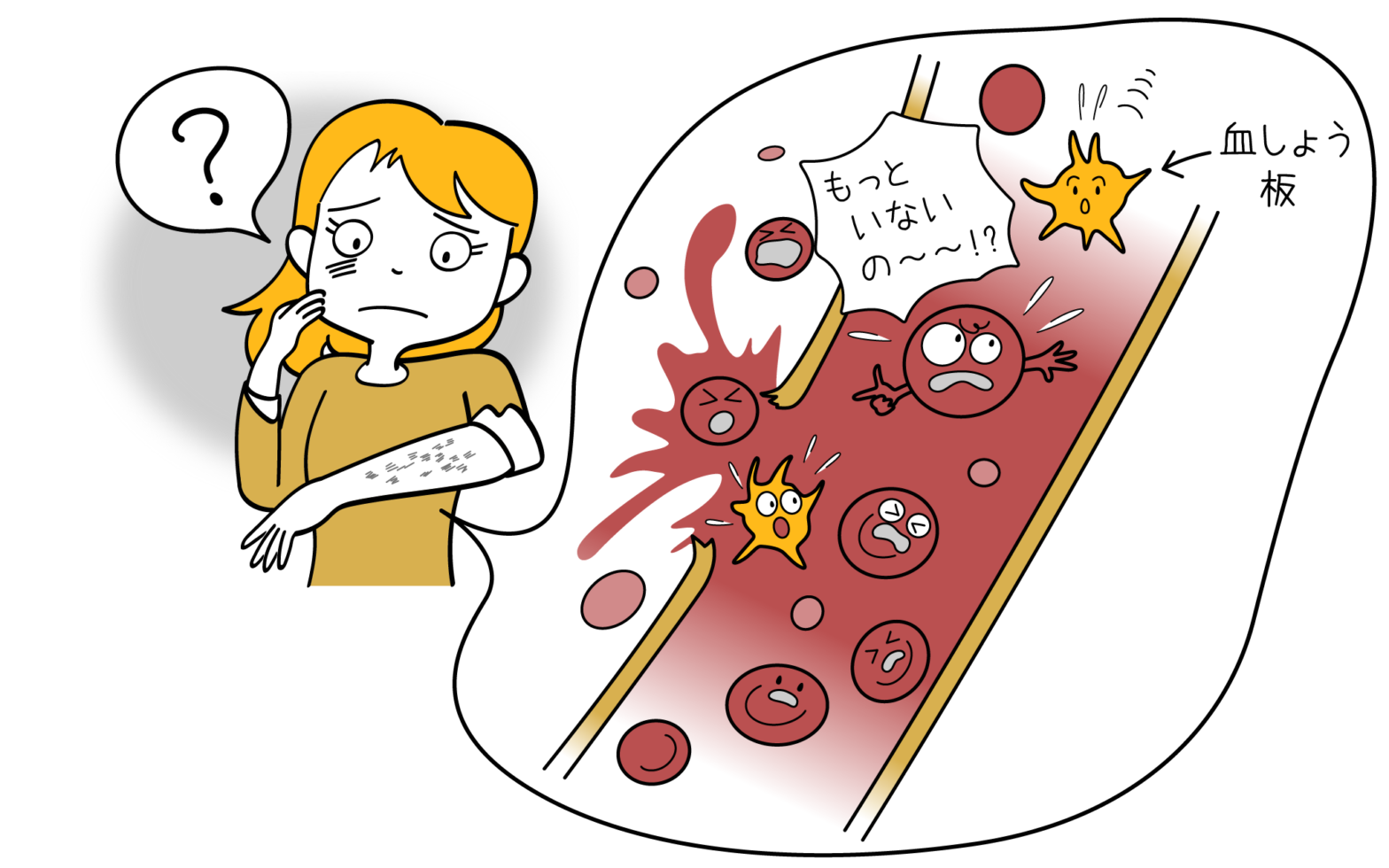

免疫の異常により、自己免疫が自身の健常な血小板を攻撃してしまうようになり、血小板が減ることで皮下出血による紫斑や、鼻出血や不正出血などの外部出血がおこりやすくなります。

この病気には急性型と慢性型があり、急性型は小児に多く、3~6か月以内に治癒しますが、慢性型は6か月以上に及ぶものを指し、成人に多い傾向があります。20代~40代の女性や、60~80代の高齢者で発症が目立ちます。

この病気は、厚生労働省による指定難病となっており、2025年7月1日付で「免疫性血小板減少症」へ疾病名変更がありました。「特発性血小板減少性紫斑病」という病名になじみがあることから、しばらくは併記します。

軽症の場合は日常生活に支障はありませんが、血小板の減少が進むと深刻な出血をおこす可能性があるため経過観察が必要です。また血小板数の低下が進行した場合は、適切な治療が必要になります。

厚生労働省の調査によると、この病気の患者の総数は約2万人、新たに診断される人は毎年約3,000人と推定されています。

小児の患者さんは急性型が約75~80%を占め、慢性型は20代~40代の女性の他、60代~70代男女での発症が多く認められます。

急性型と慢性型の違い

急性型は小児に多く、風邪や胃腸炎のようなウイルス感染に引き続いて発症するケースが多くみられます。

感染症にかかっている時や、それらの症状が治癒した1~4週後くらいに、突然小さな点状の紫斑が出現したり、鼻血が止まりにくいなどの症状が現れます。

誘因がまったく分からないケースもあります。

急性型から慢性型への移行は10%程度と言われています。慢性型は、20代~40代の女性や60~80代の高齢者を中心に成人で多くみられます。

発症の引き金は不明ですが、近年は胃潰瘍などの原因として知られるヘリコバクター・ピロリ菌感染との関連性が指摘されています。

また、まれではありますが、慢性型に自己免疫性溶血性貧血を合併することがあり、『エバンス(Evans)症候群』と呼ばれます。

特発性血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) の症状

この病気の症状は、

- 皮膚の点状の紫斑

- 鼻血・歯肉出血・過多月経などの出血傾向

の2つが主です。

急性型は3~6か月程度で治まって自然に治癒することも多いですが、慢性型は6か月以上症状が継続します。

外部への出血傾向は、血小板数の減少とともに目立つようになり、

などが確認されるようになります。

血小板は正常値が15万~40万/μLですが、これが10万以下になるとこの病気が疑われ、5万以下になると外部への出血傾向が目立ちはじめます。

1万を切ると脳出血、消化管出血など危険な臓器出血の可能性があるため、注意が必要です。

特発性血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) の原因と検査・診断基準

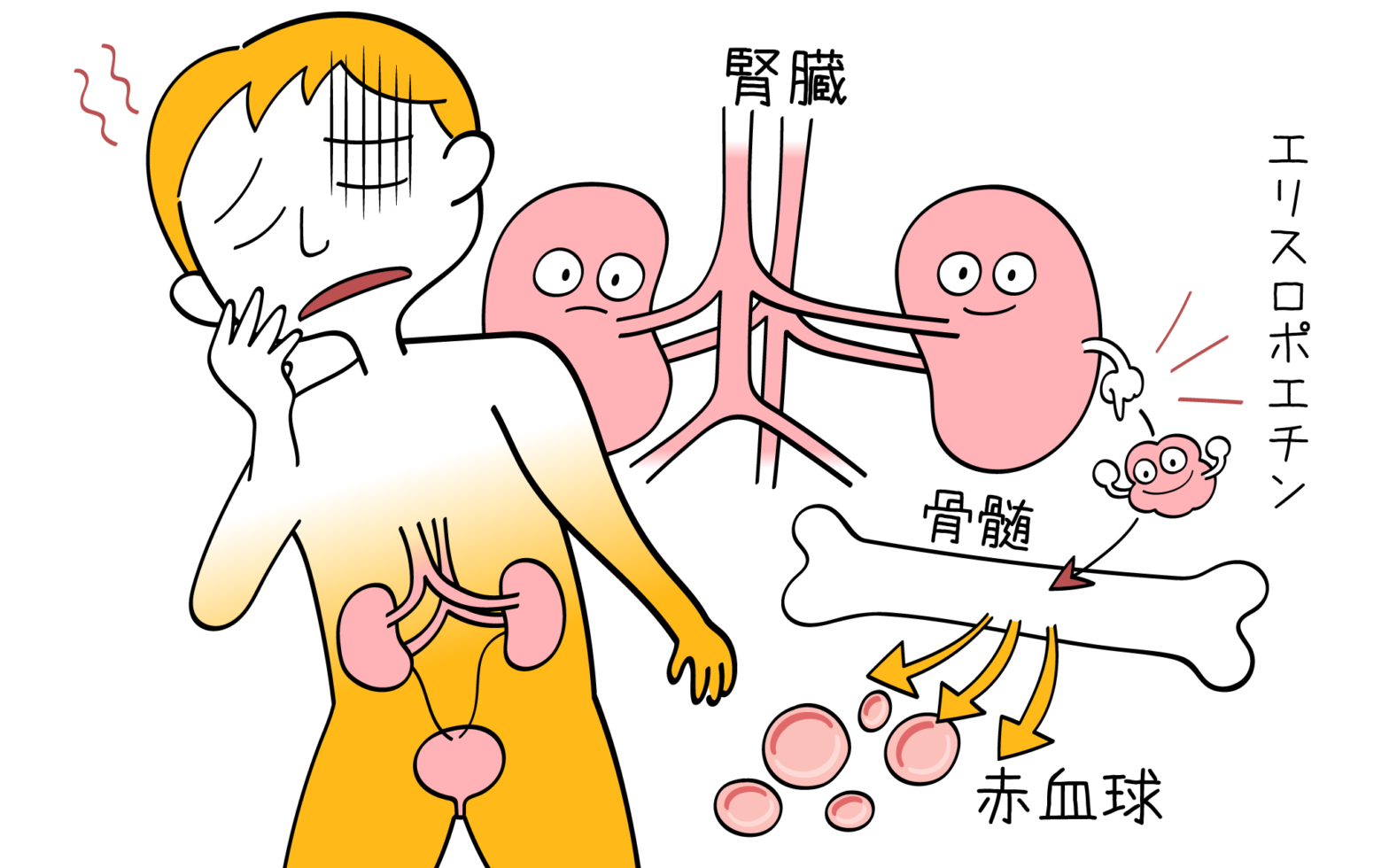

この病気の患者さんの体内では、血小板に対する『自己抗体』ができています。

自己抗体がくっついた血小板は脾臓で破壊され、血小板が減少してしまうと考えられています。

自己抗体がつくられてしまう引き金として、急性型ではウイルスなどの感染症、慢性型ではヘリコバクター・ピロリ菌との関連が深いケースがあるとして研究が進められていますが、はっきりしたことはわかっていないのが現状です。

この病気かどうかは、血液検査によって調べます。必要に応じて、血液を造っている骨髄を穿刺して骨髄中の細胞を調べます。

特定の遺伝子異常は確認されておらず、遺伝性の病気ではないとされています。

- 血小板が減少している

- 赤血球と白血球は正常

- 骨髄中の巨核球数(血小板のもとになる細胞)は正常か増加している

- 血小板に結合する抗体(血小板結合性IgG,PA IgG)が増加している

- 他に血小板減少の原因になる病気がない

以上を満たす場合、特発性血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) と診断されます。

特発性血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) の治療

小児に多い急性型は自然に治癒することも多いため、血小板が数万を保っており、出血が問題にならないような軽症の場合は様子を見ます。

出血が強くなったり、検査で血小板数が1~3万/μL以下になるようなことがあれば、ステロイドホルモンや免疫グロブリンによる治療を検討します。

慢性型では、状況に応じて様々なものが検討されます。

ピロリ菌除菌療法

慢性型は、近年ヘリコバクター・ピロリ菌感染と病気の発症や進行の関連が指摘されているため、まずはその検査を行います。

ピロリ菌は胃潰瘍や胃癌などの原因になる菌で、主に胃の中に住み着きます。検査でピロリ菌感染が確認された場合、ステロイドによる治療を行う前に、まずは飲み薬によるピロリ菌除菌療法を行います。

患者さんによっては、ピロリ菌を除菌することで血小板が上昇することがあります。半数ほどの患者さんで、効果が認められます。

平成22年より、ピロリ菌除菌療法がこの病気の治療法として保険適用になっています。

ピロリ菌除菌療法の効果が無いときや、非感染の患者さんに対しては、軽症なら経過観察をしながら病気の進行を見守ります。

ステロイド治療

出血傾向や血小板数の減少が激しい場合は、ステロイドの内服や点滴投与による治療を検討します。

ステロイドは副作用もある薬のため、効果と副作用のバランスをはかりながら慎重に投与を続け、血小板数の回復とともに薬を減量していきます。

脾臓摘出(摘脾)

ステロイドの効果も不十分な難治例や、副作用でステロイドが使用できない場合には、脾臓の摘出(手術で取り除いてしまうこと)も検討されます。

血小板を破壊するのは脾臓の働きのため、取り除くことで血小板数の回復を期待します。60%程度の患者さんでは脾臓摘出後に血小板数がある程度まで回復し、薬を止めても血小板数が維持されるようになります。

免疫抑制剤

その他の治療としては、血小板を壊す免疫の機能を抑える免疫抑制剤を使用することもあります。

薬剤にはアザチオプリン・シクロスポリン・ダナゾールなどの種類がありますが、いずれも健康保険が適応されません。

免疫製剤治療(ガンマグロブリン)

免疫物質であるガンマグロブリン製剤を大量投与する治療です。

有効性は高いですが一過性で、手術前や分娩前など緊急性の高いときや、脾臓摘出などの手術前に行われることがあります。

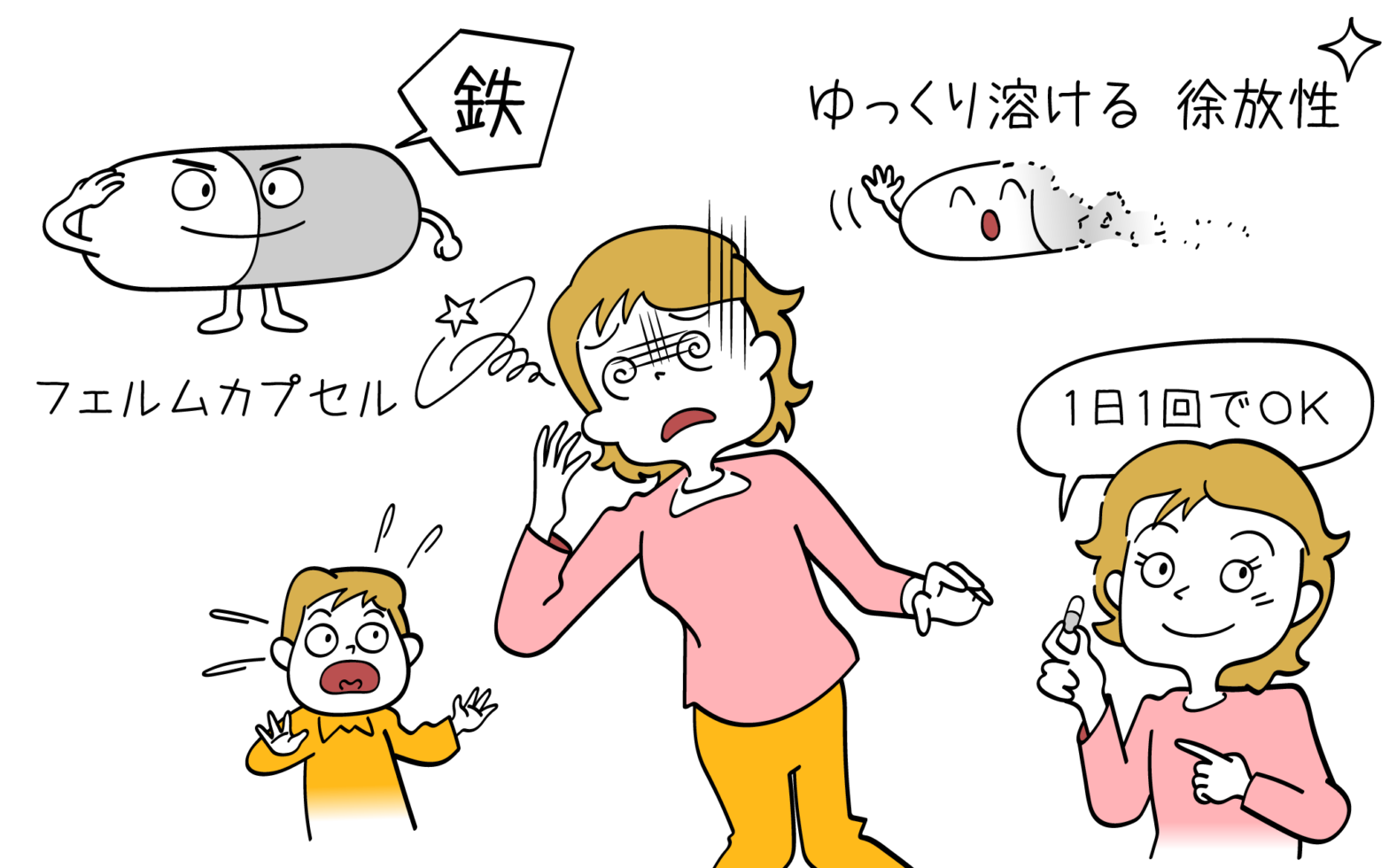

血小板増加剤

平成23年には血小板の数を増やす血小板増加薬が発売され、この病気の治療で用いられることがあります。

飲み薬のエルトロンボパグ(商品名:レボレード)と、皮下注射用製剤であるロミプロスチム(商品名:ロミプレート)の2種があり、どちらも血小板の産生を促し治療に効果を発揮します。

ただし、これらの薬は血小板が破壊されてしまう病気の根本を治すものではなく、血小板を増加させる薬です。そのため、継続しての服用・注射が必要になります。

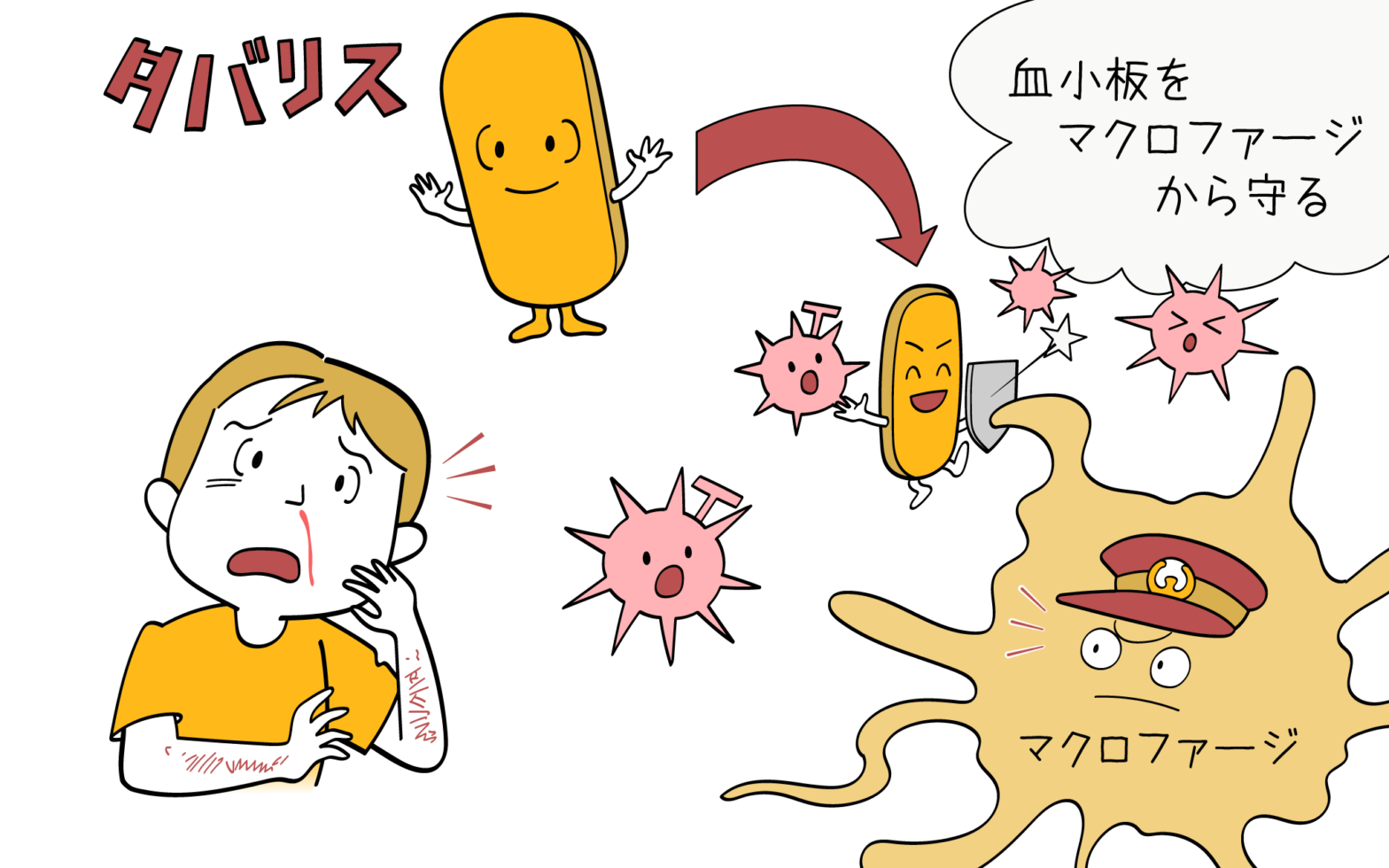

リツキシマブという、通常B細胞の悪性リンパ腫に使用する分子標的薬も効果的ですし、最近では、さらにホスタマチニブナトリウム水和物(タバリス)の内服や、抗FcRn抗体フラグメント製剤(ウィフガード)の点滴も使用できます。

特発性血小板減少性紫斑病 (免疫性血小板減少症) の注意点

この病気を持っている人は風邪などのウイルス感染をきっかけに出血症状が悪化することがあるため、そのときは主治医へ連絡しましょう。

また、解熱鎮痛剤の使用は血小板の機能を弱めるため、できるだけ避けた方がいいと言われています。

日常において軽い運動はできますが、血小板が少ない場合は、激しい衝撃のかかるサッカーやラクビー、柔剣道等のスポーツは避けた方が安心です。

状態によって日常の注意点は変わるため、気になるときは主治医とよく相談しましょう。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2025/03/dr_watanabe_s.png)