肺炎とは?

肺炎とは、細菌やウイルスといった病原微生物に感染し、肺が炎症する病気です。

肺炎かどうかは、症状だけで見極めるのは非常に困難になります。

気管支を超えて、本来は無菌の肺実質までに炎症が及んでしまうと、重症化すると呼吸機能が低下してしまいます。

そして炎症が強くなると肺にとどまらず、敗血症といって全身に菌が回ってしまうこともあります。

このため原因を特定して、細菌であれば抗生物質を、ウイルスであればサポートする治療を行っていきます。

その怖さは、コロナ感染症に伴う肺炎の脅威が記憶に新しいかと思います。

肺炎の主な症状

肺炎の症状は風邪でも認められるため、見極めは非常に困難です。

肺炎は軽症であれば、風邪とさほど変わりませんが、重症化すると以下のような命に関わる症状が現れます。

また、感染による肺炎は、炎症が強くなると体中に細菌が回ります。

この状態を敗血症と呼びます。

この敗血症により、多臓器不全を引き起こしてしまうので、肺炎の重症化は非常に危険です。

風邪・インフルエンザ・肺炎の違い

咳などの症状が重たければ肺炎の可能性は高まりますが、症状だけからは見分けがつきません。

経験豊富な医師でも見極めが困難で、症状が軽度であったり、聴診で雑音のようなものがなくても、レントゲンをとってみたら肺炎ということもあります。

また、最初は風邪だと思っていても、風邪の影響で免疫力が低下していると、2次的に肺炎を起こすことも少なくありません。

ですから酸素化が不良(SpO2が95%以下)であったり、咳の症状がひどい場合などは、レントゲンで肺炎になっていないかの確認が必要です。

肺炎の検査

肺炎の検査は「胸部レントゲン」「血液検査」「 喀痰検査」「尿検査」を行い、判断していきます。

胸部レントゲン

肺炎を診断する上で最も必要とされる検査が胸部レントゲンです。

肺炎は一般的に、悪化するほど炎症は広がっていき、陰影が大きくなっていきます。

そのため、肺炎の広がりがないか確認するという目的で行う検査となります。

血液検査

胸部レントゲンで肺炎が疑われた場合は、採血で炎症反応などを調べていきます。

採血で調べる項目

必ずしも重症度と相関するわけではないのですが、CRP10以上は入院の適応も検討します。

喀痰(かくたん)検査・尿検査

総合病院では、喀痰(かくたん)検査と言われる、 採取した痰を培養し、どんな菌が原因であるかを調べます。

しかし、この検査を行うには非常に時間がかかるため、一部の肺炎の原因菌は尿検査で調べることもできます。

尿中抗原を調べることによって、「肺炎球菌」と「レジオネラ菌」が原因であるかの特定をすることができます。

肺炎の重症度判定

肺炎が重症の判定は、「A‐DROP」というスコアに基づき、判断を行います。

それぞれの項目について説明していきましょう。

- 年齢:高齢になるにつれ、免疫力が低下

- 脱水:BUNは脱水の指標となり、水分量の低下に伴い、栄養状態が悪化

- 呼吸状態:SpO2は体の酸素飽和度で、肺炎により肺の機能が低下することで、酸素状態が悪化

- 意識障害:意識状態が悪くなることは、炎症が重篤であることを示す指標

- 血圧低下:敗血症によるショック状態により、血圧が低下

肺炎の原因として多い病原体

日本人の肺炎の原因として、最も多いとされる菌が肺炎球菌です。

- 肺炎球菌(26.4%)

- インフルエンザ菌(18.5%)

- マイコプラズマ・クラミドフィラなどの非定型菌(11.3%)

肺炎球菌は、気管支だけでなく、肺の実質(肺胞)を中心に感染します。

また、肺炎球菌は頻度が高い上に、他の菌と比べると進行が早く、重症化しやすいという特徴があります。

急激に悪化することもあるので、注意が必要です。

高齢者に多い誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎は、唾や食べ物が食道ではなく、肺に入ることで、食べ物と一緒に入り込んだ口の中の菌(嫌気性菌)が繁殖して引き起こされます。

レジオネラによる肺炎

レジオネラは大部分の抗生剤が無効になり、効果のない薬を使用してしまうと、致死率は60~70%に上がります。

さらに、急激に症状が悪化するという怖い肺炎です。

レントゲンで発見しにくい非定型肺炎

非定型肺炎とは、下記のような菌が原因となる肺炎です。

これらの菌は、βラクタム系と言われる肺炎に使用する抗生物質の効果がありません。

また非定型肺炎は、レジオネラ以外はレントゲン写真でも「異常陰影にならない」「淡い影でわかりづらい」ことから、識別が非常に難しい肺炎です。

そのため、下記のようなスコアで非定型肺炎であるかの識別を行っていきます。

この項目のうち、4つ以上当てはまっていたら非定型肺炎を疑います。

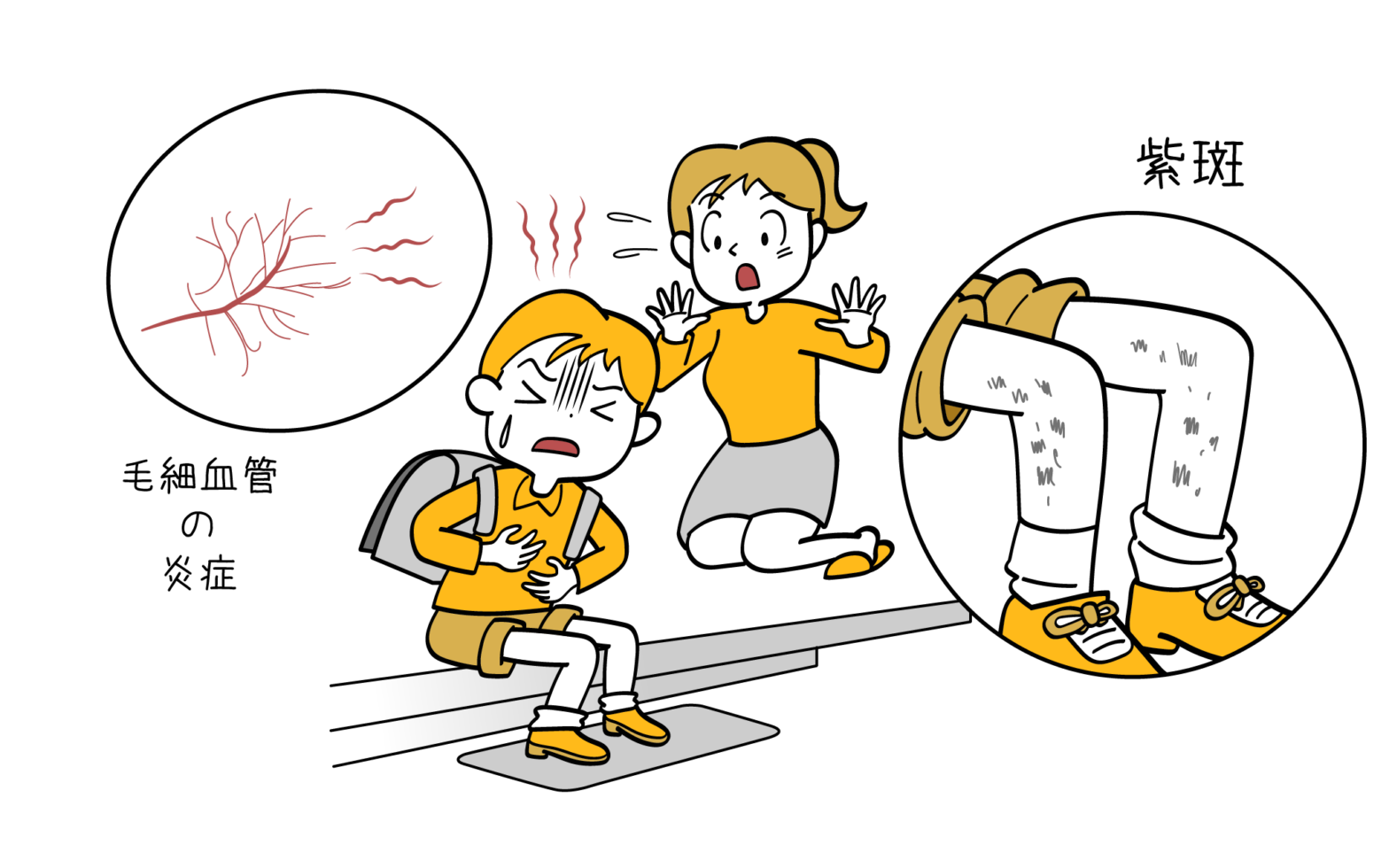

非定型肺炎のうち、マイコプラズマ肺炎は頻度が高く、子供にも感染しやすい菌です。

そのため小さなお子様がいるご家庭では、感染しないように注意を払う必要があります。

マイコプラズマ肺炎であるかは、採血で調べることが可能です。

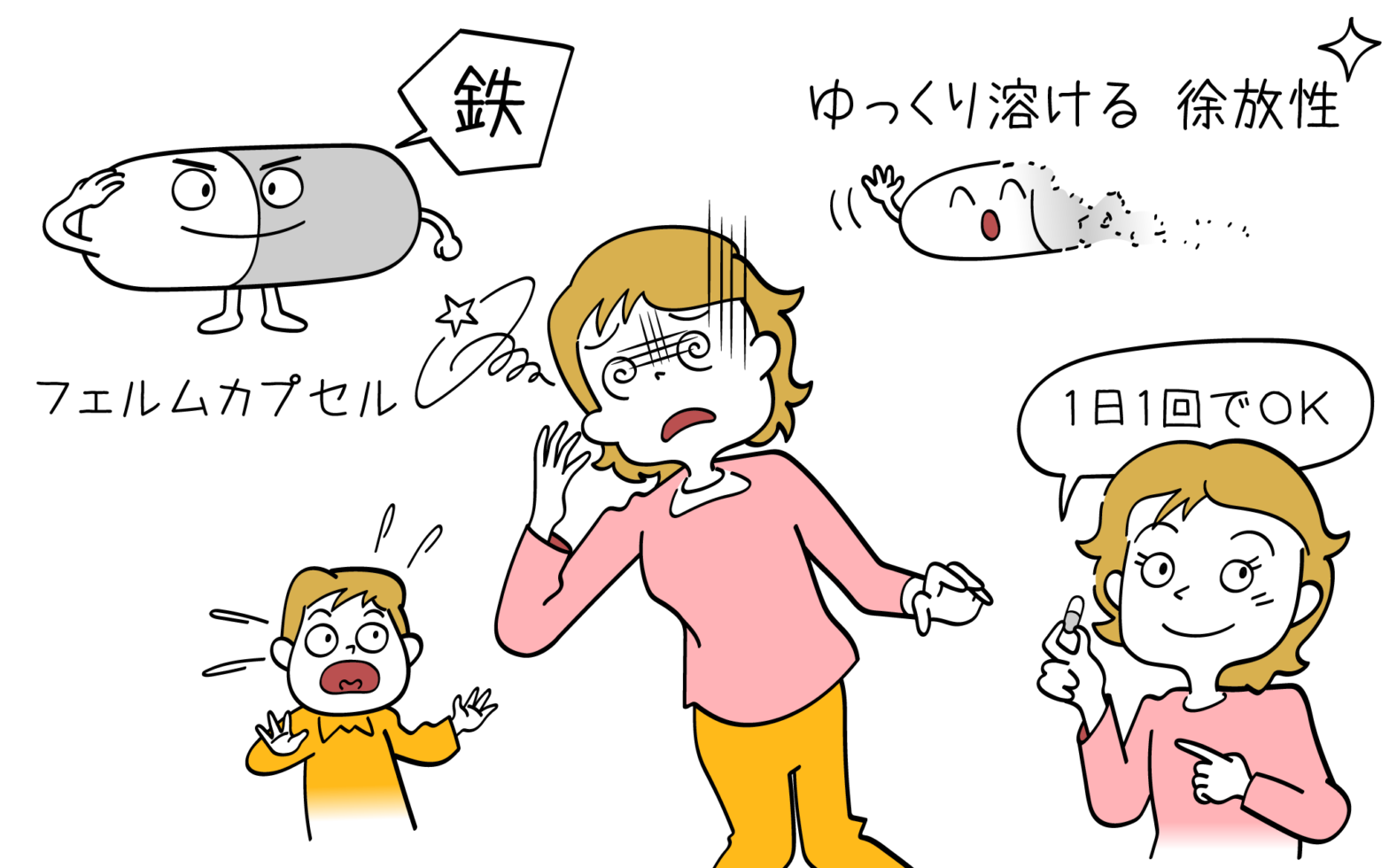

肺炎の治療

肺炎の治療について、「肺炎ガイドライン」に沿ってご紹介していきます。

一般的な肺炎治療

まず、一般的な肺炎と重症肺炎の治療を見ていきましょう。

代表的な処方例になりますが、原則は原因菌に絞った抗生物質を使っていき、必要に応じてカバーが広い抗生物質を検討していきます。

肺炎治療に使われる抗菌薬にはさまざまな副作用があり、最も問題とされる副作用が下痢です。

腸内の良い菌である善玉菌を抗菌薬で退治してしまい、下痢が起こります。

状況に応じた治療

肺炎の治療は患者さんの状況により、治療方法が異なります。

肺炎の予防

肺炎球菌にかからないようにするための1番の予防策は、肺炎球菌ワクチンの接種です。

特に重症化しやすい65歳以上の高齢者や、小児には、肺炎球菌のワクチン接種が推奨されています。

なお、成人の方でも免疫に弱さがある方には、ニューモバックスが対象になります。

適応対象者は以下の通りです。

- 脾摘患された方や鎌状赤血球などで脾機能不全である方

- 心・呼吸器の慢性疾患がある方

- 腎不全、肝機能障害がある方

- 糖尿病がある方

- 免疫抑制作用を有する治療が予定されている方

肺炎は重症化すると、とても怖い病気です。

気になる方は、医師に相談してみるとよいでしょう。

【肺炎についてさらに詳しく知りたい方へ】

肺炎について(元住吉院HP)