【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

真性多血症 (PV) の症状・診断・治療

真性多血症 (PV) とは?

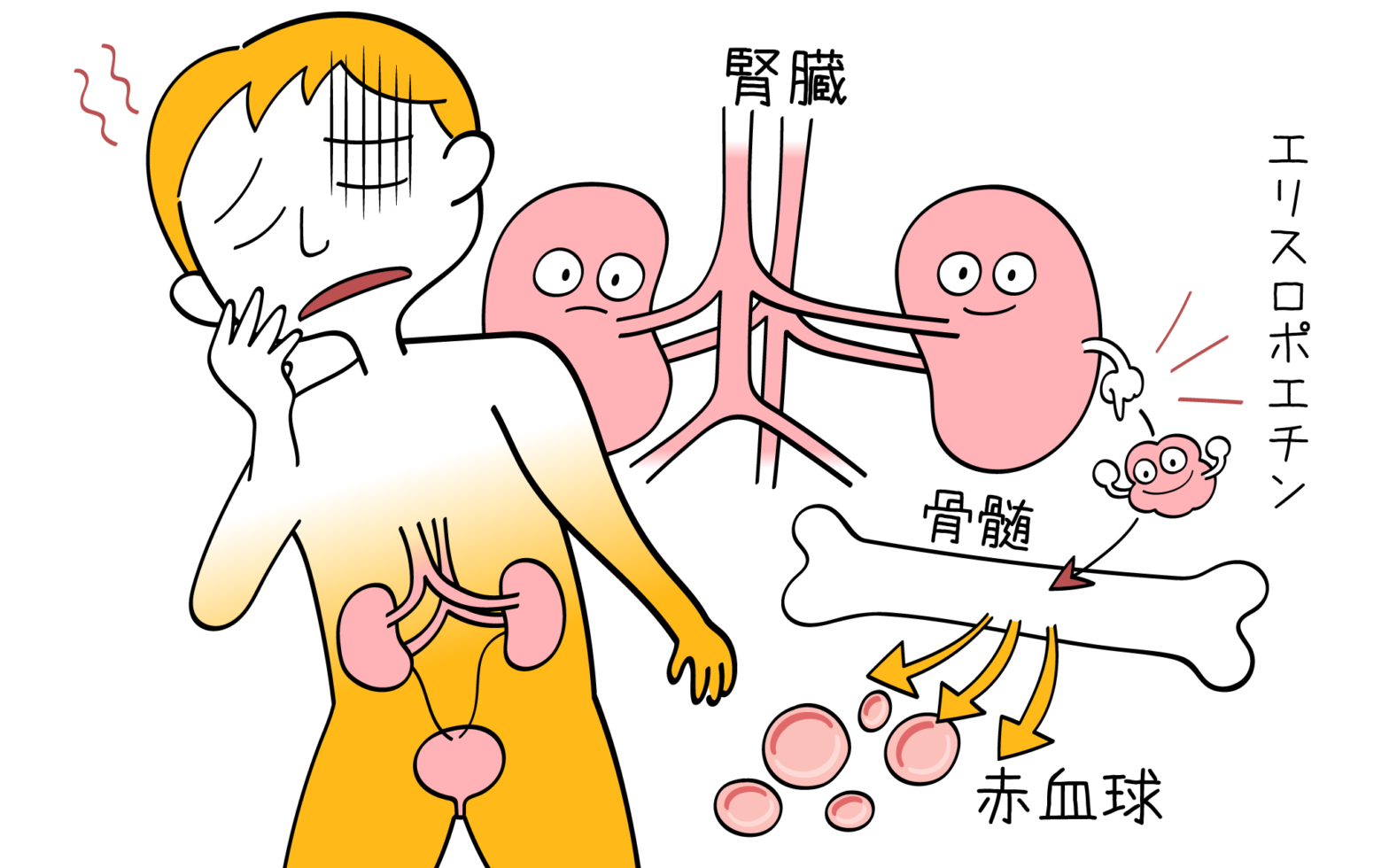

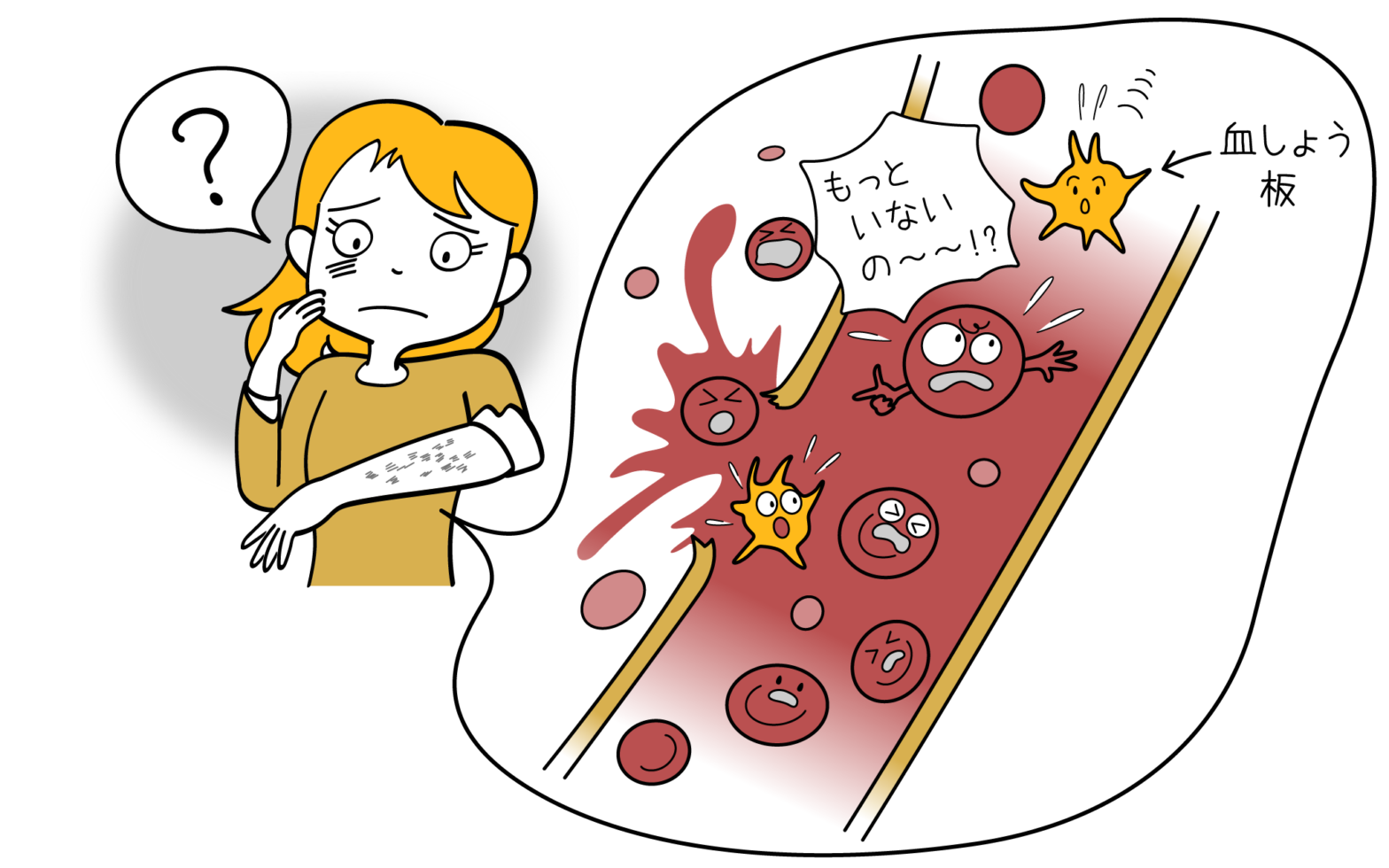

真性多血症(以下、PV)とは、血液を造る造血幹細胞が異常増殖することによって赤血球が絶対的に増加する病気です。

赤血球系の幹細胞だけでなく、全種類の血球(赤血球・白血球・血小板など)が過剰生産されますので、3系統とも増加します。

真性多血症で過剰産生される血球は、構造や機能において正常であることが特徴ですが、血球成分が増加することで血液の粘性が強くなり、細い血管を通過しにくくなります。

原因は造血幹細胞の遺伝子変異によるもので、95%を超える真性多血症患者にJAK2遺伝子の突然変異が見られています。

症状と特徴

赤血球の増加によって、頭痛や耳鳴りといった症状が認められます。また血液の粘性が強くなるので、血栓や動脈閉塞といった循環障害のリスクが高まります。

そして特徴的なのが、特に入浴後に皮膚掻痒感(かゆみ)が認められ、赤ら顔になります。

好発年齢は中高年ですが、40歳未満の若年者に発症することもあります。

中高年の場合は男性に多く、40歳未満では女性に多くみられます。

真性多血症の症状と予後

真性多血症では、症状が何年も現れないことが多く、症状が現れる場合は以下の3つの症状が出現します。

- 赤血球増加に伴う血液粘度の上昇→血液うっ滞→循環不全

- 白血球増加に伴い、白血球から分泌されるヒスタミンが過剰になる→高ヒスタミン血症による症状

- 増加した赤血球を処理する脾臓の機能亢進症状

具体的には、

- 血液うっ滞・循環不全:頭痛、めまい、視力障害、赤ら顔、高血圧、血栓症

- 高ヒスタミン血症:知覚神経を刺激することによる掻痒感、胃酸分泌が増加することによる消化性潰瘍

- 脾臓の機能亢進:脾臓が腫大することによる腹部膨満感や腹痛

特に血栓症では、心臓・脳・肺などの血管が血栓によって塞がれると、致命的になります。

真性多血症の予後とは?

真性多血症の予後は比較的良好で、治療を行えば10年以上の50%生存期間が期待できます。

主な死因は血栓症で、次いで10%強が骨髄繊維症への移行、ごく一部に白血病を発症する可能性があります。

真性多血症の診断と分類

診断には下記の検査を行い、WHO分類を基に総合的に判断されます。

- 血液検査:赤血球数↑、Hb値↑、Ht値↑、白血球数↑、血小板数↑、エリスロポエチン濃度↓、NAP↑、ビタミンB12↑、尿酸↑など

- 遺伝子検査:JAK2遺伝子変異の有無、CALR遺伝子およびMPL遺伝子変異の有無

- 骨髄検査:有核細胞数↑(赤芽球系中心に骨髄球や巨核球↑)、線維化

PVと診断する際に困難なことは、他の骨髄増殖性腫瘍でも同じ遺伝子変異と骨髄所見がみられることです。

そのため血液検査や遺伝子検査を基に病歴を考慮しながら、相対的赤血球増加症や二次性赤血球増加症、他の骨髄増殖性疾患を除外することが重要になります。

真性多血症の分類

真性多血症でもっとも注意しなければいけないのは、血栓症です。

このため血栓症のリスクの高さに応じて、下記の分類表を用いて予後分類を行います。

年齢が60歳以上、または血栓症の既往歴がある患者は、血栓症の高リスク群となります。

真性多血症の治療法

真性多血症では、合併する血栓症の予防が治療の主眼となります。

真性多血症の治療の流れとしては、以下が基本となります。

- 血栓症の一般的なリスクファクター(高血圧、脂質異常症、肥満、糖尿病など)がある場合は、まずこれらの治療

- リスク評価に基づいた治療方針を立てること

大まかな治療アルゴリズムを示します。

治療法は、以下の3つがあげられます。

- 瀉血(しゃけつ)療法

- 低用量アスピリン(抗血栓)療法

- 細胞減少療法

瀉血療法とは?

瀉血とは、献血と同じ方法で血液を抜き取り赤血球の数を減らす治療です。

血液を抜き取ることで循環障害が改善され、血栓症や出血を予防することができます。

瀉血後にHt値が45%未満になるように、1日おきに約300~500ccの血液を抜き取ります。

その後、Ht値を正常に保つために、必要に応じて(例えば1~3か月おきに)血液を抜き取ります。

低用量アスピリン(抗血栓)とは?

アスピリンとは抗血栓薬の1つで、血栓形成を阻害する効果があります。

低用量のアスピリンを用いることで、眼性片頭痛や、手足の灼熱痛や発赤などの症状緩和に役立ちます。

消化性潰瘍があったり、アスピリン喘息がある場合には注意が必要です。

しかし、アスピリンで血栓のリスクが低下することが証明されているわけではないので、症状のない人にはアスピリンは有益ではないとされています。

細胞減少療法とは?

薬剤を用いて、過剰産生されている血液細胞を減らす治療となります。

- ハイドロキシウレア(商品名:ハイドレア)

- インターフェロンα

- ルキソリチニブ(商品名:ジャカビ)

- ロペグインターフェロンα-2b(商品名:べスレミ)

それぞれの特徴を説明します。

ハイドロキシウレア(商品名:ハイドレア)

- 抗がん剤

- 骨髄での異常な増殖を抑え、血小板、赤血球、白血球の数を減らす

- PVの治療においては、60歳以上の高齢者に用いられる

- 特徴として他の抗がん剤に比べ副作用が非常に少ない

インターフェロンα

- 抗がん剤ではなく免疫応答を誘導する生物製剤なので、二次発がんのリスクがない

- PVに侵された細胞を特異的に標的とし,正常な造血幹細胞を攻撃しない

- PVの治療においては、若年者に用いられる

- 副作用には、インフルエンザ様症状や食欲不振、脱毛、甲状腺機能異常、うつ状態、視力障害、糖尿病などがある

- 日本では保険適用がなく、使用にあたっては自費負担

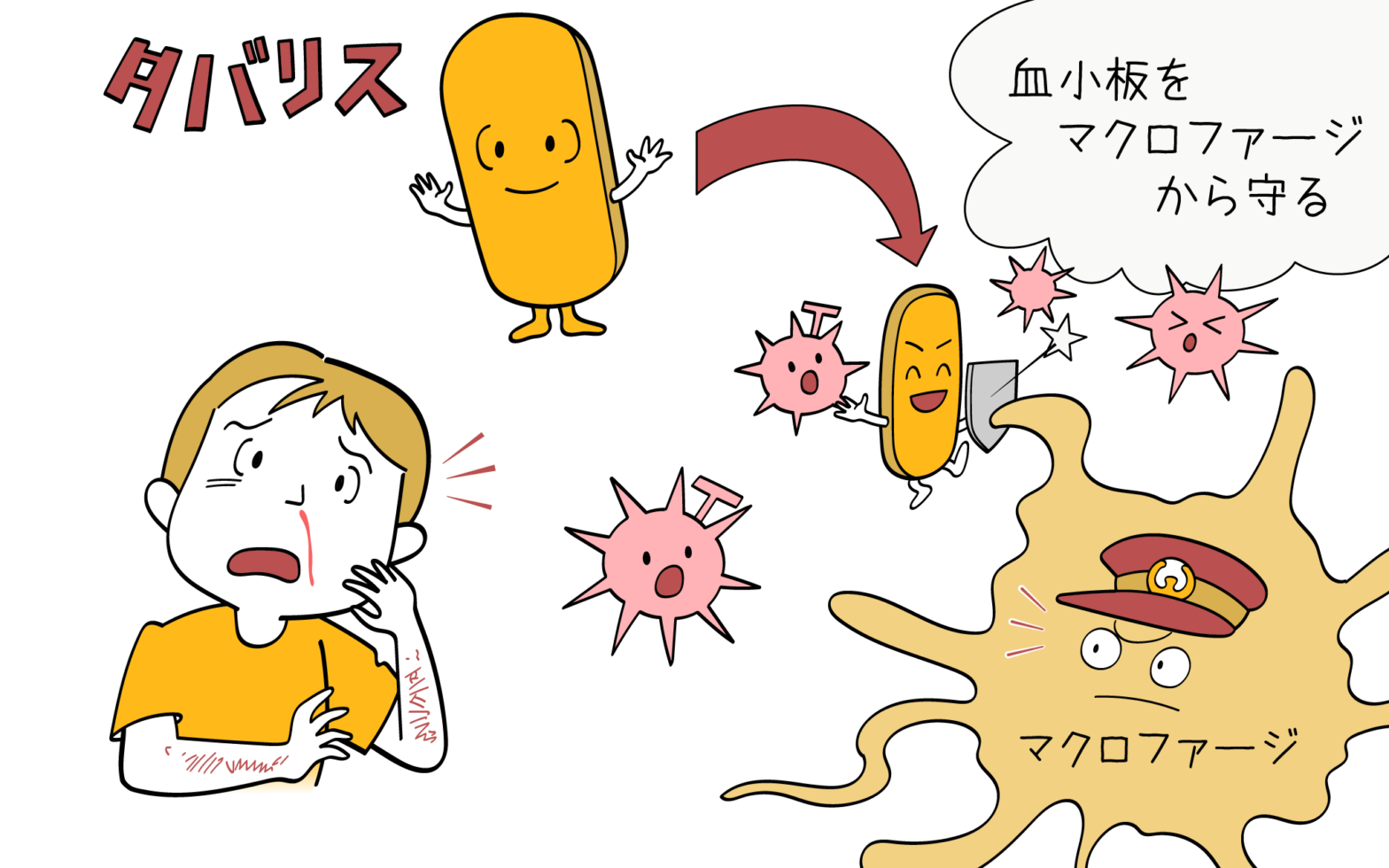

ルキソリチニブ(商品名:ジャカビ)

- JAK2阻害剤で、過剰な細胞増殖を抑制する分子標的薬

- 病気の原因であるJAK2に作用し、血液細胞の数を減らす

- 全身状態の改善や、脾腫の縮小(赤血球増殖の抑制、骨髄繊維化の抑制)に効果がある

真性多血症の重症度別の治療方針

上述した重症度によって、治療方針が異なってきます。ここでは重症度別に紹介していきます。

低リスク群の場合

瀉血療法と低用量アスピリン療法が行われます。

瀉血を行っても症状が改善されない場合は、薬物療法などの他の治療が必要になることがあります。

高リスク群の場合

瀉血療法、低用量アスピリン療法、細胞減少療法が行われます。

高齢者や心血管障害を有する症例では、瀉血の際に循環動態の急激な変化が起きないように瀉血量を少量(100~200mL)にし、頻回に瀉血することが望ましいとされています。

出血や消化器症状などの禁忌がなければ,低用量のアスピリンが投与されます。

細胞減少療法において、第一選択薬はハイドロキシウレア(商品名:ハイドレア)になります。

しかし、副作用で服用できない、または効果が十分でない場合は、ルキソリチニブ(商品名:ジャカビ)を使用します。

抗がん剤であるハイドロキシウレアには催奇性や、二次性の発がんリスクが完全に否定されないという問題があります。

そのため、妊娠中や40歳未満の若年者には、インターフェロンα療法(保険未適応のため自費)が考慮されます。

真性多血症の専門治療のご紹介

血液内科は専門性が非常に高く、治療が行えるクリニックは非常に限られています。

このため大きな病院に患者さんが集まっており、平日に通院し長時間待ち時間が発生する診察となっているのが現状です。

当院では周辺の大学病院や総合病院の血液内科専門医と協力し、専門的な治療と社会生活を両立できることをコンセプトに掲げています。

上野院だけでなく、神奈川の武蔵小杉院・元住吉院にて、血液内科専門医による外来を行っております。

- 大学病院:日本医科大学・順天堂大学・東京大学・慈恵会医科大学・昭和医科大学

- 総合病院:永寿総合病院・三井記念病院・NTT東日本関東病院・関東労災病院

真性多血症でお悩みの方は、どうぞご相談ください。

また当法人への通院が困難な方につきましては、イシュランをご参照ください。

こちらのサイトでは、科学的根拠に基づいた骨髄増殖性腫瘍 (MPN) 治療を行っている全国の病院や医師をご紹介しています。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

監修医師紹介

山口 博樹

日本医科大学血液内科 大学院教授/上野御徒町こころみクリニック顧問

日本内科学会/日本血液学会(評議員)/日本造血・免疫細胞療法学会(評議員)

総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医/血液専門医/血液指導医/がん治療認定医/日本造血・免疫細胞療法学会認定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2025/03/img_dr-man-1.png)

執筆医師紹介

徳重 淳二

日本内科学会/日本血液学会/日本癌学会

医学博士/日本血液学会認定血液専門医・指導医/日本内科学会認定内科医/臨床研修指導医講習修了/がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了/難病指定医

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2022年11月1日

関連記事

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

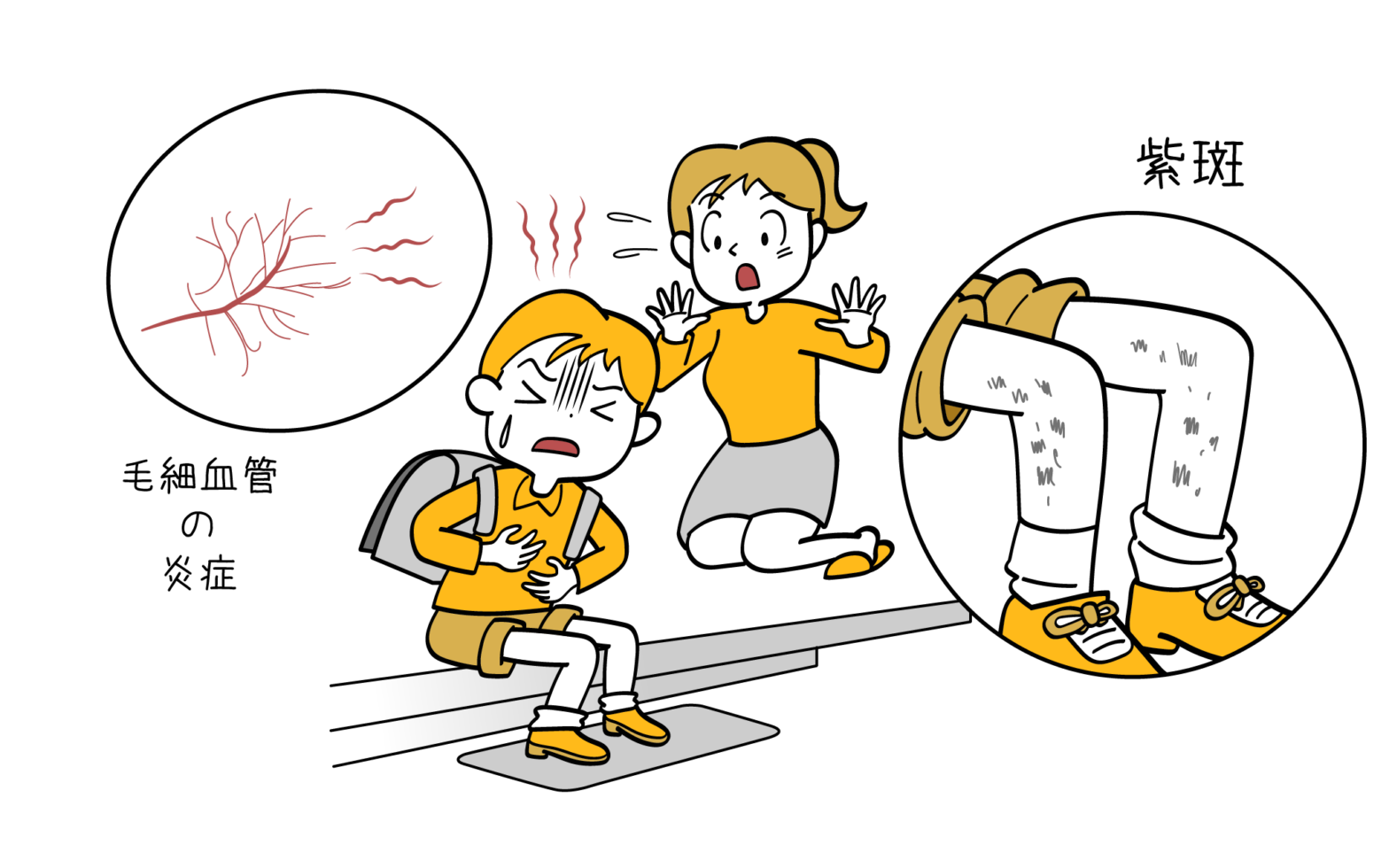

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: