【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

タシグナ(一般名:ニロチニブ)の効果と副作用

タシグナ(一般名:ニロチニブ)は、慢性骨髄性白血病(Chronic myelogenous leukemia: CML)の治療薬です。

分子標的薬と呼ばれる抗がん剤の一つで、チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)に分類されます。

慢性骨髄性白血病の治療において初発時に使用できますが、他のTKIを内服して思うような効果が出なかった場合や、副作用で継続できない場合に使用されます。

今回は、タシグナ(一般名:ニロチニブ)の効果や副作用について見ていきましょう。

タシグナとは?

タシグナ(一般名:ニロチニブ)は、慢性骨髄性白血病の治療に使われるチロシンキナーゼ(酵素)阻害剤(Tyrosine kinase inhibitor: TKI)です。

慢性骨髄性白血病は、9番と22番染色体が転座を起こしたフィラデルフィア染色体が原因であることが知られています。

フィラデルフィア染色体にはよってBCR-ABL融合遺伝子が形成され、その情報をもとにBCR-ABLタンパクが作られます。

BCR-ABLタンパクは体内の細胞増殖に関わる酵素であるチロシンキナーゼを含むタンパク質のひとつです。

BCR-ABLタンパクにATP(働くエネルギーとなるもの)が付くとスイッチが入り、腫瘍細胞が増殖してしまいます。

そこで、ATPの代わりにタシグナなどのチロシンキナーゼ阻害薬がつくことでスイッチが入らず、腫瘍細胞の増殖スピードが抑えられるのです。

タシグナの適応

タシグナ(一般名:ニロチニブ)の適応として、以下が認められています。

- 慢性期又は移行期の慢性骨髄性白血病

慢性骨髄性白血病は、「慢性期」「移行期」「急性転化期」の3つの病期に分けられます。

タシグナの適応として認められているのは、「慢性期」と「移行期」です。

- 慢性期(診断後約3~5年間):

白血球や血小板が増加し始める期間です。

白血病細胞がゆっくりと増加していきますが、自覚症状は乏しいと言われています。 - 移行期(慢性期の後・約3~9ヵ月間):

骨髄内で未熟な白血病細胞の増加が見られる期間です。

全身倦怠感や腹部膨満、体重減少などの症状が見られます。 - 急性転化期(移行期の後・約3~6ヵ月間):

未熟な白血病細胞が増加し、骨髄内に留まらず末梢血中にも認められる期間です。

急性白血病に似た症状が起こり、TKI内服のみでは病気のコントロールが難しくなります。

タシグナの効果

タシグナは、慢性骨髄性白血病で特異的に発現するBCR-ABLチロシンキナーゼの働きを特異的に阻害します。

このような効き方で慢性骨髄性白血病に使われる治療薬は「チロシンキナーゼ阻害薬」に分類されますが、同じ括りのものは他にも以下の薬があります。

【慢性骨髄性白血病に使われるチロシンキナーゼ阻害薬】

- 第一世代:グリベック(一般名:イマチニブ)

- 第二世代:タシグナ(一般名:ニロチニブ)・スプリセル(一般名:ダサチニブ)・ボシュリフ(一般名:ボスチニブ)

- 第三世代:アイクルシグ(一般名:ボナチニブ)

それぞれ「BCR-ABLチロシンキナーゼの親和性」いわゆる”BCR-ABLチロシンキナーゼに対するくっつきやすさ”に違いがあり、第一世代に比べ第二世代・第三世代の方が親和性が高いとされています。

実際に、タシグナはグリベックよりもBcr-Ablチロシンキナーゼに対する親和性が高く、阻害作用が約30倍とされています。

このことからタシグナは、グリベックでは効果が認められなかった慢性骨髄性白血病に対しても使われます。

タシグナの用法

タシグナの用法は、以下のようになっています。

- 1回400mg1日2回(食事の1時間以上前、食後2時間以降に12時間毎を目安)

タシグナは、食事前後の内服は避け、空腹時に内服するよう定められています。

これは、タシグナが食事を摂った後に内服をすると血中濃度(血液中の薬の量)の増加が見られるためです。

実際にタシグナを食後30分に内服した場合は、最高血中濃度が通常の内服方法の1.55倍に、食事が高脂肪食になると食後30分に内服した場合は最高血中濃度が2.12倍になるとの報告があります。

タシグナの血中濃度を安定させるため、タシグナの吸収が上がり過度な副作用を防止するためにも「食事の1時間以上前、食後2時間以降に内服」は守りましょう。

また、内服時間を12時間ごとに設定すると、血中濃度のサイクルができます。

「9時、21時」など食事のタイミングや睡眠時間を考慮し、時間を決めて内服しましょう。

タシグナの副作用

タシグナ内服中の副作用で特に注意が必要なのが、骨髄抑制と心機能障害です。

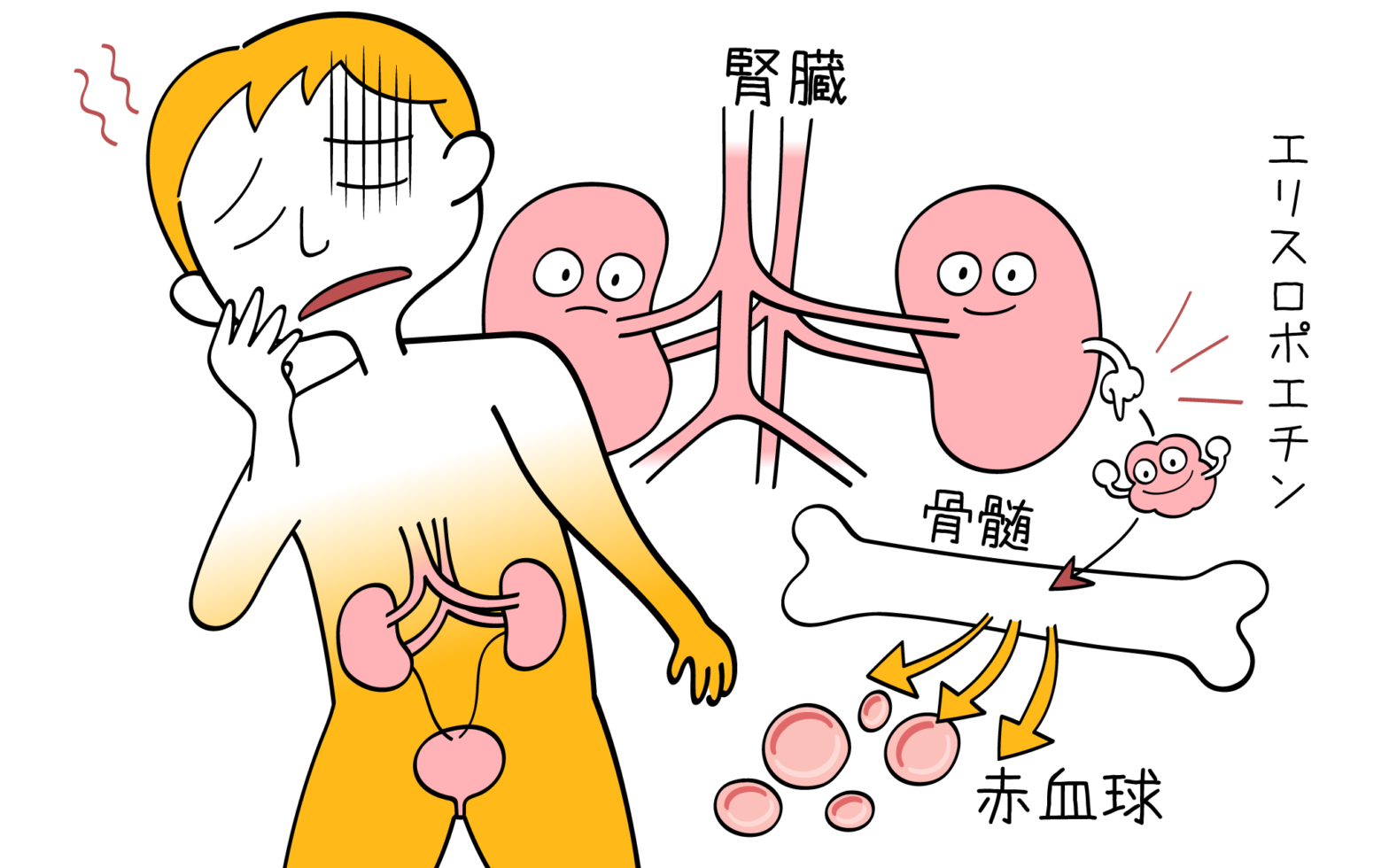

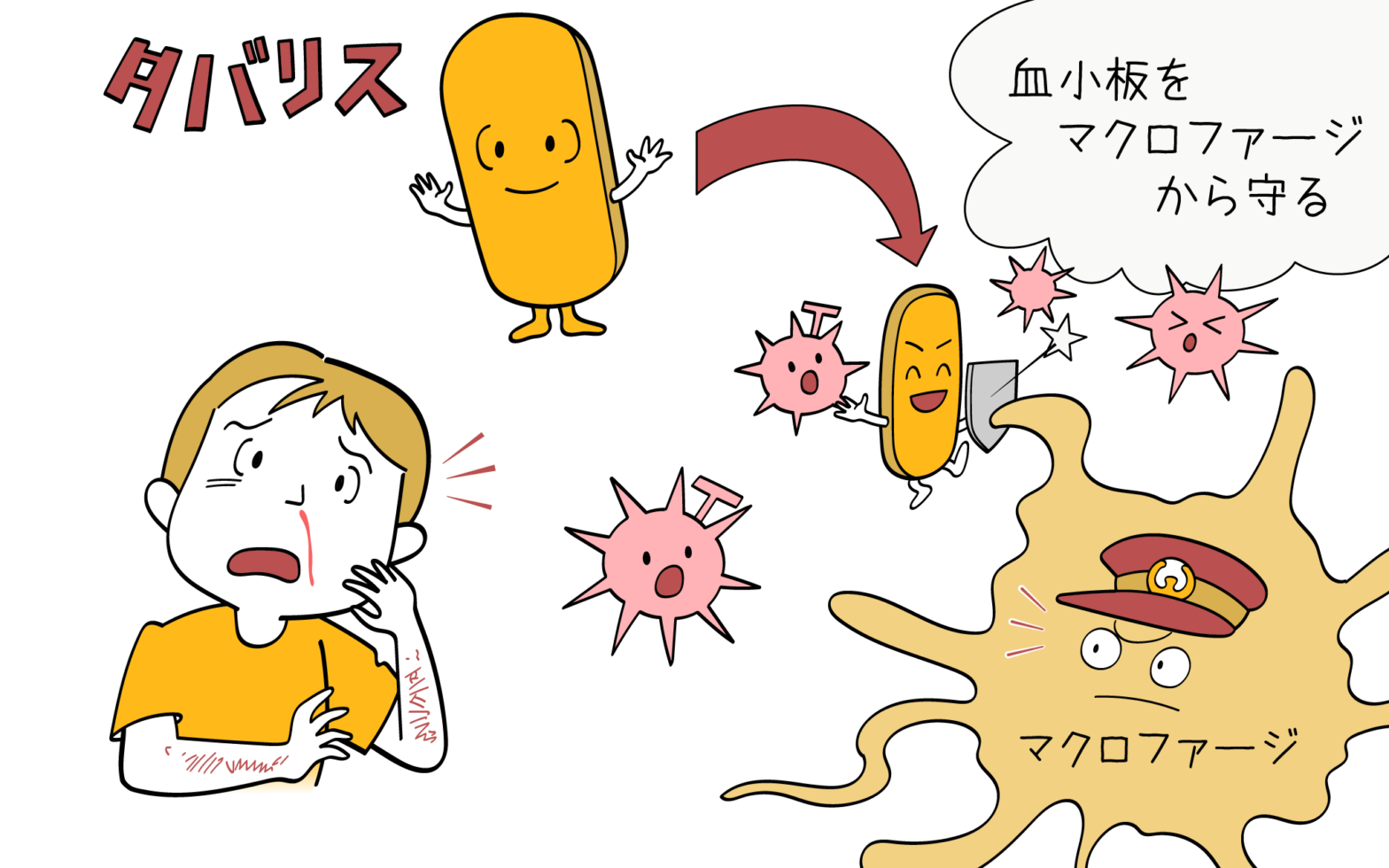

骨髄抑制は、血液細胞を作る骨髄の働きを低下させることを意味します。

これにより白血球、赤血球や血小板などの血液細胞が減少してしまい、貧血や出血などの症状につながります。

骨髄抑制を確認するために、血液検査で血球減少の有無をモニタリングします。

心機能障害には心房細動や心不全などが上げられますが、タシグナで特に頻度が高いのがQT延長です。

QT延長は不整脈の一つで、心電図でのQRS波の始まりからT波までの時間が長くなっている状態を指します。

普段の自覚症状はありませんが、危険な不整脈を起こしやすい状態となります。

そのため、タシグナ内服中はQT延長がないかの確認のため、定期的に心電図検査を行います。

主な副作用と頻度

タシグナの副作用やそれぞれの頻度は、以下のように報告されています。

- QT間隔延長:7.1%(45/637名)

- 骨髄抑制:38.3%(244/637名)

- 動脈閉塞性事象 :11.9%(76/637名)

- 出血:4.7%(30/637名)

- 感染症:4.6%(29/637名)

- 肝機能障害:49.0%(312/637名)

- 膵炎:2.4%(15/637名)

- 高血糖:10.7%(68/637名)

- 心不全:2.0%(13/637名)

- 発疹:18.21%(169/928例)

- 貧血:10.34%(96/928例)

- 脱毛症:0.97%(9/928例)

参考:医薬品リスク管理計画書637例(発疹、貧血、脱毛症のみ安全性解析対象症例928例)

主な副作用の発現時期

タシグナ内服による副作用の発現時期は以下の通りです。

- 心疾患:1-140日

- QT間隔延長:1-112日

- 発疹:1-168日

- 肝機能障害:1-21日

妊娠と授乳

タシグナは、動物実験において胎児毒性などが認められたため、妊娠中の服用は禁忌となっています。

妊娠を希望される場合は、チロシンキナーゼ阻害薬はおそらく受精には問題とならないので、妊娠が判明するまでは内服していただき、その後インターフェロンに切り替えて治療する方法が考えられます。

同じく動物実験で母乳への移行も確認されたため、タシグナ内服中は授乳を中止する必要があります。

タシグナの薬価

2023年4月現在、タシグナの薬価は以下となっています。

- 先発品(タシグナ):200mg錠(4,815.9円)・150mg錠(3,656円)・50mg錠(1,313.1円)

- 後発品:未販売

まとめ

- タシグナは慢性骨髄性白血病に使われる第二世代チロシンキナーゼ阻害薬です。

- 第一世代チロシンキナーゼ阻害薬のグリベックで思うような効果が得られなかった場合にも使用されます。

- 特に注意すべき副作用として、骨髄抑制や心機能障害が挙げられます。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

監修医師紹介

山口 博樹

日本医科大学血液内科 大学院教授/上野御徒町こころみクリニック顧問

日本内科学会/日本血液学会(評議員)/日本造血・免疫細胞療法学会(評議員)

総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医/血液専門医/血液指導医/がん治療認定医/日本造血・免疫細胞療法学会認定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/4f01d25835f5231494389f45e54b9bbd.jpg)

執筆医師紹介

由井 俊輔

上野御徒町こころみクリニック院長/日本医科大学血液内科 講師・輸血部部長

日本内科学会/日本血液学会/日本造血・免疫細胞療法学会/日本感染症学会/日本輸血・細胞治療学会

血液専門医/血液指導医/総合内科専門医/総合内科指導医/日本内科学会認定内科医/日本医師会認定産業医/がん治療認定医/日本造血・免疫細胞療法学会認定医/難病指定医/骨髄移植推進財団ドナー調整医師

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2023年3月17日

関連記事

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

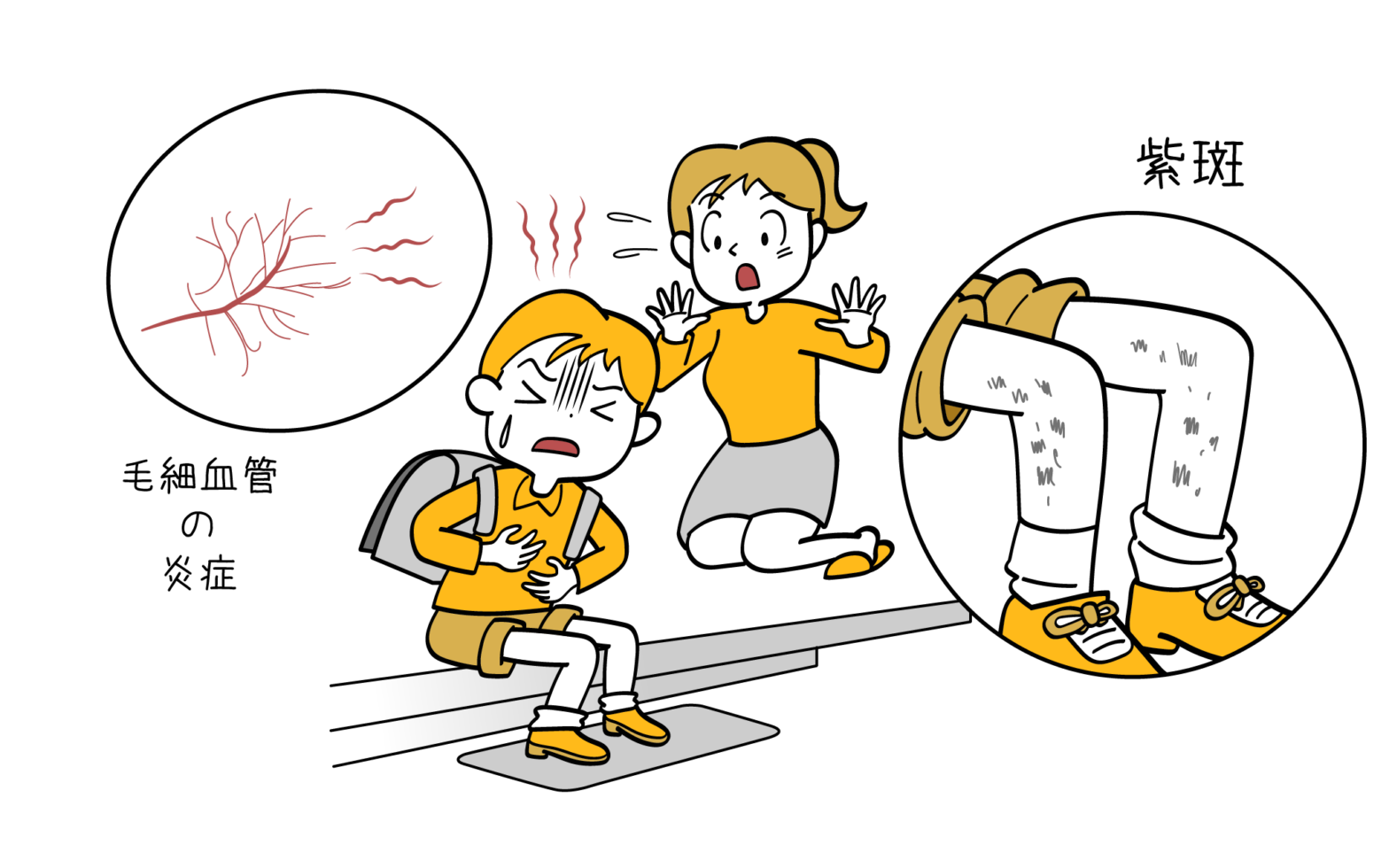

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: