白血病の診断

症状や検査数値の異常から白血病の疑いが持たれた場合、診断のために専門の血液内科での詳しい検査が必要です。

診断のためにもっとも重要な検査は、

になります。

骨髄検査の種類には、以下の2つがあります。

- 骨髄穿刺:骨髄液を1部抜き取る

- 骨髄生検:骨髄組織を1部取り出す

骨髄の細胞を、様々な方法で細かく解析していきます。

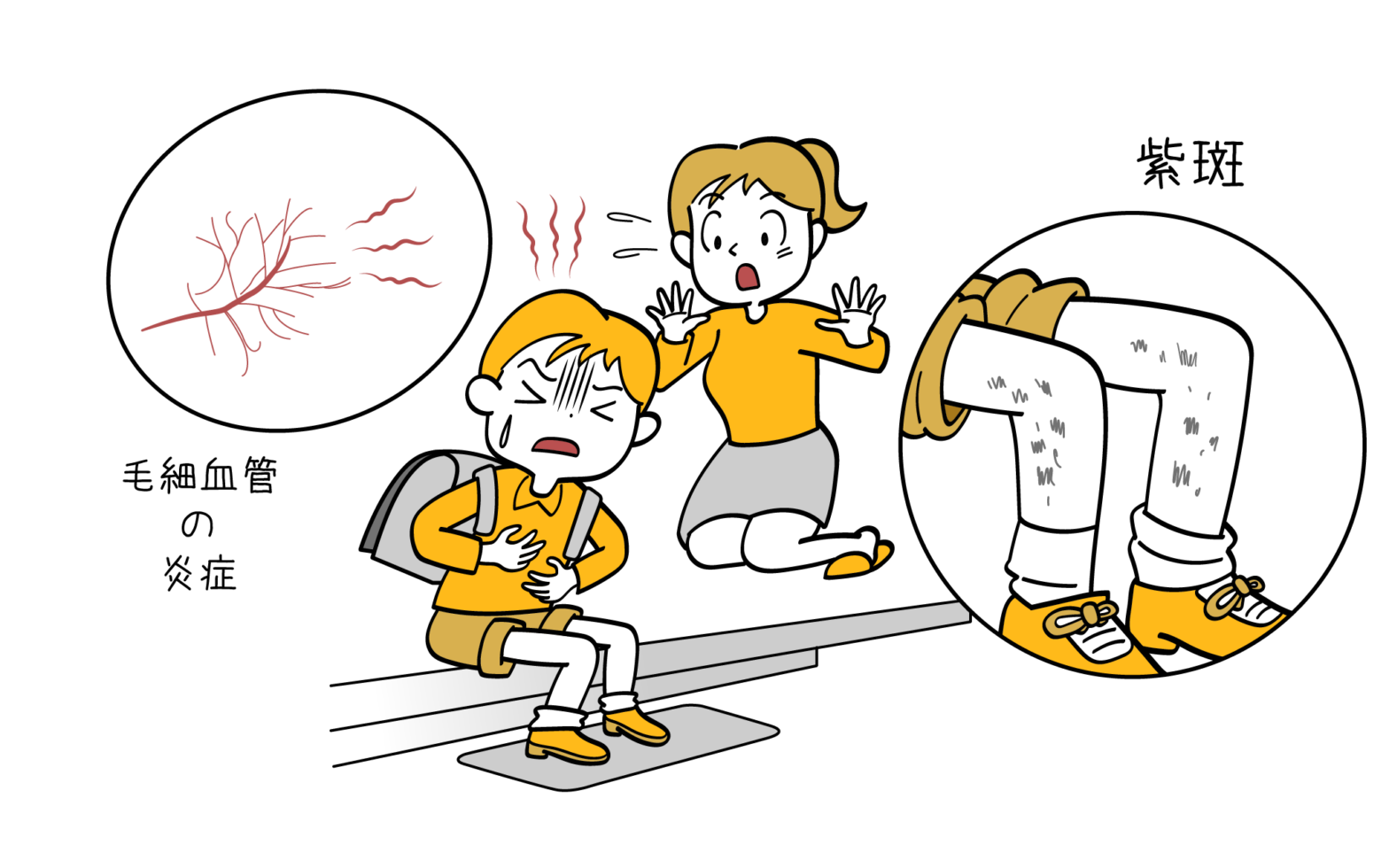

白血病の疑いが持たれるきっかけとなるのは、多くの場合が健診などでの血液検査の異常です。

しかしそれだけで白血病を診断することはできす、白血病の確定診断と種類の特定のためには、骨髄内の状態を詳しく分析することが不可欠であるため、血液専門医が診察する必要があります。

急性白血病の診断基準としては、

- 骨髄内に未熟な『芽球』の形態の白血病細胞が20%以上確認

となっています。それが骨髄系の細胞であれば急性骨髄性白血病 (AML) 、リンパ系の細胞であれば急性リンパ性白血病となります。

一方で慢性白血病では、『芽球』だけではなく、様々な分化過程の細胞が混在しながら異常な増殖をしています。

それらは一見正常な細胞に見えるものもありますが、詳しい検査をすると機能に異常があることがわかります。それらの内容を解析し、染色体検査なども行って診断を確定していきます。

芽球

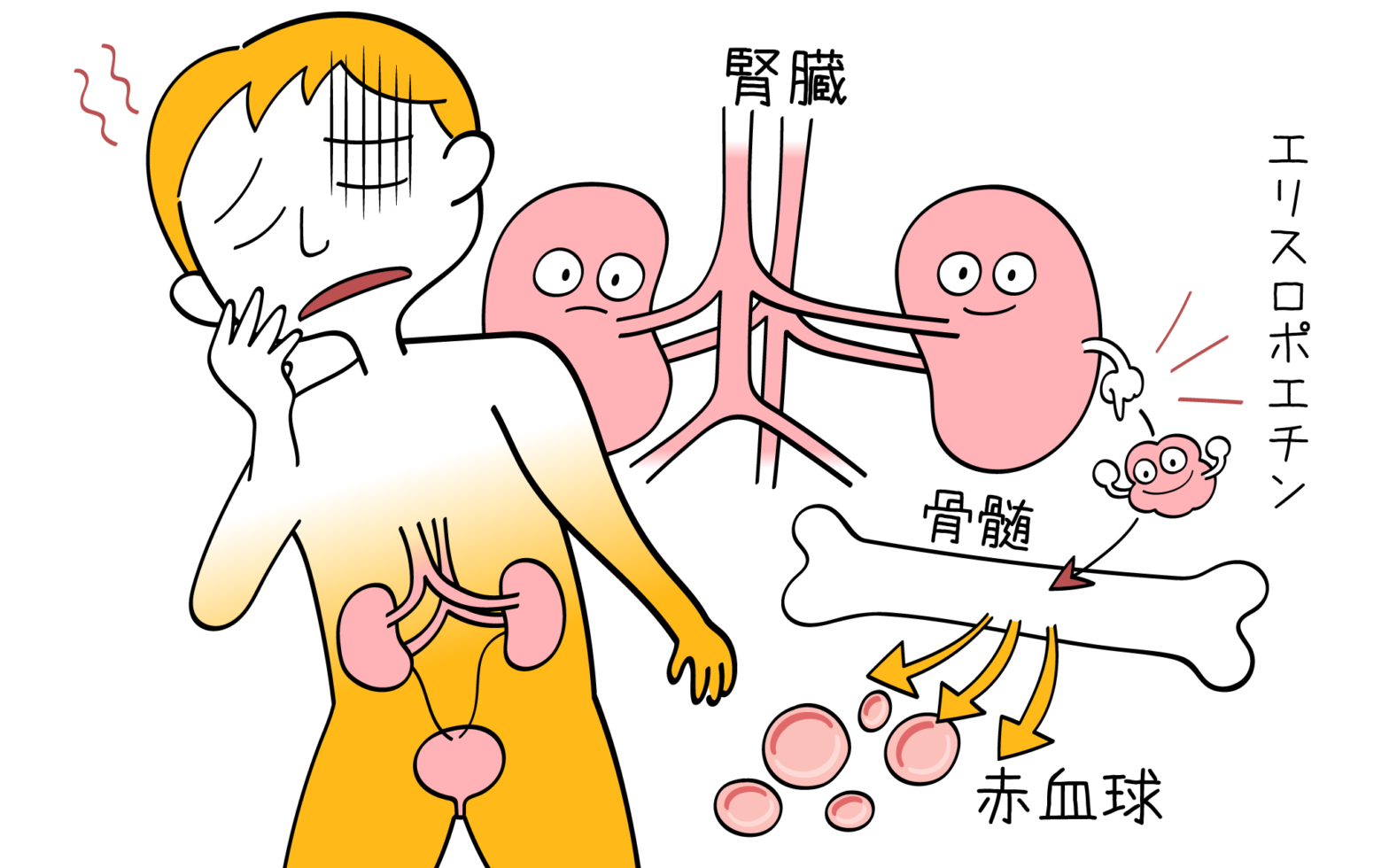

芽球は、造血幹細胞からほとんど成熟していない非常に未熟な状態の細胞です。健康な人の末梢血(全身をめぐる血液)でこれが確認されることはなく、骨髄内でも本来は数%しか存在しません。

白血病の患者さんではこの『芽球』の割合が異常に増え、とくに急性白血病では末梢血内で確認されたり、骨髄内細胞の20%以上が芽球様の細胞になっていたりします。白血病を診断するためにもっとも重要な指標です。

白血球数

白血病では、病態や病期によって白血球数が異常に増えていることもあれば、正常~むしろ減少していることもあります。

白血球数は健康な人でも変動が激しく、感染症や他の病気などでも簡単に増加するため、よほどの増加(10万を超えるほど)でなければ、白血病を疑うのは困難です。

白血球数が10万個/μLを超え(基準値上限の10倍以上)、中でも普段は少ない好塩基球という種類が増加していると、慢性骨髄性白血病の疑いが強くなります。

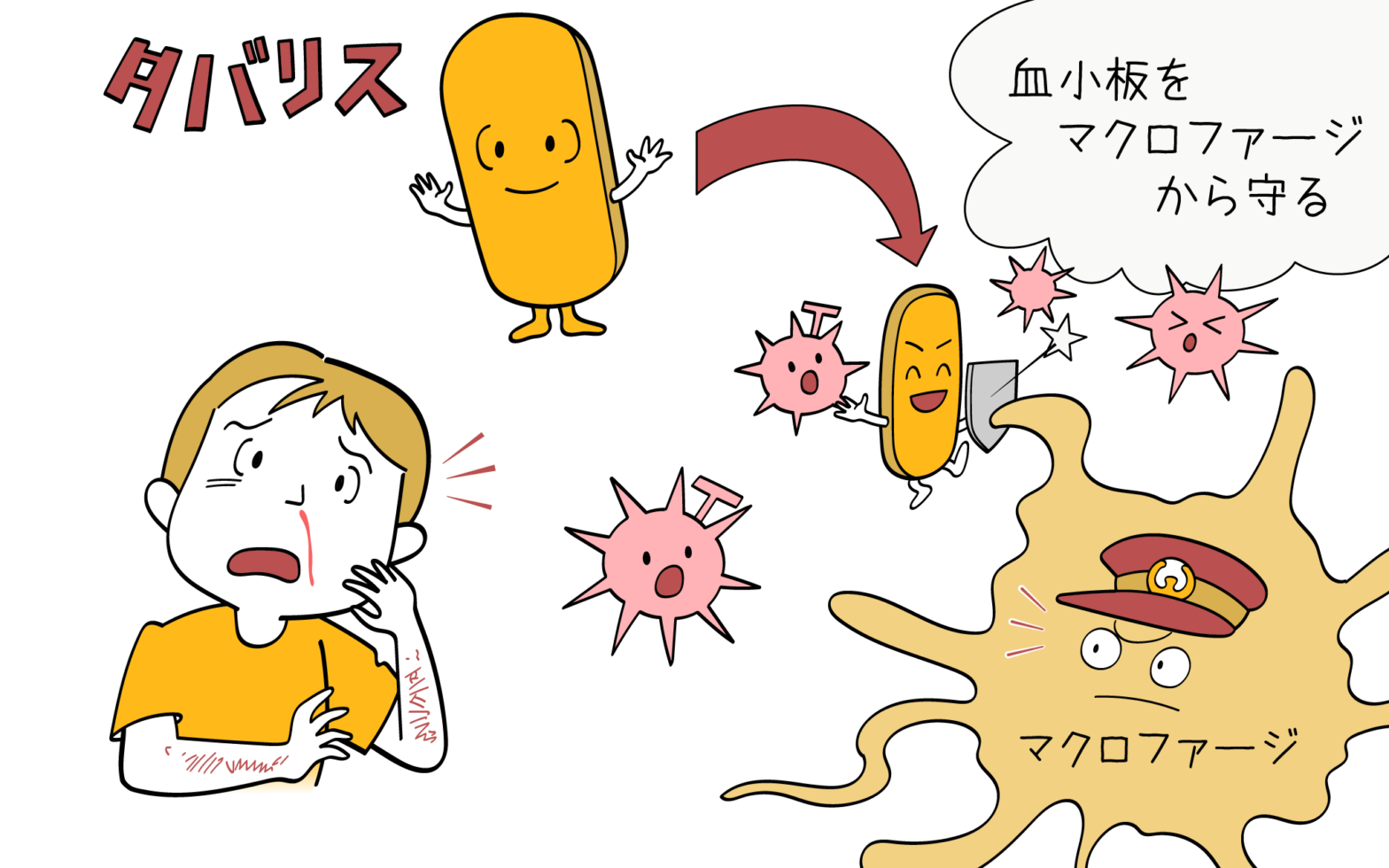

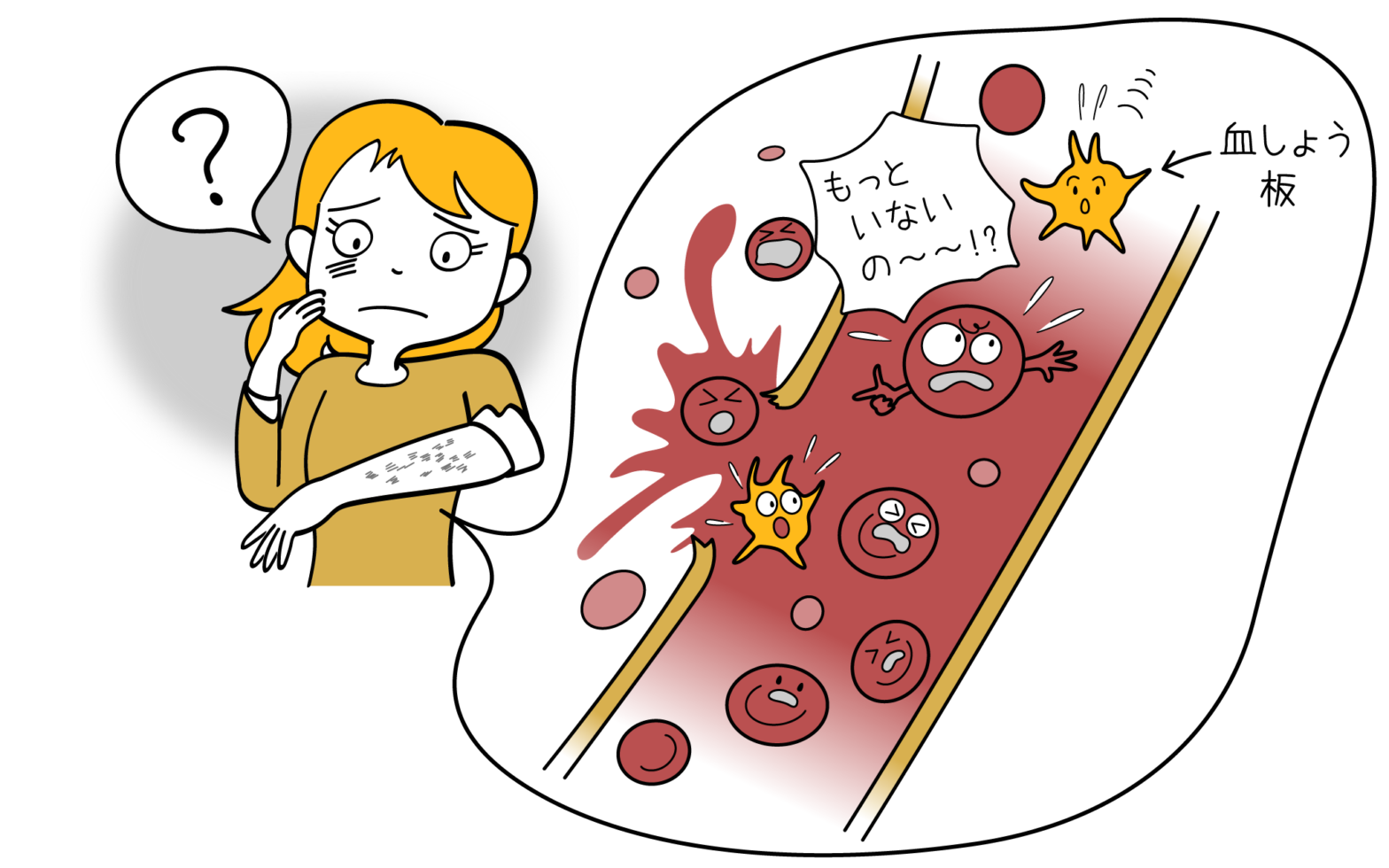

血小板数

血小板数は、増加していることもあれば、減少していることもあります。

赤血球数

赤血球数は多くの場合、減少しています。

白血病の検査

白血病の確定・治療の選択・治療効果の確認などのためには様々な検査が欠かせません。

白血病で主に行われる検査は、

です。

まずは血液検査を行い、そこで白血病の疑いが見つかれば骨髄検査へと進みます。

骨髄検査では、取り出した骨髄液や組織から、骨髄内の血球の解析、遺伝子検査、染色体検査などを行います。骨髄検査は白血病の確定診断と、適切な治療選択のためには不可欠な検査です。

また、全身状態を調べる一般的な検査も行います。合併症や病気の広がりを調べるため、

- エコー(超音波検査)

- CT検査

- X線検査(レントゲン)

- 脳脊髄液検査

- 細菌培養検査

- 骨シンチグラフィ

などを合わせて行うこともあります。

これらの検査は、診断確定後治療が開始されてからも定期的に行います。治療効果や副作用を確認し、治療の方向性を選択していくためには検査での確認が重要です。

血液検査

白血病の血液検査では、一般的な全身の生化学検査とともに、血液中の赤血球・白血球・血小板の数を精密な方法で調べ、白血球の分類も行います。

また、遺伝子検査や染色体検査など、専門的な検査も行います。

治療中も、治療効果や副作用の有無を確認するため、定期的に血液検査を行います。

骨髄検査

白血病の異常の根本は骨髄内での異常な細胞増殖にあるため、骨髄検査は欠かせません。

骨髄は全身の骨の内部に存在しますが、成人の造血が行われるのは主に腸骨(腰の骨)なので、そこから骨髄液や組織を1部取り出し、詳しく調べます。

骨髄検査には、

があります。

骨髄穿刺は、骨髄の液体部分だけを針で抽出します。腸骨に細い注射針を差し込み、骨髄液を吸い上げて採取します。

骨髄生検は、腸骨の部位に少し太めの針を刺し、組織を一部くりぬきます。いずれも局所麻酔をして行います。

採取した骨髄液や骨髄組織は、骨髄の中の血球状態を詳しく観察するとともに、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面マーカー検査(血液細胞の表面に現れた抗原を解析する)などにも用います。

画像検査

白血病では、脾臓(ひぞう)や肝臓の腫れなどがみられることがあります。それらをエコー(超音波)検査やCT検査で調べます。

また、治療開始前には、より適切な治療法を選択するために全身状態を画像検査で調べます。胸部X線(レントゲン)検査、心電図、心臓や頸動脈の超音波(エコー検査)などがあります。

また、治療中も副作用の有無を確認するため、定期的に画像検査を行います。

髄液検査

白血病では、増殖した白血病細胞が中枢神経(脳や脊髄)に広がることがあります。それらの状態を調べるため、脳などの周辺を守る脳脊髄液を1部抜き取って検査することがあります。

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2023/01/378123a85308949b14579f3b1dd9a9c4.png)

![画像名の[sample]の部分に記事の名前を入れます](https://ueno-okachimachi-cocoromi-cl.jp/wp-content/uploads/2025/03/img_dr-man-1.png)