【お願い】

「こころみ医学の内容」や「病状のご相談」等に関しましては、クリニックへのお電話によるお問合せは承っておりません。

診察をご希望の方は、内科外来の特徴と流れ をお読みください。

MGUSの症状・診断・治療

MGUSとは?

MGUSとは血液の疾患で、多発性骨髄腫や悪性リンパ腫の前段階にある疾患とされています。

MGUSの状態では症状がないので治療を必要としませんが、MGUSが進行すると多発性骨髄腫や悪性リンパ腫(原発性マクログロブリン血症)に進展する可能性があります。

多発性骨髄腫や悪性リンパ腫に進展した場合は完治が難しく早期発見・治療が重要となるので、定期的に経過観察が必要となる疾患です。

多発性骨髄腫、悪性リンパ腫、原発性マクログロブリン血症についてさらに詳しく知りたい方はこちら。

MGUS(=monoclonal gammopathy of undetermined significance:MGUS)は日本語で意義不明の単クローン性免疫グロブリン血症と訳されますが、簡単に説明するとMGUSとは形質細胞ががん化する病気です。

形質細胞は体内に侵入してきた異物を攻撃する、免疫グロブリンと呼ばれる抗体を造り出す役割をもっています。

しかしMGUSになると形質細胞が役割を果たさない細胞(=腫瘍細胞)となって異常増殖(=がん化)します。

本来、形質細胞は骨髄の中で、免疫グロブリンIgG、IgA、IgM、IgD、IgEと呼ばれる5種類の抗体を造っています。

しかしMGUSになると、Mタンパクと呼ばれる攻撃能力を持たない抗体ばかりが造られるようになります。

MGUSにおけるMタンパクは、5種類の免疫グロブリン内のどれか一種類のみを無秩序に造り続けるという特徴があります。

MGUSでは、どの免疫グロブリンに起因したMタンパクかということを基にして3つの型に分類されます(詳細は後述)

MGUSは、腫瘍細胞が増殖し、異常な抗体であるMタンパクが造られるという点においては多発性骨髄腫と共通していますが、Mタンパクや腫瘍細胞の量が少なく、症状がないということから、多発性骨髄腫の前段階の疾患と考えられています。

MGUSでは症状が無いので治療を必要としませんが、1年で1%のMGUSの罹患患者が多発性骨髄腫などに進展すると言われています。

多発性骨髄腫になると、現在の医療では完治することが難しいとされているために、定期的な経過観察を行い早期発見・治療することが重要になってきます。

MGUSの症状と予後

MGUSの症状

MGUSでは基本的に症状がありません。(症状がある場合は多発性骨髄腫などの別の診断になるからです)

したがって、健康診断や他の疾患の定期検査などで総蛋白の上昇や尿蛋白の陽性といった所見から偶発的に発見されるケースが多くあります。

MGUSの予後

1年でMGUS患者の1%が多発性骨髄腫や悪性リンパ腫の一種である原発性マクログロブリン血症に進展すると言われています。

ちなみに、多発性骨髄腫になると完治が難しく再発を繰り返し、多発性骨髄腫のステージにもよりますが、50%生存期間が約2~5年とされています。

MGUSの診断と分類

MGUSの診断

MGUSの診断には、国際骨髄腫作業部会(IMWG)による診断基準が用いられています。

診断基準は主に①Mタンパク、②骨髄中のクローナルな形質細胞割合、③骨髄腫診断事象(臓器障害の有無)などを基に分類されます。

| 意義不明のタンクローン性骨髄腫(MGUS)の診断基準 | ||

|---|---|---|

| Mタンパク | 骨髄腫細胞の割合 | 臓器障害の有無 |

| < 3g/dL | < 10% | なし |

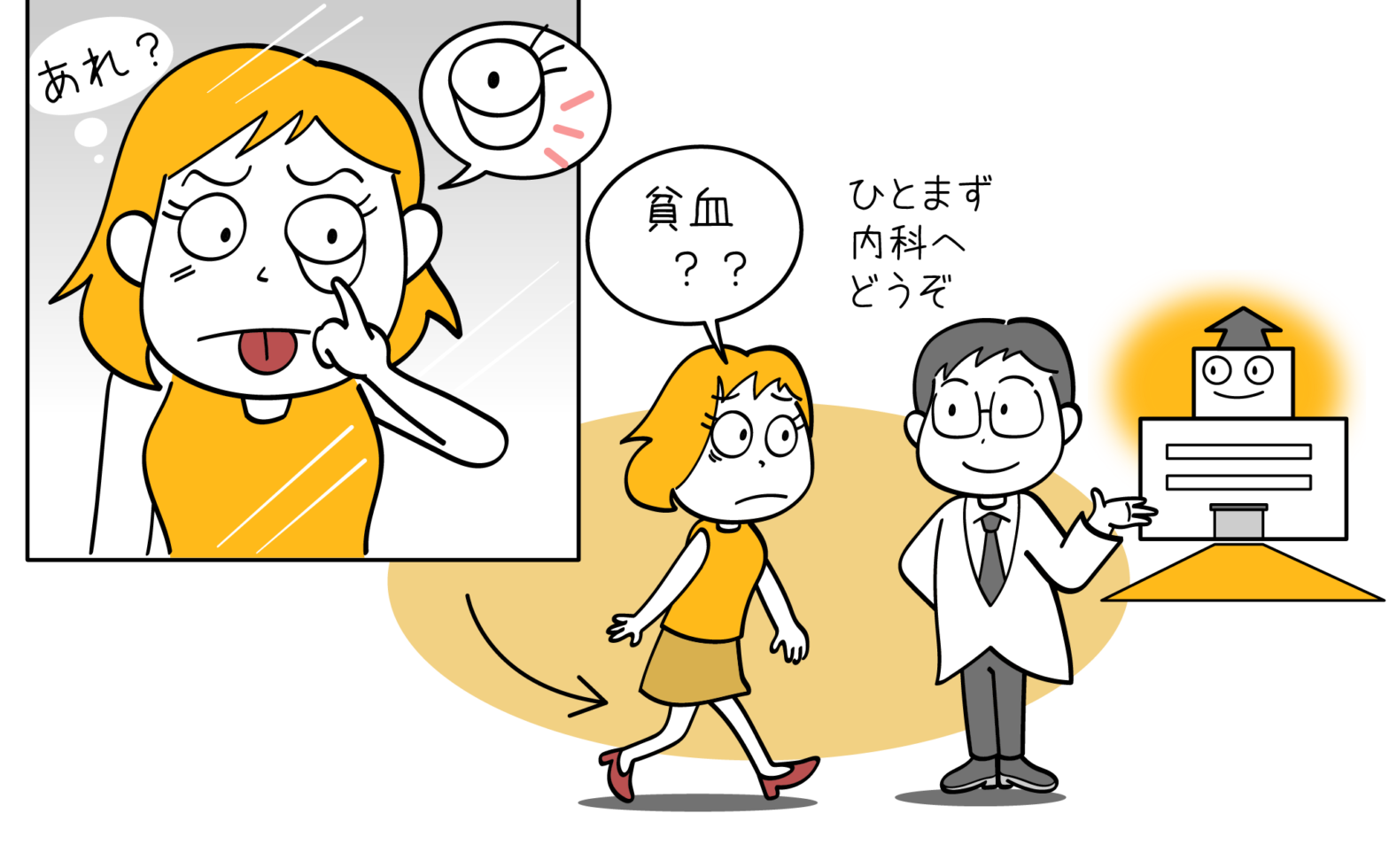

MGUSは多発性骨髄腫の前段階にある疾患として扱われていますが、基本的に症状がありません。

健康診断や他の疾患の定期検査などで総蛋白の上昇や尿蛋白の陽性といった所見から偶発的に発見されるケースが多く、CRABの症状がない段階でMGUSを診断するのは困難とされています。

※CRABとは多発性骨髄腫に罹患した際にみられる4つの代表的な臓器障害の頭文字です。

- 高カルシウム血症 (Calcium elevation)

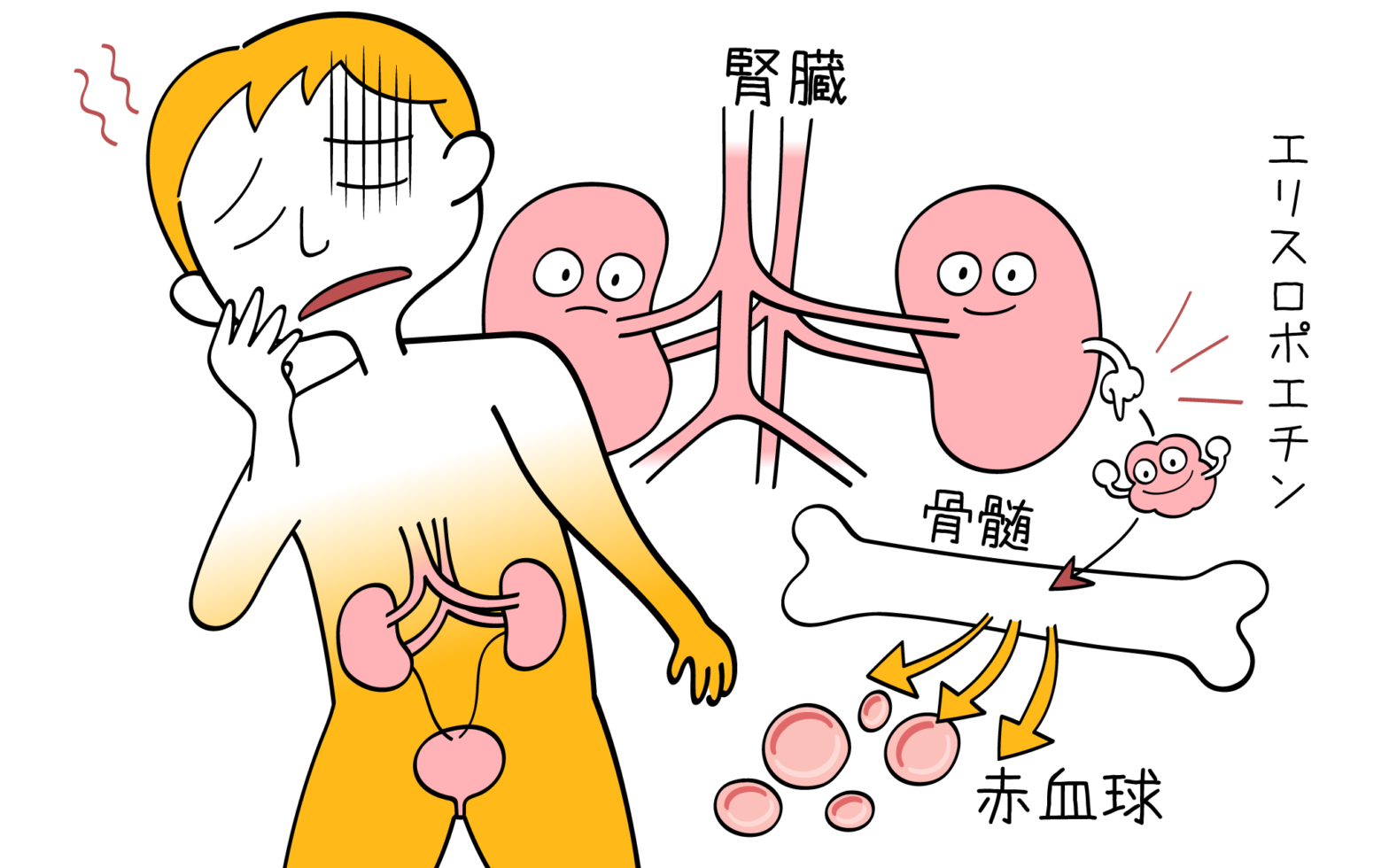

- 腎機能障害 (Renal dysfunction)

- 貧血 (Anemia)

- 骨病変 (Bone lesion)

MGUSの分類

MGUSは産生されたMタンパクが、免疫グロブリンIgMに起因するもの、IgM以外の免疫グロブリンに起因するもの、または免疫グロブリンの一部分だけが増殖したものかによって3つの型に分類できます。

- Non-IgM MGUS (非IgM型意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症)

- IgM MGUS (IgM型意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症)

- Light-chain MGUS (軽鎖型意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症)

MGUSの分類には、血液や尿を用いた検査によってMタンパクの種類を判断します。

MGUSの治療法

MGUSは臓器障害を有さず、基本的に症状がないと言われているので治療は行われません。

しかし、多発性骨髄腫や悪性リンパ腫の一種である原発性マクログロブリン血症に進展する可能性があるため、3~6ヶ月の間隔で定期的に経過観察が必要となります。

【お読みいただいた方へ】

医療法人社団こころみは、東京・神奈川でクリニックを運営しています。

「家族や友達を紹介できる医療」を大切にし、社会課題の解決を意識した事業展開をしています。

上野御徒町こころみクリニックでは、血液患者さんの治療と社会生活の両立を目指し、大学病院と夜間連携診療を行っています。

医療職はもちろんのこと、法人運営スタッフ(総合職)も随時募集しています。

取材や記事転載のご依頼は、最下部にあります問い合わせフォームよりお願いします。

カテゴリー:こころみ医学 投稿日:2023年5月18日

関連記事

【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)は、鉄欠乏性貧血に処方されるカプセル剤です。 徐放性の薬剤であり、1日の内服回数を少なくすることで服用の負担を軽減できます。 今回は、フェルムカプセルの効果や副作用につい… 続きを読む 【販売中止】フェルムカプセル(一般名:フマル酸第一鉄カプセル)の効果と副作用

投稿日:

人気記事

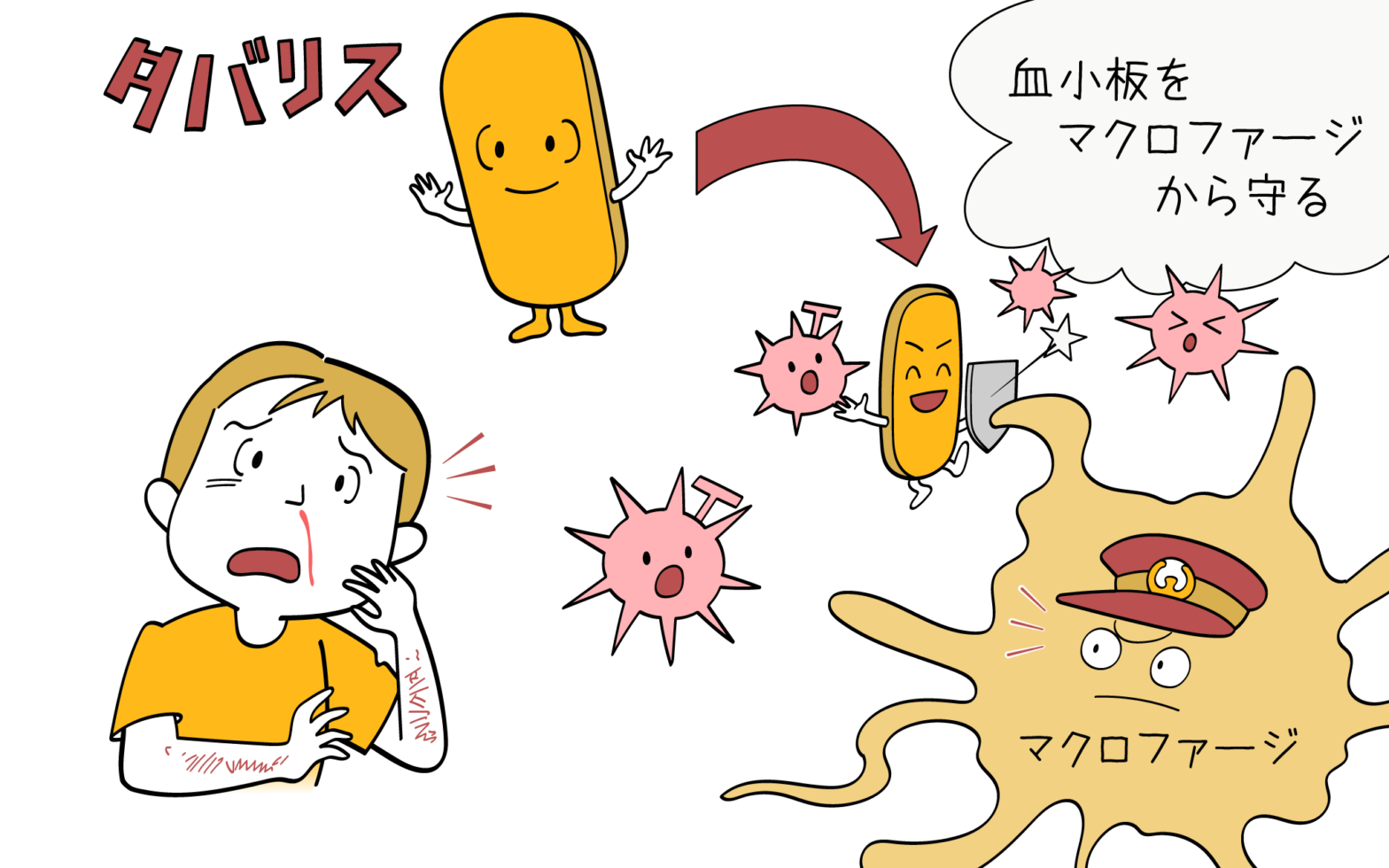

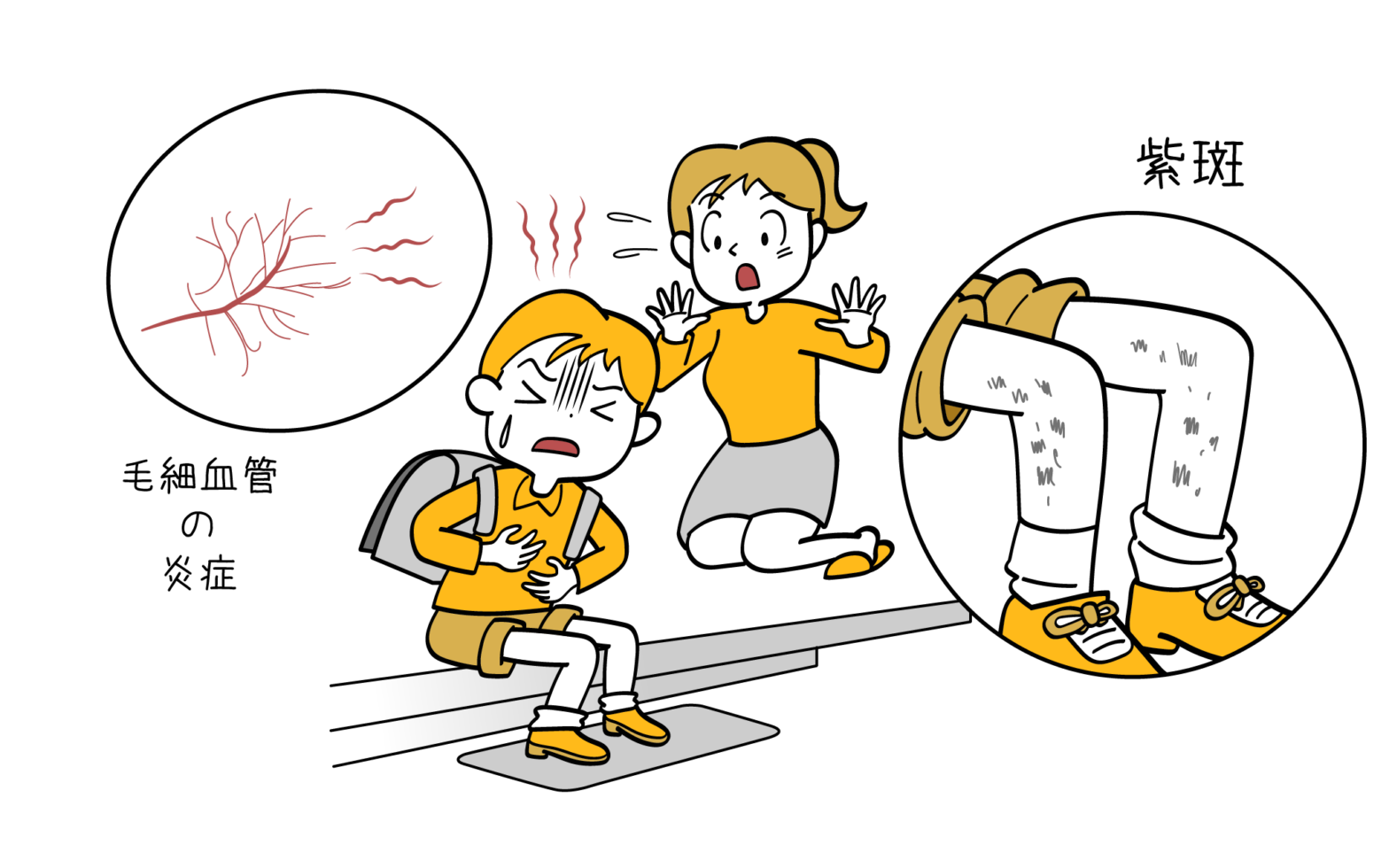

紫斑病の症状・診断・治療

紫斑病とは? 紫斑病とは、止血に重要な働きをしている血小板が減少してしまうことなどで、血が止まりにくくなっているときに起こります。 その原因は様々で、血小板の機能に異常がある場合、凝固因子といわれる止血に必要なタンパクが… 続きを読む 紫斑病の症状・診断・治療

投稿日: